随筆春秋の歴史

●1993年(平成5) 堀川とし(演出家、プロデューサー、映画監督である堀川とんこうの実母)を中心に発足し、斎藤信也(朝日新聞記者から朝日カルチャーセンター講師)を講師に迎える。3月、同人誌 『随筆春秋』の創刊号を発刊

●1995年 実質的なスタートは、2月発行の第3号からとなる。これ以降、佐藤愛子、早坂暁、金田一春彦、堀川とんこうの各先生の協力を得て発展。その後、 北杜夫、布勢博一、高木凛、竹山洋、中山庸子の各先生が順次加わる

●2019年(令和元) 同人誌随筆春秋は、一般社団法人随筆春秋として法人化され、その代表理事を池田元が、同人誌随筆春秋代表を近藤健が務めている

●2023年 創立30周年を迎える。4月、指導者のひとりで脚本家の竹山洋が逝去

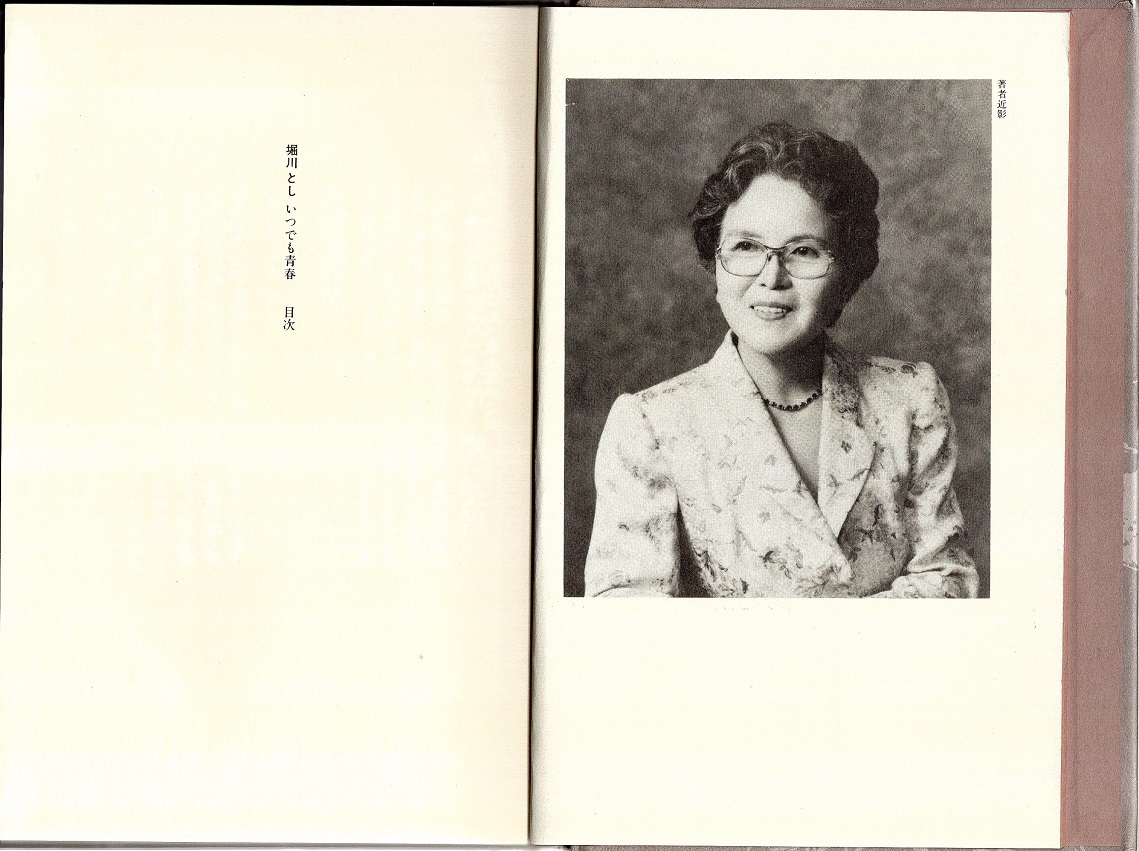

随筆春秋 創設者

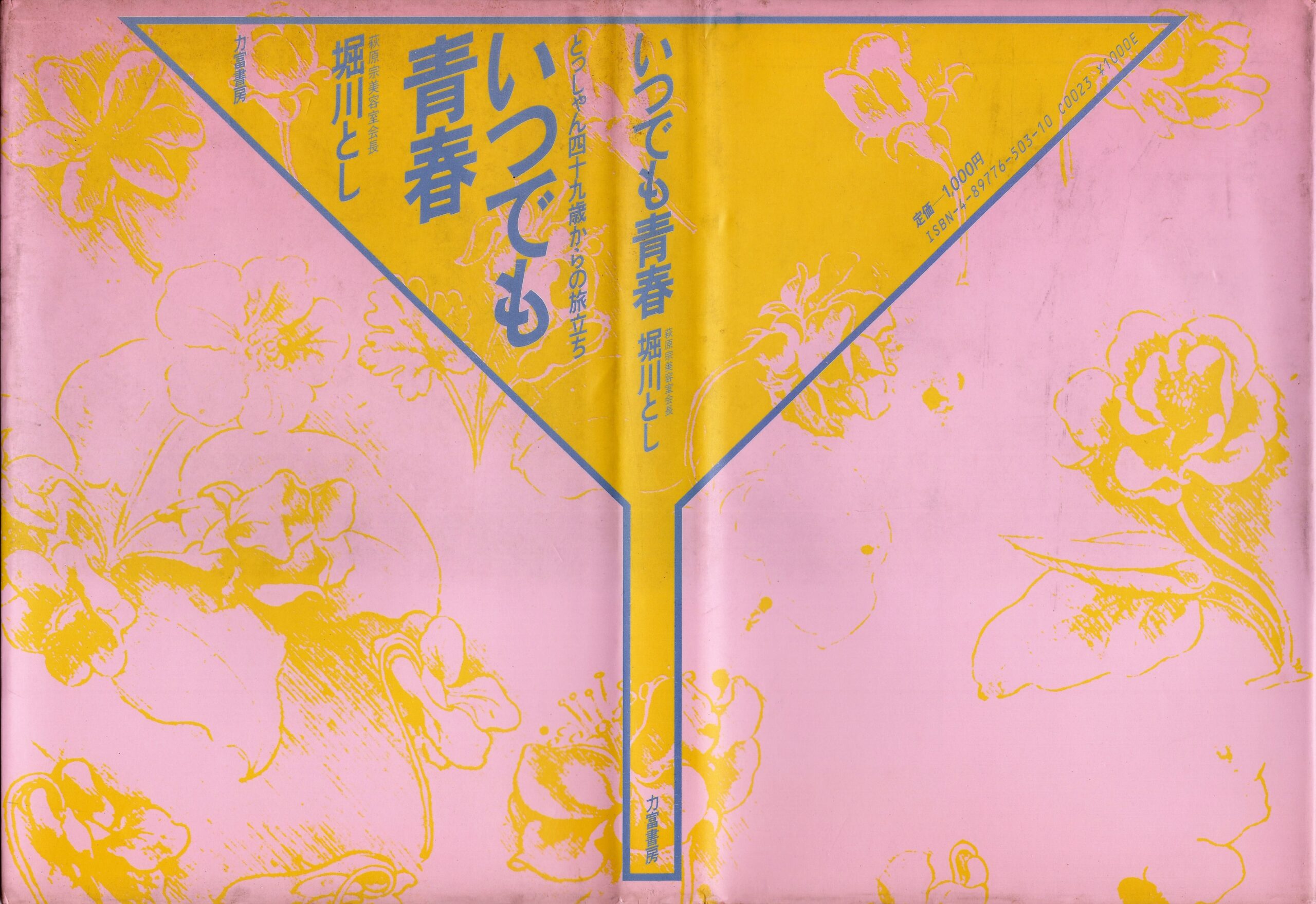

堀川とし『いつでも青春』

堀川とし『いつでも青春』力富書房、1984/12/1

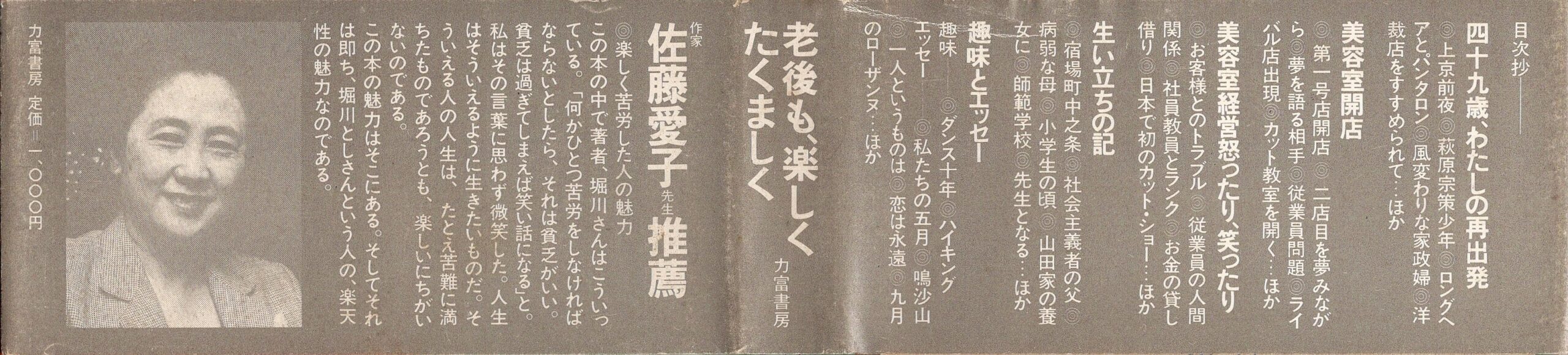

帯封には直木賞作家・佐藤愛子の推薦の辞が――

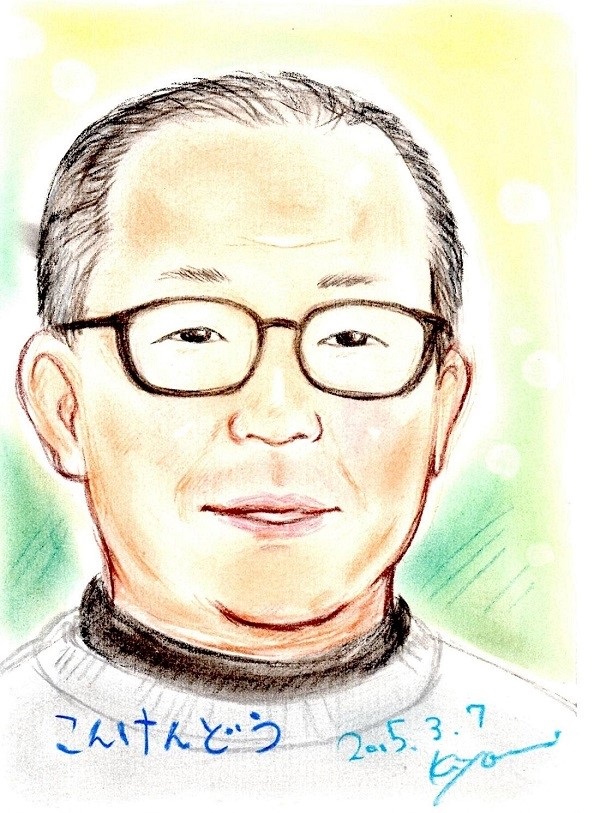

「堀川とし」の肖像

画像は(CLICK!)で拡大

まえがき

『いつでも青春』に感じたご縁

堀川としは、昭和34年に群馬県の片田舎から上京する。住まいは、中野区の鍋屋横丁の朝日市場の2階であった。

一方、僕は、昭和33年の生まれで、小学1年生のときに、中野区の丸山から中野富士見町に越した。この鍋屋横丁のすぐ近くである。営団地下鉄・中野富士見町が最寄り駅で、父が勤務していた電々公社の官舎に親子3人で暮らした。官舎前のバス通りを北へ向かうと上り坂になっていて、坂の上の一帯が、鍋屋横丁という商店街である。通称「なべよこ」と呼ばれていて、東京三大横丁のひとつに数えられる。僕と母も毎日のようにこのなべよこに買い物に出かけた。

としが美容室の1号店を出した杉並区和田というのも、官舎から歩いていける距離で、僕自身にも馴染のある場所だった。そこには、僕が通っていた音楽教室があった。

小学6年生になる少し前、僕は練馬区に越した。中学を卒業すると、本当は都立西高を希望していたのだが、都の学校群制度で組んでいた高校に抽選で振り分けられた。僕は泣く泣く、都立富士高に入学した。場所は、中野富士見町の地下鉄駅のすぐ裏手である。奇しくも、以前暮らしていた官舎の近くに戻ってきた格好となった。その高校で僕には人生で初めての彼女ができるのだが、彼女の自宅がなべよこ商店街にあった。父親がそこで歯科医院を開業していた。

堀川としは49歳で上京した。著書『いつでも青春』に「とっしゃん四十九歳からの旅立ち」という副題がつく所以である。

彼女の旅立ち、そしてその後は、地理的、時間的に、僕の中野富士見町時代とオーバーラップしている可能性が大きい。

僕と堀川としが、なべよこの朝日市場の前ですれ違っていたとしても、不思議ではない。

堀川としが開いた美容室のスター美容師・荻原宗であるが、本名を荻原宗策という。

とし一家が群馬にいたころ、通っている高校が遠いので、その近くに住む堀川家の居候になったのが、つき合いのはじまりであった。「書生」という表現が当たっていると思う。食と住を保証され、そこから学校に通学し、時間のあるときには、その家の稼業の手伝いもする、という態であった。

宗策少年はスラッとした細身の好男子で、物覚えもよく、その上ファッションにも敏感で、美容師という仕事には向いていたようである。

結局、堀川としは、その荻原宗を看板とした美容室を全国に19店舗展開する実業家となった。

著書は、としのエッセイを時系列に並べた章もあり、およそ200ページの単行本となっている。どこから読んでも意味が通じ、やがてすべてを読み終える。

著書の中にはとても素晴らしい言葉が掲載されている。堀川としの生き様そのものである。

青春とは人生のある時期をさしていうのではなく

心の様相をいうのだ

すぐれた想像力

燃ゆる情熱

怯懦をしりぞける勇猛心

安易をふりすてる冒険心

こういう様相を青春というのだ

年を重ねただけで人は老いない

理想を失うときに初めて老いがくる

歳月は皮膚のしわを増すが

情熱を失うときに精神はしぼむ

(原作 サミュエル・ウルマン|訳詞 岡田義夫)

2023.01.19

2024.05.28加筆修正

事務局 正倉一文

以下もご参照ください。

♦堀川とし先生のこと ~随筆春秋の草創~(随筆春秋事務局 池田 元)

https://hajimeikeda.amebaownd.com/posts/41975968

美容業界と純文学

堀川としは、日本にカットという手技を定着させた。昭和35年以降の話である。それまでカットは、それだけで金の取れる手技としては、確立されていなかった※1。パーマネントなどメインの仕事の合間にするものとされていたのである。

吉行あぐりと山崎富栄は、戦前から戦後にかけて、欧米から輸入したパーマネント技術の普及に貢献した。

吉行あぐりは、アメリカの美容学校を卒業した山野千枝子※2を介して技術を学んだ。昭和27年には、戦争で閉店した店を引き継いで「吉行あぐり美容室」を再開させ、その腕をふるった。小説家・吉行エイスケの妻であり、芥川賞作家・吉行淳之介の母親である。

山崎富栄は、太宰治の恋人であった。吉行あぐりと同様、美容師としてパーマネントの店に立ち、腕をふるった。最後にはその太宰と玉川上水で入水自殺を遂げる。昭和23年のことである。父親の山崎晴弘は、大正2年、お茶の水界隈に、東京婦人美髪美容学校(通称:お茶の水美容学校)を創立している。東京では当時、唯一ともいえる美容学校であった。

――昭和時代の純文学と美容業界とは何か因縁でもあるのだろうか。そういえば「文士と髪結い」という言葉もある。

明治・大正時代は、日本では女性の頭髪といえば、女髪結であった。徒弟制度で腕を磨き、日本髪を結う職人である。それが、昭和10年ごろには、女性が洋髪の美容師として、自立した職業婦人を目指す時代へと、移り変わっていた※3。

美容業界で自立を目指す女性と唯我独尊の道を行く純文学の精神性――ひとつの構図が、見え隠れする。

2023.01.23

2024.05.28加筆修正

事務局 正倉一文

【脚注】

※1 堀川としの美容室の看板、荻原宗であるが、昭和44年にはヨーロッパに渡り、英国のヴィダル・サスーンから直接、カットの手技を伝授されている。髪の毛を人差し指と中指の間に引き出してから切る『サスーンカット』は、現在では理容師や美容師の基礎的な技術となっている。( 参照した資料|Wikipedia:ヴィダル・サスーン )

※2 美容家 山野愛子の先輩にあたる。血縁関係はない。山野愛子は、若いころ、すでに成功していた山野千枝子を目標としていた。( 参照した資料|歴史が眠る多磨霊園>著名人リスト>や行>山野千枝子 )

※3 < 倉田研一|戦前期の学校における女髪結(おんなかみゆい)及び美容師の養成について > に、「日本髪・束髪から洋髪への移行期を昭和期最初の10年間であるとし、この間に徒弟制度から講習所や学校への移行が進んだ――」との記述がある。