目の前の「失われた30年」ですが、いよいよ幕が引かれ、新しい時代が到来します。著者の経歴を考慮すると、かなり信頼性の高い情報です。現に本書はベストセラーとなっています。

齋藤ジンさんは、大学を卒業して、日本の都市銀行に勤務していました。それが、1993年、バブル崩壊を目の当たりにして退職し、渡米します(1991年~1993年は、日本のバブル崩壊期)。齋藤さんは、当時の銀行の上司や経営陣に対し大いなる違和感を抱いていたそうです。

それに、齋藤さんは、自身がLGBTQであるという秘密も抱えていました。もしそれをカミングアウトすれば、当時の日本では、新宿2丁目で働くか芸能人になるか、そのぐらいしか生きる道はありませんでした。現在の米国での職業は、各国政府の経済政策分析に関するコンサルティングを提供することです。

この30年間は、「グローバリゼーション」と「新自由主義」が幅を利かし、世界は生まれや性別、国籍などの属性とは関係なく、その人の個性や能力だけで評価される社会を目指してきました。すべての答えは市場が知っているという考え方です。

しかし、悲しいことにそれは格差の拡大という大きな不幸を産みました。米国では、上位10パーセントの富裕層が、自国の富の80パーセントを独占しています。

目下の覇権国である米国(19世紀から20世紀初頭の覇権国は英国)は、今後はこれまで成長の著しかった中国を牽制するために、日本にベストのカードを提示すようになるそうです。極東に位置する日本はその中国の監視役です。現に、MicrosoftやGoogleのデータセンターなどは続々と日本に進出を果たそうとしています。これらは、日本に対する米国の支援とも受け取れます。

さらに、これまでは日本の半導体産業は次々と頓挫してきましたが、これからは再び国産半導体が脚光を浴びるようになります。背後には米国の音頭取りがあります。

戦後、高度経済成長を謳歌した日本でしたが、それも結局、覇権国である米国のバックアップあればこそであった、と著者はいいます。

ところが、そんな関係も、1991年のソ連崩壊で終焉を迎えます。日本はそのソ連を牽制するための極東の監視役という立場でしたから、肝心のソ連が消滅すれば役目も終わりということです。

しかも、予想以上の勤勉さで日本の産業界は米国本国をも凌ぐようになっていましたから、日本は必要ないどころか、目障りな国となっていました。

その頃には日米貿易摩擦も顕在化していて、貿易に関する「日米構造協議」なども始まっていました。これは、1993年には「日米包括経済協議」と名前を変えています。米国は、日本つぶしの立場に回ったわけです。

1991年以降、1995年にはWindows95の発売とともに世の中はインターネット時代を迎えます。そんな時代の世界観が、「グローバリゼーション」と「新自由主義」です。この2つはとても親和性の高い言葉です。

それは素晴らしい理想でしたが、現在(2024年12月)では行き過ぎとなり、様々な歪みを産んでいます。小さな政府で、民間にはなるべく干渉せず、すべてを市場原理に委ねる時代は、終わりを告げようとしています。

潮目は、日銀がゼロ金利政策廃止を公表をした時です。今後は、国は大きな政府へと転換し、民間への様々な介入も行ないながら、市場原理に行方を任さない経済政策が主流となります。賃金も上昇し、経済はインフレ方向に振れ、その分、生産高も増加しますから、GDPも右肩上がりとなります。つまり経済面では、右派(保守主義:小さな政府)から左派(リベラル:大きな政府)へシフトすることになります。

逆に、文化面では、男女問題にしても、性差別の問題にしても、逆戻りの感が否めなくなるといいます。組織の年功序列的な考え方も再評価されるかもしれません。これまでのリベラルで左派的な世の中が、保守主義で右派的な方向へと多少なりともシフトします。(「僕たちは日本人だ」「男らしさ、女らしさも大切よね」というのが、属性を大切にする保守的な考え方で、これらが再評価されることが、右方向へのシフトということになります)

このように多少の副作用もあるのでしょうが(副作用ではない、それでいいのだという人も大勢いると思います)、総じて日本人、特に今の若者にとって、これら本書の示すところは、今後の明るい希望となるのではないでしょうか。

詳しくは本書をご覧ください。↓

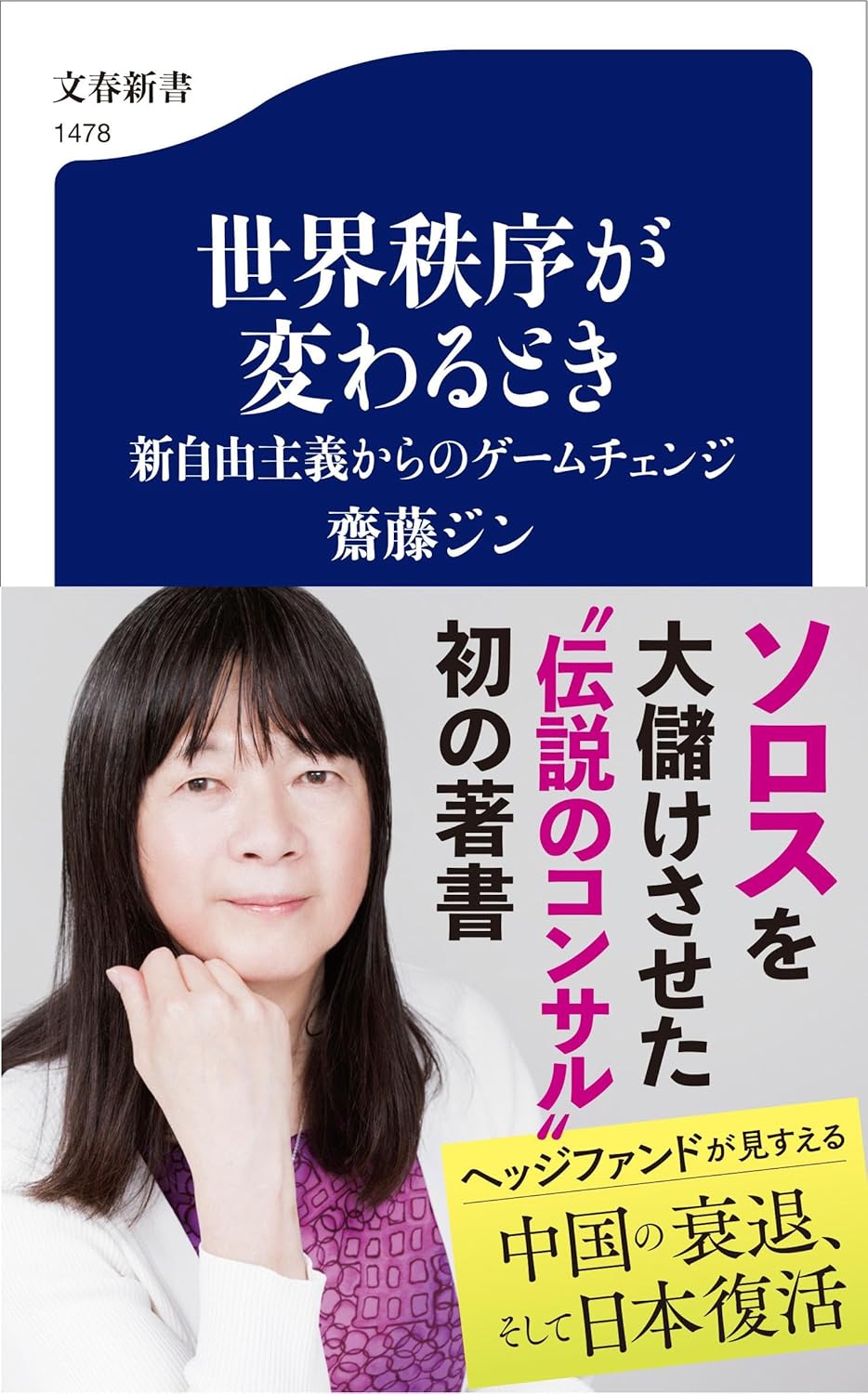

◆齋藤ジン『世界秩序が変わるとき 新自由主義からのゲームチェンジ』文春新書、2024/12/17

制作|事務局 正倉 一文