タイトルの付け方

童話を書き始める人が真っ先に悩むのが、タイトルの付け方ではないでしょうか。

特に小学生向けの童話はタイトルいかんによって、子どもがその本を読みはじめるきっかけになるのですから、その役割は重要になります。

これは、北本けんじさんのデビュー作「うりんこの山」(理論社)を出版した後に、読者から届いた感想のエピソードです。

本を読むのが好きではなかった読者が、国語の授業で、読書感想のために図書館で迷っていると、先生から、「早く本を見つけて」と急かされました。そこで彼は「うりんこの山」と書かれた本を見つけました。

「うりんこ」とはイノシシの子どものことで、背中にしま模様があることから、「瓜」の子どもということで、「うりっ子」などとも呼ばれます。

それと、「うりんこってなんだろう?」と何気なく「り」の文字を指でおさえると、「うんこの山」と読めます。

彼は一人で笑って、何日もかけて読みました。お陰で、動物好きだった彼は、その本と出会ったことで、本が好きになったそうです。

タイトルは、ヘタをすればネタバレにもなりかねません。また、タイトルが面白くても、中身がそれに負けてしまうこともあるでしょう。

「うりんこの山」は、「うりっ子の山」と付けても良かったのでしょうが、作者なりの考えがあったものと思われます。

タイトルには、読者である子どもを惹きつけて、手に取ってもらい、ページを開かせて、絵ばかりでなく、文字も追ってもらう工夫が必要です。私は、タイトルも、作品の重要な一部と考えています。

その付け方ですが、作品のテーマを象徴する文言をタイトルにしてもいいですし、その他にもいろいろあるでしょう。結局のところ、作者の感性に委ねるしかありません。

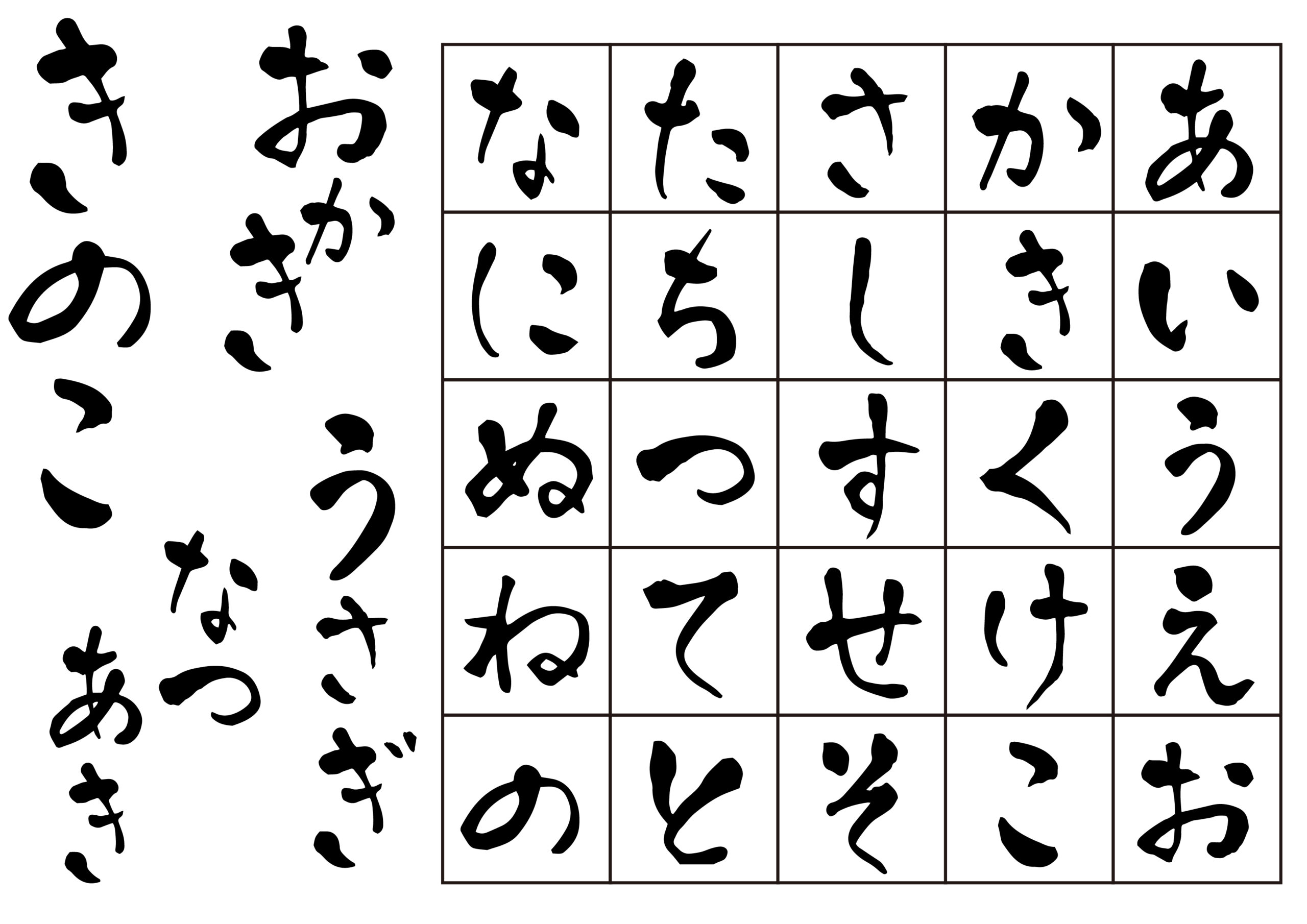

むかしからタイトルには、〇〇の〇〇というように「の」を付ける傾向がありました。

小学生に読まれる童話に、あまんきみこさんの「ちいちゃんのかげおくり」があります。これは、小学三年生の国語教科書にも掲載された反戦文学です。

「かげぼうし」をまばたきもしないで見つめていると、そのかげぼうしがそっくり空に写って見える「かげおくり」のあそびを取りあげています。ラストは日本版「マッチ売りの少女」といった風情です。

名作、代表作といわれる童話には

●注文の多い料理店 宮沢賢治

●おぢいさんのランプ 新美南吉

●むくどりの夢 浜田広介

●人魚のくつ 立花えりか

●星の牧場(反戦) 松谷みよ子

●一つの花(反戦) 今西祐行

●きつねの窓 安房直子

●精霊の守り人 上橋菜子

などがあります。「の」が付くだけでわかりやすいイメージになりますが、これに限らず、作者にしか付けられないタイトルこそが大切なのです。

浜尾

制作|事務局 正倉 一文