第23回・池田元のエッセイ教室

佐藤愛子先生 熱血指導付き

1. エッセイ紹介

2. 佐藤愛子先生の熱血指導

3. ご指導を受けて、作者からの感想

(※各タイトルをクリックすると当該セクションへjumpします)

1. エッセイ紹介

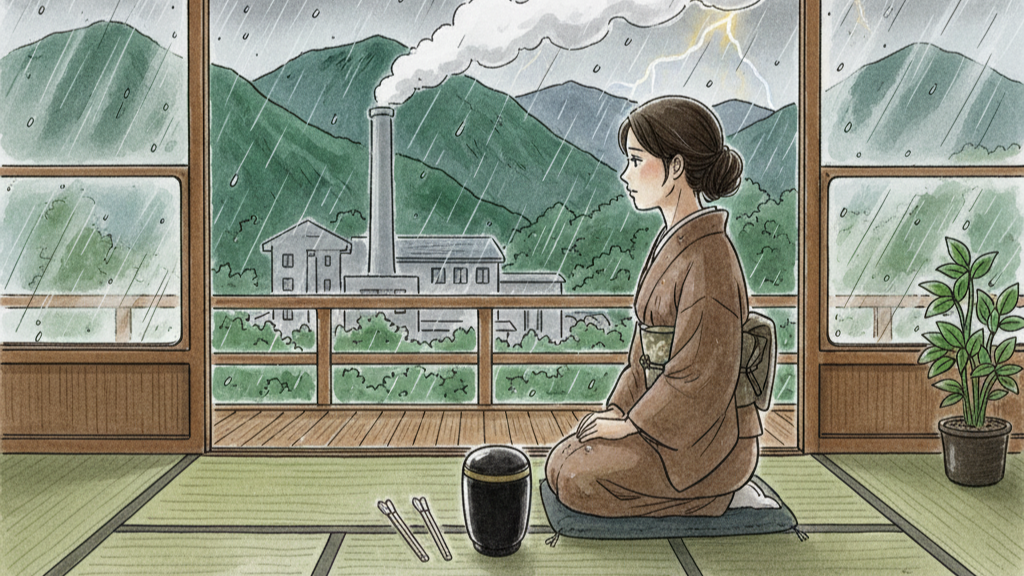

竹の箸

有馬 楊

父が亡くなった。

心臓発作で緊急搬送されてから11年。ステントを5本も入れたり、ダイヤモンドカッターでの大手術、ペースメーカーの装着など、長いながい闘いだった。何度も危篤に陥っては蘇ってきたものの、年とともに体力が落ち、少しずつ命の量感が減っていくのを感じていた。今年は正月も入院したきりで、ついに一度も家に戻れないまま旅立つことになった。

長期の闘病で徐々に覚悟はしてきたが、やはり動転する。病院からは一刻も早く遺体を引き取るように急かされる。落ち着かないままに、生前から父が希望していた近くの斎場に連絡する。折しも九州北部豪雨で、多くの斎場が流されたり、泥に埋まったりして使用不能となり、比較的被害の少なかったその斎場に葬儀が集中しているとの事。聞いた事のない遠くの、系列の斎場に一旦運びますか、と言われる。それでは体の悪い母と私のために近くのこの斎場にと決めていた父の意志が無になる。現に家族が誰も付き添えない。ではお宅に運びますか? と言われ、母と相談していると看護師さんが、

「お迎えはまだですか」

とやってくる。元々家族葬の希望だったが、家で執り行うとは全く考えていなかった。しかし選択の余地も猶予もない。思わぬ成り行きと疲労でめまいがしそうだったが、あれだけ家に帰りたがっていた父を連れて帰るチャンスではないか、と思い直し、腹をくくった。

「お父さん、家だよ、家に着いたよ!」

やっとのことで遺体を安置しても、選び、決める事、やらなければならない事などが怒濤のように寄せてくる。くたびれて父の前に座り込み線香を足していて、骨壺に添えてある箸に目が行き、あっ、と思った。この箸では無理だ。竹を割っただけの菜箸ほどの長さのものだ。私の不自由な手では使えない。まさかいつも使う料理用のトングを使う訳にもいくまい。私が骨上げをしたのは30年位前の祖母の時だけだ。幼かったので大人任せであまり覚えていない。何にしてもつかみ損なって落としでもしたら大変だ。私が主に拾わなければならないのに、どうしたものか。熱いものをさわるから竹がいいのだろう。箸……、竹箸……、そうだ! 竹製の介護箸の新品が確かあった。今は扱いやすいプラスティックのものが出たので、水屋の棚で開けず仕舞いになっていたものだ。これなら左手で、熱いお骨でも拾えるはずだ。

火葬の日、おそるおそる葬儀屋さんに事情を説明し実物を見せる。構わないでしょうと言われるが、事が事なので火葬場の担当の人にも説明し、了承してもらった。

少雨をついて出棺。途端に再び激しく降り出す。ようやく火葬場にたどり着いたが、ゴーッという大きな雨音と雷鳴が響く。慌ただしく火葬炉の扉の中へと父が収められた。

「これでお別れとなります」

重い音がして扉が閉まり、掛けた鍵を渡された。案内された待合室で座り込む。雨は強く降り続いている。ふいに、小学生の時、同級生が、晴れた日にこの山のここの煙突から立ち上る煙を目でさっと指して、顔を背け、おそろしそうなひそめた声で、

「あれ、カソウする煙げな」

と言ったのを思い出した。それからこの山には煙があがるかどうか気になった。煙を見つけると、あ、誰か空に上っていく、と思ったものだ。あの時はこんな日が来るとは考えてもみなかったが、今も煙突はあるのだろうか。今日のこの雨では、山さえ見通せないだろう。

「それでは鍵をお持ちの方はこちらへ」

と呼ばれる。渡した鍵で火葬炉の扉が開けられ、まだ熱い父が帰って来た。

「こちらが頭で、こちらが足、ここの辺りが腰骨です。まず喉仏さまを探してこちらに仮置きいたしましてから……。では足の方からお出ししますのでお詰め下さい」

言われるままに詰めていく。どんどんかなりな速度で出して下さるので母と二人、急いで詰めるが、こう必死に詰めるべきものか不安になる。大分詰めたところで、

「ちょっと箸で突いてくずして下さい」

と言われる。ええっ、と思いつつ少し突いてみるが、とても細かくなるほど突き崩す勇気は出ない。無理をすると飛び散りそうで、そんな事なら初めから入れ直したい、事前に一言言ってほしいと思う。結局あちこちと角度をつけながら詰めていくしかなかったが、心配していたように掴み損ねることも落とすこともなく拾い終えることが出来た。

最後に喉仏を収め、その上に頭蓋の一部を屋根のように乗せて蓋をする。風呂敷に包んで渡された骨壺はまだとても熱くて重かった。

最後のひと月は苦しんだ。肺に溜まっている水が増えるばかりで辛かったと思う。やっと楽になれたと笑っていると思いたい。雨のための成り行きではあったが、あんなに帰りたがっていた家で数日ゆっくり過ごしてもらえた。そして、無事に骨を拾うことが出来た。

「これで良かったかなあ? お父さん」

父を抱えて火葬場を後にする。

外はまだ雨だ。

2. 佐藤愛子先生の指導

佐藤愛子先生のお宅訪問とご指導

池田 元

第23回 随筆春秋賞には494本の応募があった。予選を通過し2次審査を終えて選ばれたのは30本余りの入選候補作品だ。

平成29年11月11日のこと。いつも借りている会議室がいっぱいで予約が取れなかったので、事務局の先輩の自宅リビングに集まり、3次審査を行った。コロナ前はこうして審査員が1ヶ所に集まって交代で候補作を朗読し、合評会のようにして入選候補作品を決めていた。

この時の審査員は6名で、大きくもないリビングルームにひしめき合うように座って、終日選考会議が行われた。その結果、20本の入選作品が決まり、さらに各賞の候補を7本に絞った。この7本の中から佐藤愛子先生に賞を決めていただくためである。

7本のうち会員の作品は3本、一般の作品は4本であった。一般の作品が会員の作品よりも多いが、随筆春秋賞では会員の作品が一般の作品よりも有利に選考されることは全くない。あくまでも作品の出来栄え中心の審査である。

11月17日、布勢博一先生のご自宅で随筆春秋の勉強会があり、その席で先輩が今年の審査のあらましを報告した。7本の賞候補も簡単に内容を紹介したが、布勢先生は私たちの労をねぎらって下さっただけで、作品の優劣についてはおっしゃらなかった。

従来から最終選考は大御所の佐藤先生に一任しておられたのだ。

佐藤先生のご自宅に伺うのは12月12日と決まった。その前に私は各賞の候補に選んだ7本の原稿を先生に郵送した。これはコピーしたものでは駄目で、必ず生原稿でなければならなかった。先生は作者が送ってきた原稿を神聖なものと考えておられるかのように、非常に大切に扱われた。神聖視するといっても崇め奉るわけではなく、慈しむとかいたわるとかいう感じで、愛情をもって原稿用紙に接せられるのだ。候補作をまとめて読むときには、夜、寝床に持ち込まれることもたびたびであったと聞く。

後日、私が代表理事になって応募作品すべての取り扱いを仕切るようになったとき、佐藤先生に送る各賞候補の原稿の表紙に数行ずつメモを書き込んだことがあった。先生はこのとき「どうして大切な原稿を汚したのか」と立腹され、私は厳しく叱られた。

原稿用紙はただの紙の束ではない。作者の血と汗が染みこんだ大切なものなのだというご指導であった。逆に、たとえ少々出来が良くても字が汚いものや、綴じ方が雑なものは「読む気がしない」とおっしゃっていた。

当日私は鞄の中に7本の賞候補のコピーを2部ずつと、念のために残り13本の入選作を詰めて、先輩と2人で佐藤愛子先生のご自宅に伺った。この日は挨拶もそこそこにさっそく賞の選考に入り、先生は今回の候補作7本のパワーのなさを嘆かれた。受賞ラインをすんなり突破する作品が見当たらず、ご不満のようで、

「どうも駄目ね。作品原稿を受け取ってから2日間にわたって、1本1本、6回ずつ読み返したんですけどね」

とおっしゃった。6回……私は心の中で舌を巻いた。

佐藤愛子先生はこのとき満94歳でいらっしゃったが、複数の連載をお持ちの流行作家であった。いくら随筆春秋を30年近くにわたって面倒を見ているといっても、こんな小さな同人誌の賞の審査に、これほどの熱量をもって関わって下さることに感激した。

今回の優秀賞は該当ナシということになった。佳作は他よりも一歩ずつ長じたところのある3本に決めていただいた。

ただ1本、先輩は強く優秀賞・佳作に推薦したが、先生が首を縦に振らなかった作品があった。有馬楊さんの「竹の箸」である。

先生はこのようにおっしゃった。

「この作品、お父さんが死んだときの自分の心象が、ちゃんと描けてないんですよ。親の死に目は人生の一大事ですからね。もっともっと作者は動揺していなければならないはずでしょう」

「実際、彼女は動揺していたはずなんですよ。いろんな思いが去来してね。ところが有馬さんは、あまりにも無機質に、そして客観的に自分のことを描き過ぎているんです」

「特にお骨をあげるところなど、もっとね、自分の心の動きとか、心の動きを感じさせるしぐさとか、克明に描くべきなんですよ。この人はそれが書ける作者なんです」

私はまだ見習いで何も言えなかったが、内心、先輩の意見に賛成で、有馬さんに賞をあげて欲しかった。佐藤先生の講評は厳し過ぎるように感じた。しかし佐藤先生が有馬さんに大きな期待を抱いていることは感じ取った。

結局「竹の箸」は優秀賞・佳作を取らなかったが、これ以後、先生は有馬さんの名を記憶し、我々が随筆春秋誌をお届けするたびに「有馬さんの作品はどこ?」と楽しみになさるようになった。まだ佐藤愛子奨励賞が誕生する前のことだったが、このときすでに枠があれば、おそらく先生は「竹の箸」にその栄冠を与えていたのではなかろうか。

本来、審査の内情を公表することはできないが、あれから8年余りが過ぎ、佐藤愛子先生が施設に入り、実質的に審査を引退なさってしまわれたのを機に、先生がどれほど真摯にコンクールに向き合っておられたのかを紹介する一端としたい。

3. ご指導を受けて、作者からの感想

作者・有馬 楊さんからのメール

有馬 楊

池田さん。この度はこのような機会を頂き、ありがとうございます。いつも頑張れるだけは頑張って作品を提出しているのですが、その後すぐに「あっ!」という失敗や穴を見つけるので、恥ずかしい気持ちが先に立ちます。

私はずっと、佐藤愛子先生のお眼鏡に適う様な作品はまだ書けていないのだと思っていましたので、こうしてその当時の事を初めて知る事が出来て嬉しかったです。審査の事、事務局の皆様のご苦労などもよく分かりました。ありがとうございます。

この『竹の箸』を書いた時、父が亡くなってまだ間もなかったので、もう少し熟成してからの方がいいのではと悩みました。九州北部豪雨の時で、私の家は浸水こそしませんでしたが、雨が降り続き大変でした。なにより、私の地区の無事に残っていた施設に、地域全体の人が集まって来てどこも混乱していました。

父の入院していた病院も、被災した病院の患者さんを受け入れていてごった返していました。

斎場も他は流されたり、浸水したりしてしまい、父が決めていた近くのところしか機能していなくて、とても混雑していました。空きがないので、とんでもなく遠くの斎場を紹介されましたが、それでは体の不自由な私と母が行けません。やむなく父を家に連れて帰る事にしたのですが、全く考えていなかった事態だったので、かなり勇気が必要でした。

斎場では簡単に行える事だと思うのですが、ドライアイスの補充に何回、何時頃、など予想もしていなかった、決めなければならない細かい事柄・手続きがたくさんあり、忙殺されました。その上、私は体が思うようにならず、無理がきかないため大変でした。特に雨が降ると古傷が痛み、普通なら寝込んでいるところなので、辛いところでした。

霊柩車も混み合っていて予約がなかなか取れず、また雨も降って、出棺するのも難しかった事が思い出されます。斎場なら車寄せがあり、専用の台車を使ってスムーズに乗せられるだろうところを、自宅なので人手を募って担ぎ上げて頂き、小降りになったところで、それっとばかりに乗せるという感じになりました。本来なら、「お父さん、これでこの家ともお別れね」と、しんみりした気持ちで涙も流れそうなところでしたが、寂しい気持ちは胸にありながらも、担いで頂く皆さんが雨に濡れないか、棺に雨が落ちないか、など別な心配が先立って、「出棺」というより無事に乗せられて良かった、という安堵の気持ちが大きかったです。

とにかく母と私、2人しかいない上、私は片手しか使えず、母は目が弱く、何をするにも力が足りず悔しい思いでした。骨上げの時もその少ない力でやろうとするので、係の方も「さあ、どんどん詰めて、はいはい!」という感じで、ここも豪雨のために混雑しているので更に急かされます。段々、お骨でないものを詰めている気持ちになり、慌ただしくもあって辛かったです。

お葬式は決めなければならない事が多くて、時間も限られているのでにわか喪主には荷が重すぎます。それに豪雨の影響と、私の体の具合との三重苦で、悲しいのに悲しめないかなしみを書いたつもりでした。私の力不足で、そこの辺りがうまく表現出来ていなかったのだろうと思います。それぞれをもう少し際立たせて書ければ良かったのではと考えますが、それにはもっと字数が必要かなと思いますし、ぐっとフォーカスして書くにはかなしみが深くてこれが限界でした。やっぱり少し書くのが早かったかな、という気持ちは拭えませんが、今書こうとすると色々考えてしまってかえって難しく、この時に書いておいて良かった、と思っています。

ホームページへの掲載、よろしくお願いいたします。

制作|事務局 正倉 一文

【広告】