読書嫌いの僕が話題作に挑んだ

武田徹『神と人と言葉と 評伝・立花隆』中央公論新社

―読書を通して僕自身が更新された話―

読後感想文|前編

考えてみれば、子供の頃、僕は読書家だった。ただし、その実感がまったくない。当時、親からは、小学館「学習図鑑シリーズ」や学習研究社「科学と学習」、諸々の「偉人伝」をなど買いあたえられ、飽かず眺めていた。蓄膿症(今でいう副鼻腔炎)で地元の耳鼻咽喉科に毎日通院していたが、待合室では、少年漫画各紙の巻末に載っていたミニ知識などをむさぼるようにして読んでいた。もっとも同じ待合室にはそういう小学生もたくさんいた。中学生になると、自転車で近くの書店に通っては、早川文庫のSFを手に取った。父親からは「もっとちゃんとした文学を買いなさい」と注意されたものだった。だが、中学生ながら「SFも立派な文学だ」と内心反発していた。そんな読書習慣が功を奏したのか、小中学校時代は、クラスでは、物知りとして通っていた。

高校は、幸か不幸か、超進学校に入学してしまった。都立の32群という第3学区(杉並区・中野区・練馬区)に建つ高校だった。都立西と都立富士である。2つの学校は組んでいた。卒業時の西の東大進学者数は100名ほど。富士は42名だったと記憶している。高校在学中は、中学生時代に出会った遠藤周作のエッセイ集から発展して、純文学の有名作家を読み漁った。「こんなこと今しかできない」勝手な理屈を捏ね、受験勉強から逃げていたのだ。結局、なんだかんだで2浪を余儀なくされた。高校3年から受験勉強を始めるとするなら、2浪では3年もその受験勉強に専念したわけである。超ハードだった。頭のいい同級生が多かっただけに、いつまでも浪人生でいるのはかなりみじめだった。この頃から僕は読書をしなくなったように思う。

大学では、新聞社などをはじめとするマスコミに進みたい、と考えたこともあった。だが、就職指南書には、その方面を目指す学生には、年に200冊、少なくとも100冊は本を読んで欲しいとのアドバイスが記されていた。本を読まなくなっていた僕には絶対無理だと思った。ただ、唯一、純文学だけは細々と読み続けていた。

結局、就職先は消去法で製造業を選んだ。学部も経済学部であったし(当時、経済学部出身の学生は潰しが利く、といわれていた)、製造業ならまあなんとかなるか、と高を括ったわけである。以降、まったく本を読んでいない。会社員としては絶望的なほど不器用であり、それでも男の厄年42歳まではなんとか会社にしがみついていた。世間はミレニアム(千年紀)の西暦2000年を迎えお祭り気分に浸っていたが、その陰でひっそりと会社員人生に終止符を打った。満身創痍だった。世の中はその後、「失われた15年」「失われた20年」などと呼ばれる時代を迎えたが、結局最近では、「失われた30年」という呼称が定着している(バブル崩壊の翌年1994年から2024年現在までの30年間をいうのだと思う)。

しつこいようだが、その30年の間も、まったくといっていいほど、読書をしていない。そんな僕が文筆家を目指して今年でちょうど7年が過ぎた。この世界では10年未満はまだ駆け出しだ。そんな僕にもっとも必要だったのは、「読書すること」である。だが、どうしても本が読めなかった。とくに42歳を過ぎてからは、鳴かず飛ばずの人生を送ってきた。「一鳴驚人(普段は無名だが一度声を上げると世の中をあっと驚かすような偉業を成し遂げる事)」と認められた掛け軸を自宅に飾っているが、まだ一度も鳴いていない。50歳を過ぎてからは、近くのクリニックで、発達障害が判明した。これは生得の個性である。道理で子供の頃から落ち着きがなかったわけだ。そんなことで気持ちは常にテンパっていた(麻雀用語で、焦っていたという意味。ただし僕は麻雀を知らない)。いい歳をしてこんなことをいうのもかなりおかしいが、早く何者かにならなくてはと、心は常に前のめりになっていた。

(後編へ)

読後感想文|後編

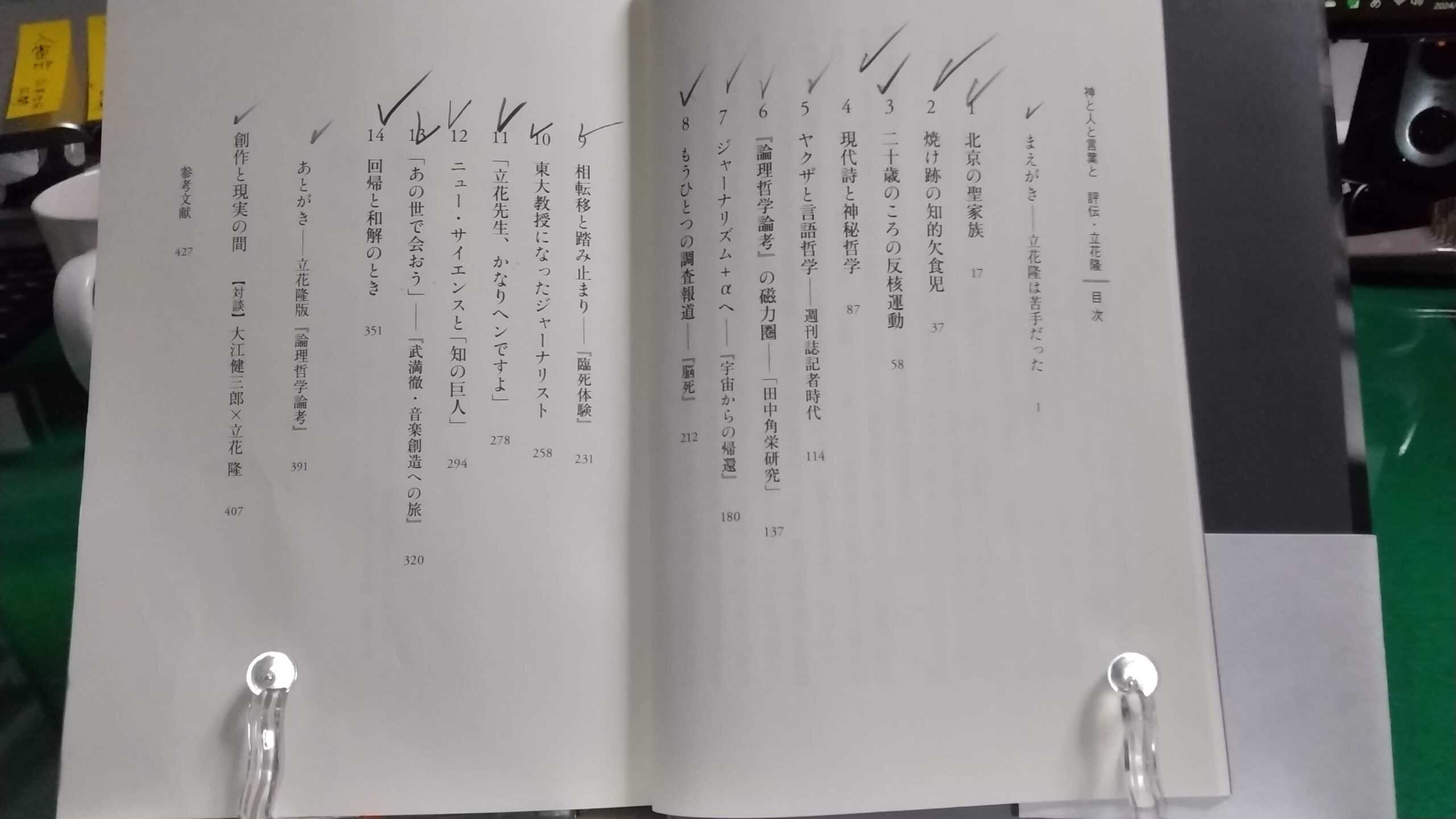

武田 徹『神と人と言葉と 評伝・立花隆』中央公論新社、2024年6月10日 初版発行。そんな僕が思い切ってこの話題作に挑んでみようと思った。7月中旬にアマゾンで購入してこの12月中旬に読み終わった。予想以上に面白かった。

そもそも僕は立花隆のファンである。NHKのドキュメンタリー番組を欠かさず観ていた。僕にいわせると、立花隆というのは、勉強好きの小学生がそのまま大人になったような人物である。そんなところに好感を抱いている。両親はともにクリスチャンで無教会主義(プロテスタント)の信者であったのだとか。僕のかつての恩師である大学職員も無教会主義に属していた。提唱者は、旧・札幌農学校2期生の内村鑑三である。実は、僕の進学した北海道大学の前身がその札幌農学校だ。そんな背景もあり、本書には初めから親しみを感じた。文筆家といっても僕の分野は純文学である。その勉強のためにはエッセイや小説を読むのが普通なのかもしれないが、天才漫画家の手塚治虫がいった。「君たち、漫画から漫画の勉強をするのはやめなさい。一流の映画をみろ、一流の音楽を聞け、一流の芝居を見ろ、一流の本を読め」

本書は、ジャーナリストで大学教員でもある著者の著したノンフィクションである。ドイツのウィトゲンシュタインという哲学者の思想が本書の根底には流れている。ジャーナリストや科学者などFacts(真実)を紡ぐ語り手は、ファクツ以外のことに対しては、厳に口を筆を慎むべきであるという厳しいルールのようなものがあるという。その一線を超えた瞬間に語り手は、もはや、ジャーナリストや科学者ではなくなる。立花隆はそんな掟に縛られた従来のジャーナリストや科学者が決して語らなかった分野にまでメスを入れるようになった。語るべきことと語らざるべきことの境界線を少しだけ(失礼)外側へシフトしたのが立花の功績であると本書は評価する。

ただし、そんな冷徹な目を持ち斜に構えた立花であっても、キリスト教という宗教的雰囲気の中で育った影響なのか、ある時期には、ニューサイエンスやホリスティック医学など、ファクツというには非常に曖昧な部分を持つ分野に身を委ねてしまいそうになる。そして、ジャーナリストとしての最後の著作では、婚姻関係にない最愛の女性への気持ちまでその紙面で吐露してしまう。問題作となった。

実は東大の学生時代、立花は、現代詩や純文学に傾倒し、とりわけ立原道造に心酔していた。その後ジャーナリストの道を歩むことになるのだが、最晩年には、自らが原点に回帰しようとするのを許していたのではないだろうか。著者はそう示唆している。ジャーナリストとして駆けぬけた立花隆の人生と響き合うように、若くして夭折した立原道造の現代詩で幕を閉じる本書は、読者それぞれに自由な読後感を抱かせる余韻を残している。

そしてこの本は、僕にもう一度、読書という行為への可能性を示してくれた。感謝の念に堪えない。

202.12.10

正倉 一文

追記|武田徹氏と僕の縁

著者の武田徹氏は実は高校時代の同級生である。自宅も同じ西武池袋線沿線にあった。そんな武田氏が、高校3年の最終登校日、富士高から最寄り地下鉄駅までの道すがら僕にこんなことをいった。

「お前は絶対にサラリーマンには不向きだ。オレは、文筆の道を目指す。お前も、同じ道を歩め!」

文言の違いはあるだろうが、大体こんな意味であったと思う。

その頃は、他人のアドバイスに耳を貸すほど余裕がなかったが、武田氏の言葉はこれまでずっと耳に残っていた。(記憶違だったら申しわけない……)

お陰様で僕は大分遅れたが(40年ほど、汗)、文筆の世界に身を投じて今年で7年が過ぎた。そんな折り、武田氏が話題作を上梓したというので、かつての厚情に対する御礼の意味も込めて、本書を4冊購入した。1冊は自分用で、3冊は随筆春秋の恩師ら※に贈った。

(※随筆春秋 代表理事:池田 元|代表:近藤 健|会員:白佐 俊憲)

2024.12.10

正倉 一文

🆕「私鉄沿線の3人」

かつて僕は、西武池袋線・中村橋駅が最寄りであった。高校で同級生のK君の最寄りが、その隣りの練馬駅。僕がK君の自宅に立ち寄り、毎朝連れ立って自転車で通学していた。練馬から中野にある都立富士高までは道なりで12kmほど。朝は力走で向かうから25分程度。帰りは、したくもない勉強をさせられ疲労困憊しているから、40分以上もかかることがあった。

武田君であるが、さらにその隣の柿ノ里(仮名)が最寄りであったと思う。僕ら3人は、高校2年の時、同じクラスだった。

西武池袋線は、ターミナル駅・池袋から椎名町 ‐ 東長崎 ‐ 江古田 ‐ 柿ノ里 ‐ 練馬 ‐ 中村橋 ‐(中略)‐ 西武秩父(終点)と結ぶ私鉄である。もしこの3人がお笑いでグループを組み、「柿ノ里」‐「練馬」‐「中村橋」の駅順通りに舞台に立てば、それだけで面白い漫談トリオになっていたかもしれない。といってもこの3人が仲良しグループであったというわけではない。

僕が、武田君と最後に会ったのは、彼が国際基督教大学の博士課程に通っている頃だったと思う。その時僕は、K君と柿ノ里駅で落ち合い、商店街のおばちゃん居酒屋に向かう途中だった。2人とも就職していた。踏切近くで武田君を見かけ声をかけたが、大学が忙しくそれどころではない、とつれない返事が返ってきた。それ以来である。

ちなみに、K君は総合商社から現在は大手自動車部品メーカーの偉い人になっている。

皆、それぞれの道を歩んでいるのだな、と思う。

2024.12.23

正倉 一文

🆕「利根川進」

僕は、かつて産業ガスメーカー(日本エア・リキード)の会社員でした。そこである期間、医療ガスの営業職を務めていました。病院回りが中心の仕事です。そんな中で、偶然ですが、利根川進(著名な学者という意味で敬称略)と関係の深い病院を訪れるようになっていました。病院の正面玄関から帰り際タクシーを拾うと、シートベルトを締め終わるやいなや、高齢のおじさんドライバーが口火を切りました。「やー、あの利根川博士なんだけど、プライドの高い人でね。わたしらは客商売で慣れているはずなんだけど……」。こんな話をいきなり振ってくるのは、営業職社員ならこの病院が利根川博士と関係の深い病院であると知っているはずだ、という見立ての上でのことだったと思います。

立花隆が、ある時取材でそんな利根川の自宅を訪れたとき、立花は三顧の礼をもって迎えられた、とある紙面で読んだ記憶があります。

※利根川進(ノーベル医学賞・生理学賞)のことは武田氏当該著書の中にも記述されています。

2024.12.26

正倉 一文

追記2|「まえがき」を改めて読んで

全編を読み終え、改めて、最初のページをめくってみた。

著者武田徹氏が「まえがき」で「立花隆は苦手だった」と吐露している。それがこの「まえがき」の副題でもある。

「読書範囲、読書量を始めとして、悔しいことに筆者の方が常にスケールが小さい。(中略)自分がまるで立花の縮小劣化コピーのように思えてきた」との自嘲的な表現もあった。

こんなところで僕自身の個人的な事情を晒すのも少々恥ずかしいが、僕などは、本当に、鳴かず飛ばずの人生を送ってきた。還暦を迎える以前は、卒業した大学の同窓会活動に参加することさえ躊躇われた。

著者の冒頭での告白が、奇しくも、それと失礼ながら、僕の苦しかった人生体験とも重なり、心に響く。本書には、最初から、そんな親しみを感じることができた。

「まえがき」の8ページ後半で著者はこんなことを記述している。

「ウィトゲンシュタインは大学時代の筆者にとっても大きな存在だった。(中略)『語りえぬものについては、沈黙しなければならない』の言葉で有名だが、筆者はこれを詩に向き合う姿勢を、戒めを含めて語る言葉だと思っていた。(中略)詩の魅力そのものは語り得ず、沈黙の中で、ただ詩の言葉が自らの存在と引き換えにそこに差し出すものを『了解』するしかない。それは詩の言葉に限られない。信仰の言葉にも同じ事情があるのだろうと思っていた。立花もそうだったのではないか」

難解な表現であると思った。何度も読み返しようやく合点がいった。この場に限っていえば、この話の根っこは、「詩や宗教などで、言葉で語り得ぬもの、つまり形而上の事柄は、行間で読ます」ということではないかと思う。例えば、キリスト教の聖書などもそのひとつである。崇高な宗教観などとても人の言葉で語れるものではないからだ。

僕は、純文学の勉強をしているが、そのことはこちらでも、常に問題となる。師匠※1から僕はいつも注意されている。「あなたの作品では壮大な説明文を読まされますね(笑)」。

純文学でものを書くというのは人物を描写することである。そのためには様々な手法があるのだろうが(僕はそのことをまだ熟知していない)、ひとつには「行間で読ます」ということがある。行間で読ます、というのは、説明ではなく、描写のひとつである。その意味で、聖書は、これまでも小説家の手本となってきたようだ。僕が中学時代から愛読していた遠藤周作もそのひとりである。

人物を描く、というのは、エッセイストや小説家の永遠のテーマでもある。そういう視点から本書を読むこともまた一興であるとこの「まえがき」を読んで思った。果せるかな、その予感は正しかった。

2024.12.22

正倉 一文

※1 近藤 健。随筆春秋代表を務めるエッセイスト。直木賞作家 佐藤愛子の直弟子。

追記3|著者武田徹氏次回作に意欲

著者武田徹氏が次回作に関して自身のfacebook(2024.12.7)に書いている。抜粋して以下に掲載した。

(以下抜粋)

前期もそうだが、後期ウィトゲンシュタインの哲学についてもそれを踏まえたジャーナリズムに挑戦する価値はあるのではないか。(中略)

立花隆がその仕事に手を付けずに終わったことは拙著が逆説的に示すとおりだ。立花は前期ウィトゲンシュタインの影響下にテーマを選び、挑戦し、書き終えた。「そこまで」において立花がいかに善戦したかを拙著で確認してほしい。(そこまではよくかけていると自画自賛したい。まだのかたぜひお読みください)。立花のノンフィクションとは「私たちの世界の限界」を示す作品なのだ。”The limits of my language mean the limits of my world.” -Ludwig Wittgenstein 「私の言語の限界は、私の世界の限界を意味する」- ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』5−6。

では、「そこから」先、つまり後期ウィトゲンシュタイン的な哲学を踏まえた世界=言語観の中で誰がジャーナリズムの実践者になるのか。

繰り返しになるがウィトゲンシュタインに最も接近したジャーナリストだった立花もそこまでは手掛けずに死んだ。他の同時代の書き手は言語の限界といった抽象的な事柄については問題意識すら持っていない人がほとんどだろう。

で、誰もやっていなければお前がやれという天の声が聞こえる。自分が仕事ができそうな残り年数を指折り数えてみる…

(以上抜粋)

2024.12.19

正倉 一文

【補足】僕の拙い言葉で補足するのは武田徹氏には失礼ですが、敢えて、書かせていただきます。要するに、武田氏は、同じ分野で仕事をしながら、自分はこれまで立花隆を超えることができなかった。だが、次回作で、残りの人生をかけ、立花隆のすべてを俯瞰することで、それを成し遂げる、といっています。僕は同世代として感化されました。

追記4|門外漢の僕・拙い考察

後期ウィトゲンシュタインは「言語ゲーム」という概念で説明されると聞く。言葉は、使う場面、文脈、時間、その他諸々、付随する状況によって、ことごとく、その意味合いが微妙に違ってくる。

これなら、文学でもこれとまったく同じ原理の作業を行なう。

ある短編エッセイを書いたとする。最後に全体を俯瞰し、その中のすべての言葉や用語をチェックし、相応しいものと入れ替えを行う。それだけのことで、その作品のグレードは数段上がる。(僕もこの道に入ったばかりの頃には、言葉を記号のように考え、意味が同じならいいさ、と軽い気持ちで綴っていた)

小説→エッセイ→現代詩→俳句と文字数の少ない文芸になればなるほど、その要件が厳しくなるのは自明のことである。

ジャーナリストが事件を記述する場合も同じなのではないかと思った。ひとつの事件でも、警察目線、犯人目線、被害者目線、一般庶民目線、法律家目線、障害者目線、高齢者目線、男性目線、女性目線などと、様々な温度感を擁しているものである。

あるジャーナリストが、ひとつの事件を、考えられるすべての目線で個別に記述し(記述する対象が同じでも、目線が異なれば、それを表現する言葉も、微妙にあるいは大幅に違ってくるわけである)、最後に、各目線がどの程度の案分となるのかを、推定する。

目線は、温度感ともいい換えられる。これまでのジャーナリストの記述では、すべての温度感を伝え切ることなど、不可能だったのではないか。

膨大な紙面が必要となるかもしれないが、こんな記事の書き方がもし可能ならば、読者は、様々な温度感を疑似体感でき、これまで以上に、ひとつの事件の真の姿を把握することができるようになるのかもしれない。

こんなことまったく見当違いなのかもしれないが、馬鹿を承知で書いてみた。

2024.12.22

正倉 一文

◆