随筆春秋「会員の部屋」

佐 藤 ゆ き

元 祖

一九九〇年代半ばのある夜のことだった。

当時住んでいたニューヨークのアパートに、同級生から電話がかかってきた。その頃、高額な国際電話をかけて来るのは母ぐらいしかいなかったので、なにか特別な用事があることは察しがついた。

せっかくの電話でも、のんびり話して後で痛い目に遭うのが心配で、お互いつい早口になり、すぐに本題に入った。

「ゆき、あのね、今、ルーズソックスの元祖を探す、っていう番組を作ってるのね。それで、どうもゆきがそうみたいなの」

彼女がテレビ番組の制作の仕事をしていることは、帰省した際に聞いて知っていた。

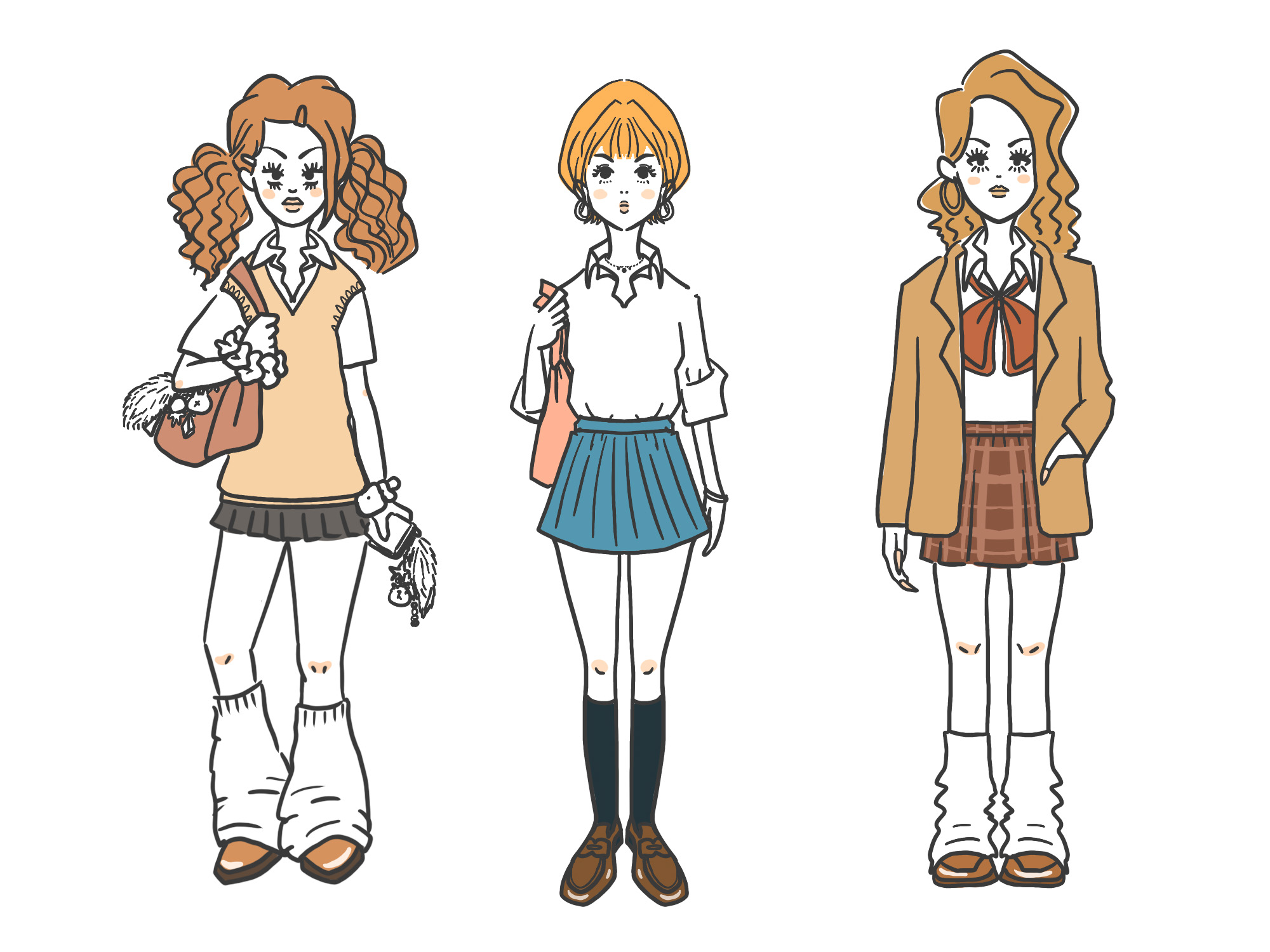

当時、ルーズソックスはコギャルと呼ばれる女子高生の間で大ブームになっていた。太いリブ編みの、白くて分厚いハイソックスをたっぷり弛ませ、厚底靴やローファーとコーディネートするのが彼女たちのお決まりのファッションだった。

その元祖が私かもしれないと言われ、私は仰天し、思わず吹き出してしまった。

そして、彼女はちょっと申し訳なさそうに、その経緯を説明してくれた。

ルーズソックスは、アメリカのスポーツソックスがその原型だと言われている。それでは、一体いつどこで誰が、それをルーズソックスの形にして履いたのか。その答えに辿り着こうと時代を遡り、いろいろな資料を調べてみた。すると、一九八〇年代半ばに撮影された写真に写っている、高校生のゆきがルーズソックスによく似た靴下を履いていた。その写真の日付が一番古く、それ以前のスナップ写真や雑誌には見当たらない。だから、ゆきが元祖に違いない、と言うのだ。

要は、身近にいた私をルーズソックスの元祖ということにして、面白おかしくテレビ番組で紹介しよう、ということらしかった。

「そんなのおかしいよ。困るわ」

「あのね、実はもう、他の子の証言ビデオを撮影させてもらっちゃったの。電話インタビューだけでもお願いできないかな?」

それは、何事にも真面目で一生懸命な彼女に課せられたミッションだった。それでも、当時の私は転職したばかりで忙しかったし、この真偽不明の情報をもとに、元祖に仕立て上げられることには抵抗があった。

「ごめんね。やっぱりできないや」

と言って依頼を断り、電話を切った。

私の母校は、幼稚園児から大学院生までが同じ敷地内で学ぶ、共学の一貫校だ。中学と高校の六年間、男子は昔の名残で制服があるのに、女子は私服であるのが独特だった。特に高校時代の女子の服装はかなり自由で、お洒落を楽しむこともできたが、校則で靴下の色は白と決まっていた。赤い靴下など履いていけば、すぐに先生に注意され、先輩には睨まれた。それを覚悟で色靴下を履いていく子もいたが、私は白い靴下が好きだった。

同級生のほとんどは、ふくらはぎと足首に密着する、リブの編み目が細く詰まった靴下を履いていた。そういう靴下は、足首だけは跡ができるほど締め付けが強いのに、そこから上はずり落ち易くて嫌だった。中には、ずり落ち防止のための「ソックタッチ」というスティック状の靴下糊を持ち歩く子もいたが、私はこの皮膚に塗る糊が、鳥肌が立つほど気持ち悪くて大嫌いだった。だから私は、お気に入りの輸入雑貨店でリブが太めの靴下を買い、脚にピタッと密着しないよう、それを少し弛ませて履いていた。

そうだ、私の靴下は確かにみんなとは違っていた。私の記憶が次第に蘇ってきた。

ニューヨークの新しい職場での昼食は、デリバリーやテイクアウトをして、みんなで一緒に食べることが多かった。ランチタイムの会議室は、ゴシップや雑談で盛り上がった。

同僚の国籍は、半分が日本、半分がアメリカ、カナダ、イギリスなどで、社長は日本とアメリカのハーフだった。私がランチタイムに同僚に漏らしたエピソードを聞きつけた社長は、流暢な日本語で、

「ゆき、ルーズソックスの元祖なんだって? どうして取材断っちゃったの?」

と少し不満げに言った。

その後、ロサンゼルス支社長からは、

「あのソックス、ゆきが発明したそうじゃない。登録商標を取って、ゆきの写真入りパッケージで売り出して、ひと儲けしよう」

と共同ビジネスまで持ちかけられた。

家族や友人には、

「元祖なんてなりたくてもなれるものじゃないんだから、やったらよかったのに」

「コギャルの元締めみたい」

「諸悪の根源だ」

などと言われた。

先日、「ルーズソックスブーム再来」というネット記事の見出しを読み、我が目を疑った。「平成レトロ」がトレンドだそうだが、その魅力など、今の私には到底理解不能だ。

もし私が女子高生に、

「私、ルーズソックスの元祖かも」

と言ったら、冷笑されるに違いない。

妄想おばさんになった私は、ほくそ笑まずにはいられない。これでいいのだ。

The Originator

One night in the mid-90s, an old classmate called me at my apartment in New York City. I immediately assumed there must be a specific reason behind her call because international charges were quite steep back then; the only person who would call me from Japan was my mother.

Although I was pleasantly surprised by the call, we knew that a slow, leisurely conversation would result in insanely high charges, so we kept our exchange brisk and direct.

“Well, Yuki, I’ve been working on a show about investigating the originator of Loose Socks. And it appears that you are the very person.” I had heard that she was working for a TV production company in Japan.

In those days, Loose Socks were a phenomenal trend among Japanese high school girls, so called “Ko-gal” (little gal). They would artfully slouch their ribbed, thick white socks, pairing them with loafers or platform shoes.

I was utterly stunned to hear that I could be the originator of this fad and burst into laughter. She then explained, sounding rather apologetic, how they had arrived at this conclusion.

“Apparently, Loose Socks originally came from American athletic socks. We dug through various documents trying to answer the questions: When, where, and by whom were they modified and reinvented? That’s when we found a picture of you, Yuki, in high school, wearing what looked very much like Loose Socks in the mid-80s. There are no other pictures or magazine articles before that date, so we concluded that you must be the originator.”

In short, I found myself conveniently cast as the originator of Loose Socks—or so it seemed. They were going to craft a story and introduce me rather humorously on their nationally broadcast TV show.

“It can’t be. That would be too awkward.”

“Actually, we’ve already shot some testimonial video segments with other friends. Could we at least interview you over the phone?”

It was clear to me that this was her job—a mission handed to her, someone I’ve always admired for her seriousness and dedication. I wanted to be helpful, but I had just started a new job and was busy adjusting myself to the new environment. To be honest, I wasn’t thrilled at all about being cast as the originator of something as unimpressive as Loose Socks, especially based on such dubious evidence.

“I’m sorry, but I just can’t do it,” I said, declining the request and hanging up the phone.

My alma mater is a co-ed school, where students from kindergarten through graduate school students share a campus. It was unique that during the six years of middle and high school, boys had school uniforms as a remnant of the past, while girls had the freedom to wear almost anything they liked. Especially in high school, many girls enjoyed the latest trends and dressed stylishly, but the school had one strict rule: socks had to be white. If you wore red socks or any colored socks, you would immediately be reprimanded by the teachers and glared at by the mean senior students. Some girls dared to wear colored socks despite these consequences, but I liked white socks.

Most of the girls in my school wore socks with tightly knitted ribs that hugged their calves and ankles. Those socks were tight around the ankles, leaving marks, but they had a tendency to slide down. I found that absolutely irritating and just plain ugly. Some girls even carried a stick-shaped sock glue called “Sock Touch” to prevent their socks from slipping down, but I found this glue that you smear directly on the skin so appalling it gave me goosebumps. So, I bought socks with wider ribs from my favorite import shop and wore them slightly loose so they wouldn’t cling tightly to my legs. For some reason, I thought they looked better when worn intentionally loose with a bit of slack.

Yes, my socks were indeed different from other girls’ socks. My memories started to slowly come back to me after I hung up the phone.

At my new job, we often ordered in or got takeout for lunch and ate together. The conference room during lunchtime was lively, fun, and noisy, filled with gossip and chatter.

Half of my colleagues were Japanese, while the other half were from the U.S., Canada, the U.K., and other countries. The president was half Japanese and half American. After hearing the story I shared with my colleagues during lunch, he approached me, speaking in his ever-so-fluent Japanese, with a hint of discontent. “Yuki, I heard you’re the originator of Loose Socks? Why did you turn down the interview?”

Later on, the head of the company’s Los Angeles branch called me. “I heard you are the inventor of those famous socks! We should trademark them with your face on the package. We will make a fortune!” He was already planning to become my business partner.

My friends and family had their own comments: “You should have totally done it. Not everyone gets to be called the originator of something,” “So you are the boss of all the ko-gals?” and “You, the root of all evil! Ugh.”

The other day, I came across a current online article with the headline, “The Return of Loose Socks,” and I could hardly believe my eyes. As it turns out, “Heisei Retro” is trending in this Reiwa era, reintroducing old styles to a new generation—something I can’t quite understand.

If I were to tell a high school girl that I might be the originator of Loose Socks, she’d likely snicker at me. And just the thought of it makes me chuckle. It feels just fine.