第1編 子どものころの泡沫話

――高齢になって思い浮かぶ子どものころの話を成長順に拾ってみました――

ページコンテンツ (目次)

01. セピア色の姫だるま

「はい、あんたのお宝」と義姉から渡された。

それは高さ15センチほどの、全体がセピア色に褪せてしまった「姫だるま」である。赤と黄の絹糸で顔以外を縦縞模様にして幾重にも丹念に巻かれている。糸のほつれもなく、かすかにかつての気品の名残を留めている。

92歳の義姉は、札幌市内の小規模有料老人ホームに入居中である。玄関での面会が15分だけ許されると聞き、妻と2人で会いに行った。入居間もない時に一度会って以来、新型コロナ禍で2年が経っていた。義姉は元気ではっきりした口調で受け答えをした。姫だるまを入れた小さな紙袋を私に手渡し、ほほ笑んだ。

義姉は、21歳で嫁いできて70年、田舎の農家の実家を守り暮らし続けてきた。90歳を迎え、1人暮らしも限界だと悟り、ほとんどすべての物を置いたまま札幌に移り住んだのであった。家から持ち出してきたわずかな物の中に、気に留めて私に持ってきてくれた唯一の物が、そのだるまだった。

父や兄が農閑期に山から切り出して集めた材料で建築したわが家には、8畳間の奥座敷があった。そこに、ささやかな床の間と違い棚が付いていた。だるまは、その棚の上にずっと飾られていた。私の幼児期から始まり、大勢いる甥や姪も、私の2人の娘も1人の孫も、実家を訪れたときは、転ばせても投げても必ず起き上がるので、面白がって何度も遊んだ。抱いて記念写真も撮っていた。

いつの間にか「末のおじちゃんのだるま」と名付けられ、私の分身のように扱われていた。その命名の由来となった、写した時期と理由が不明な写真がある。10人きょうだい全員がそろって真顔で整然と3列に並び、質素ながらよそ行きを着ている。その前列中央で、末っ子の私はだるまを抱いて立っている。

子沢山の最後に生まれた私が、アルバイトをしながら大学を卒業した。そんなことで、実現可能な身近な目標にされ、甥や姪は、親の実家に行った際、だるまで遊んだ後で、いつも「おじちゃんを見習い、後に続きなさい」と、親にハッパをかけられていたらしい。

義姉からだるまを受け取った後、古い写真の謎解きに挑戦してみた。不思議なことに、両親も、すでに生まれていた甥2人も一緒に写っていない。他に写っているのは「姫だるま」だけ。背景の壁面も無地のモノクロだが、出来栄えからみて明らかにプロが撮ったものである。実家を離れて暮らしていた兄や姉が呼び集められた状況を考慮し、推理をしてみた。すると、有力な可能性は戦争に関連し、年代も昭和15、6年ごろに絞られた。

昭和16年12月8日、太平洋戦争が始まった。前年の5月、国は優良多子家庭表彰を決め、子ども10人以上を戦死や天災以外の原因で1人も死なせないで育てた家庭を「優良多子家庭」として表彰することを始めていた。

わがきょうだいがこの表彰の候補になり、その勢揃い写真だとすれば得心がいく。ただ、実際に表彰されていれば、証拠となる賞状等が残っているだろうし、名誉な話題としても伝わっているはずである。だが、それがない。

保存の戸籍謄本を見て合点した。実は11人きょうだいで、長男だったはずの兄は生後すぐ病死し、次に生まれた兄が長男として記されている。村が候補に仕立て、家を出ていた姉や兄を呼び寄せて写真撮影までしたが、戸籍確認でご破算となった。そんな経緯だったに違いない。語り言のない写真でも、きょうだい全員がそろって写ったのはこれ1枚だけである。極めて貴重な宝物として後に複製され、皆に手渡されていた。

だるまが家にあったことについては、母のきょうだいが四国の愛媛県から北海道へ移住してきていて、戦時色が強まる気配に憂慮し、そろって古里を訪れたとの話が伝わっている。伝統工芸品の同じ造りの「糸かけ姫だるま」が、昔、愛媛県松山市道後温泉の土産品だったことを、ネットで改めて確認した。

その時の話も残っている。参加を諦めていた母は、母の姉や弟に説得され、旅費等に加えて、頭の先から足の先まで着る物一切を整えてもらった。照れながら、10歳まで暮らした西条町(当時)への旅に参加した。それは正に「着せ替え人間」だったという。

夜遅く旅から戻った母は、私を早く喜ばせようと、寝ている私を起こして土産の饅頭を食べさせた。翌日、皆が食べるのを見て、「起きていない。何も食べていない」 と、私は泣いて言い張ったそうだ。

何度もだるまを転がし、「なぜだ」とつぶやく幼少の私に、いつも母は「七転び八起き」の話をまじえて、「転んで痛くても自分で起きるんだよ」と言い聞かせていたという。そんな話を、95歳まで生きた14歳上の姉が晩年、懐かしげに語ってくれた。

80年以上も、わが一族の喜びも悲しみも共にしてきた「姫だるま」である。お宝として今後の保存を託された。「姫」とはいえ、すでに超ご高齢の神功皇后様である。もう転ばせるのは忍びない。私は、久々の出会いにそっと少しだけ傾けて、若いままのお顔をじっと見詰めた。

(2022年10月28日発行文芸誌『さっぽろ市民文芸』第39号掲載。随筆部門「優秀賞」受賞、一部加筆)

02. トッちゃんだけの蜂蜜飴

79歳の私は、ケアハウスに入居中の93歳の姉を月2回の割合で訪問している。もうすぐ12年目に入る。1時間程度、あれこれとりとめもない話をする。お互いに以前に何を話したかをすぐ忘れるので、何度も同じ話をしては、新鮮な話として「ホー」とか「エー」とかを繰り返す。歳が14離れているので、同じ話題なのに、一時代違うせいか少しずれる。そこがおかしく、大笑いして次の話題に移る。

しばしば話題に上るのは、近隣村に住んでいた、母の弟にあたる叔父の家のこと。その思い出によく出てくるのは、数多いいとこの中でも最年少で、特別扱いされていた幼児期の話。私が5、6歳前後と思われるが、「蜂蜜飴」のこと。篤農家で多才な叔父は、農業のかたわらいろいろと挑戦していて養蜂もやっていた。

私の記憶にはそれしか出てこないのだが、母や父に連れられて行くと、

「トッちゃんか。よう来た、よう来た。すぐ作るから、ちょっと待っててな」

と叔母はすぐに取りかかる。

蜂蜜をたっぷり鍋に入れてしばらく煮詰める。そして、粘り気が強くなると2本の割り箸にぐるぐる絡めて水飴のようにして、

「さあ、お食べ。混じり物なし。トッちゃんだけ!にだよ」

子どものこぶしの2倍をはるかに超える大きさ。ペロペロなめて、伸びた所はかぶりつく。うまいのなんの。叔父の家に行くとなると、そのことしか考えられなかった。今でも唾を飲み込む。

朝食のパンに蜂蜜をたっぷりぬるのはもう何十年も続く私の習慣だが、もしかすると、高齢出産で母乳不足だったそうだから、既に赤ん坊の時に蜂蜜の「刻印づけ」があったかもしれない。

「ぜいたくは敵だ!」の時代に「ぜいたくはすてきだ!」を体験させてもらったのである。最近、養蜂家にこの話をしたところ、

「今でも考えられない。もんすごくぜいたくな歓待を受けたんですね」

と感心された。

姉のほうの話はさらに数年さかのぼる。「10歳代の娘にだよ」と強調しながら、身振り手振りで大変さを物語る。山野に設置の巣箱に行って、面布をかぶって採蜜作業の手伝いをさせられた。蜂に攻撃されて、しばしばさされた恐怖の記憶が鮮明で、よい思い出にはなっていないようだ。

それでも、作業時の手に付いた蜜をなめる役得が頻繁にあり、濃厚な独特のうまさはやはり忘れていなかった。

(2017年2月10日、ウエブ掲載欄『蜂蜜エッセイ』第1回募集掲載。一部加筆)

03. 蜜蜂追いの思い出

「蜂追いのころ」というエッセイを読んだ。子どものころ、お父さんのお手伝いで、蜂に付けた目印の白い紙切れを追って、野山を駆け巡ったという思い出。蜂の巣を捜し当て、巣穴の蜂の子を採るためだった。お父さんにほめられるのがうれしかったという。

私の生まれ育った北海道の故郷では、蜂の子を食べる風習がなかったので、そんな楽しみに満ちた思い出はない。

これを読んで、ふと思い出したのは、赤クローバーの花蜜と蜜蜂のことである。

幼い時代は太平洋戦争の末期、約80年前の話。農村の子どもは、おやつ代わりに牧草の花を吸ったり葉をかんだりして、その汁を味わうのも一つの知恵だった。

野原には赤クローバー(ムラサキツメクサ、和名はアカツメクサともいう)が咲き誇り、味は濃くはなかったが、花汁は確かに甘かった。子どもたちは根気よく赤紫の部分を摘んで、その微量の汁を吸っていた。

蜜蜂も飛んできて、しきりに花蜜を吸っていた。その花蜜を溜めたのが、そく蜂蜜だと思っていた。

子どもの浅知恵だが、仲間で話し合っているうちに、花蜜を集めている蜜蜂を捕まえて蜂の胃をなめれば、少しはまとまった蜂蜜が食べられるのではないかと思い付いた。

誰かが聞いてきた。

「蜜蜂は胃に花蜜を溜めて巣に持ち帰る。訪れた花にストロー状の口を差し入れ、花蜜を吸い上げ、専用の胃に溜める。これは非常に伸縮性のある透明なタンク。花蜜が溜まると、風船のようにふくらみ、腹部も伸びて大きくなり、体重の半分に相当する量にもなるので、見ればすぐにわかる」

早速実行に移した。腹部が大きくふくらんだ蜜蜂を見つけて追い回し、帽子をかぶせて捕らえ、蜜の入った胃を抜き出して食べてみた。

ところが、いざなめてみると、予想したほど美味しくなく、期待外れだった。大変な努力の結果がこうだ。

また、悪童仲間は濃く色鮮やかなクローバーを探して、1本1本抜き取って吸う姿に戻った。みんなは勤勉な蜜蜂と競い合うようにして吸った。

(2019年9月19日、ウエブ掲載欄『蜂蜜エッセイ』第4回募集掲載。一部加筆)

04. 右手で箸練習「ほめまくり」

成人後、酒のさかなで兄から聞かされた話。

小学校入学の1年ほど前、母は私に言った。

「お前は今、左手で箸を使い、絵を描く。右手でできなければ、学校に入れてもらえない。必ずできるようになるから、右手で練習するように伝えなさいと、夢の中で神様から言われた」

「お前は神様を信じるか」

と問われ、私は真剣にうなずいたそうだ。

そこで、同居の5人のきょうだいは「ほめ言葉作戦」を練り、末っ子の私の一挙手をほめまくった。右手に箸を持っただけでも、誰かが称賛し、拍手をした。私は得意げに「これ見て」と、進歩振りを見るよう催促し、誇示していたそうだ。

おかげで、不快経験も後遺症もない。そして、両手利きになった。

しかし、思い出を覚えているのは私の右手である。実は、矯正されたときの左右混乱の特異体験を今も時折引きずっている。即座に左右の判断ができないのである。

「箸を持つ方が右手。そうでない方が左手」と、その都度いったん確認する。慎重な振る舞いは続く。気が付けば、精密仕事、力仕事は、いつの間にか左手に替わっている。

(2019年5月27日、日刊紙『大分合同新聞』「子どものころの思い出」欄投稿掲載。一部加筆)

05. レール音の残響

深夜の日替わり時刻に近づくと、「ゴーッ」とごく低い地鳴りのような音が聞こえ、数秒続く。やおら壁掛け時計を見上げ、パソコンを終了し、眠りの準備を始める。このところ、こんな生活が常となってしまった。

突然の音に、初めは歳で耳鳴りが始まったかと気にし出したのだが、すぐに正体がわかった。多数連結貨物列車の通過音だった。

JR新札幌駅から直線距離で100mほどの所に居住する。頻繁に列車が往来する昼間は聞こえない。深夜の静けさは、レール音をそのままに難聴の私にも届けてくれる。

戦後復旧の札沼線、新十津川駅以南の路線も令和2年5月7日に廃止。この決定以来、しばし通過音に聞き入り、故郷での幼少時の体験に想いを重ねるようになった。想像を巡らせた幻の音が記憶の彼方からよみがえってくる。

明治時代から、私の生家は農業を営んでいた。昭和に入って、わが家の農地を2分割する形で南北に走る鉄道が敷かれることになった。しかも、駅舎と関連施設の建設も、わが家と目と鼻の先の位置に置かれた。

そこに設置の「碧水駅」を含む札沼北線が昭和6年10月に誕生。そして、同10年10月3日、全長111km強、全23駅を4時間余で結ぶ「札沼線」がついに開通した。単線路で、運行は上下線合わせて10本程度。

全面開通の2年後、駅から東側に50mほどの所に建つ母家で、私は生まれた。出生時から駅に最接近の家で、列車の行き来や人々の乗り降りを見て、愉しみ育った。

言わば、駅周辺は格好の遊び場だった。中でも線路に好奇心が向いた。大人と顔を合わせると、決まって注意の言葉をかけられた。注意されるから好奇心が駆り立てられた、と言った方が当を得ていたかもしれない。

土手で列車に手を振ったのはごく幼い時。

鉄路への立ち入りは至る所で自由同然だった。小さな市街地の端に位置した駅から北側100mほどの所には、東西に交差する道路もあった。遮断機も信号機もない状態だったので、子どもたちは、目立たないように何気ない素振りで、禁止の線路遊びを試みた。

1つは、レールの上に小石や釘などを置いて、それを機関車に轢かせるもの。石は砕けて飛び跳ね、釘はつぶれて平べったくなる。結構、面白がってやった。

2つ目は、レールを平均台に見立てて、両手を広げて、いかに速く遠くまで早歩きするか、運動神経の機敏さを競って楽しんだ。

3つ目は、レールに耳を当て、地鳴りのような音を聴き、列車の行方を想像するもの。幼児の試し心を誘う格好の遊びであった。

脳に深く刻み込まれたというか、82歳になっても記憶の奥に残っていたのは、幼少時に聴いたレール音の残響である。

これには、SLが近づいてくる音を聞く場合と、遠ざかる音を聞く場合とがある。恐怖のスリルを味わえるのは、もちろん前者。できるだけ列車が身近に来るまでレールから耳を離さない(逃げ出さない)肝試し。

ただ、駅の近くで行うのは、年長児もとても無理。列車は速度を緩めているとはいえ、ホームで見守る駅員、前方注意中の機関士、双方の眼が光っている。大目玉を食らう。

大目に見て黙認されたのは、石狩沼田駅へ向かう下り線、去り行く列車の場合だけ。安全・安心の下で、遠ざかる列車の姿を追い、次第に薄れる響き音の余韻を楽しんだ。

隣の北竜駅との間は3km強の距離だったが、走りの遅いSLは5、6分を要した。

年長仲間はすぐに飽きてやめるが、私はこの「耳当て」が大変気に入っていた。

かすかに「ポーッ、ポー」と汽笛が聞こえて、「ゴー、ゴーッ」のレール音が途絶える北竜駅停車まで心を耳に集中させた。遠い未知の地に想いを馳せるひとときだった。

これも、家事の手伝いなどがあり、鉄製のレールは、夏は熱く、冬は冷たかったので、思うほど頻繁には体験できなかった。

そして、片田舎にも太平洋戦争末期の苦戦が波及し、人々に悲壮感がみなぎった。

札沼線は不要不急の路線に指定された。国民学校に入学した直後、6歳の春だった。

「線路は続くよ、いつまでも…」のはずが、すぐにも全て持ち去られると聞かされた。私は、汽車の気配を感じると、畦道を大急ぎで走って、レールに耳を押し当て、遠ざかるSLの響き音を名残惜しむように聞いた。

昭和19年7月下旬、いよいよその運転最後の日がやってきた。お別れ列車には住民あげての見送り。日の丸の旗を振り、出征兵士を送る歌で南樺太に行くSLを励ました。

勇ましく蒸気を噴き上げながら走る、黒光りの雄姿がカーブで曲がって視界から消えても、皆は大きく旗と手を振り続けた。

私は、急いで皆の足元で、レールに耳を押し当てた。心なしか、車輪の轟音は大きく聞こえ、北竜駅手前の汽笛も長く尾を引いた。

(2020年10月31日発行文芸誌『さっぽろ市民文芸』第37号掲載。随筆部門「奨励賞〈準大賞〉」受賞)

06. 負傷者役で「迫真の演技」

小学1、2年のころ、第2次世界大戦も末期になっていた。北海道の山深い村落にも探索の米軍機が飛んできた。

ある日、空爆の避難訓練をすることになって、負傷者として担架に乗せられる役に私が選ばれた。上級生4人で運ぶのだが、真剣にやるようにとの先生の指導があったので、私は担架の上で「痛い、痛い」と暴れてみた。

終わってから、上級生からは「運ぶのが大変だったぞ」と怒られるやら、同級生からは「次はオレにやらせてくれ」と頼まれるやらで、大変だった。

上級生は小柄で軽い私を選んだはずだった。同級生は怖くて避けたはずだった。当てが外れたらしいのが愉快だった。

実につまらないことを覚えているものである。75年経っても愉快さだけが残っていた。

(2020年3月9日、日刊紙『大分合同新聞』「子どものころの思い出」欄投稿掲載。一部加筆)

飯名碧水 提供

07. 老いて孫に教えられ

私は長い間、トラウマ症状に悩まされてきた。自分で勝手に、そう思い込んで深刻がってきたのかもしれないが……。

犬に出合うと、心臓の鼓動が激しくなって、警戒心が異常に高まるのである。大型犬であろうが、小型犬であろうが、恐ろしくて逃げようとする気持ちは、今も変わらない。

この年で、いまさらと思おうと努めても、一向に変わらないのだから情けない。他人に理解してもらおうと、真剣に話すのだが、たいていは一笑に付され、取り合ってもらえないので、悔しい思いをする。

ことの始まりも、やはり忘れられない。70数年も前、太平洋戦争の終戦後間もない小学4年時、北海道の田舎での話である。

農家のわが家は、自宅周辺の稲作を主にしていたが、3キロほど離れた山裾に畑作地もあって、時折、急ぎの連絡の用を言いつけられることがあり、自転車を使用していた。山村だったこともあり、どこの家も1、2台しか自転車がなく、それも26インチの男用で、女用も子ども用もまだ普及していなかった。

小柄な子どもは、普通に乗るとペダルに足が届かないので、三角乗りをしていた。この曲芸的乗り方は、子どものころの一時期だけの乗り方で、子ども用自転車が普及した今では、お目にかかることはなくなった。

左手でハンドルを持ち、右足を三角空間に通して右側のペダルへ乗せ、自転車を右に傾けながら左足で蹴って進み、少しスピードが出たら左ペダルへ乗る。そして、傾け過ぎた車体を少し左へ戻して漕ぐ乗り方である。

隣の市街地に向かう幹線道路を1キロほど進んだ所に、山方面に向かう枝道があり、山裾まで2キロほど延びていた。どの道も粘土の上に砂利を盛ったお粗末な道であった。

枝道はほんの少しずつ勾配が増し、最後の50メートルほどは急勾配になり、その高台の奥にわが家の畑が山裾に広がっていた。

馬車がやっと擦れ違える幅のこの道は、自転車で行くと、行きは辛いが、帰りは楽だった。下りの帰りは漕ぐ必要がなく、どんどんスピードが加速して、恐ろしくなってブレーキを何度もかけるほどだった。

枝道の両側に点々と稲作農家が居住し、どの家も、道路から50メートルほど離れた所で防風樹を周囲に植え、住居を構えていた。玄関脇には、つなぎ飼いの番犬がいた。

ある日、用事を終えての帰り途、最も山側にある家の近くに差しかかった時であった。つなぎ綱を引きずる犬が吠えながら走ってきた。スピードを出しながらヘッピリ腰で自転車に乗る怪しい人物を見たからであろう。

ビックリ仰天した私は、ブレーキの制御を忘れ、必死で車体を操った。ガタガタ道で自転車は弾んだ。幸い前方には通行人も馬車もなかったが、けたたましい吠え声が瞬く間に低い姿勢の背後に迫ってきた。各家の番犬も遠くで盛んに吠え立てた。

アッと言う間に操作不能に。サドルにしがみついたまま、側溝の水路に飛び込んだ。犬も勢い余って、私を飛び越えてザブン。

水田で草取り中の人が飛んできて、私は助かったのだが、これを境に犬好きなのに、犬恐怖症状に悩まされるようになった。

その影響例を1つ。時はグッと下がって、第2の人生の初日、68歳の時のことである。退職後の生活計画の1つは、1日1時間のウォーキング。事前に探して、住宅密集地の中に格好の散歩道を見つけていた。

家から歩いて10分ほどの所が発着点。名のある川だが、今は中心に小川が残るだけ。約100メートル幅の河川敷の小高い両側は、3メートル幅ほどの堤防兼遊歩道になっている。車はもちろん、自転車も原則禁止である。

途中の橋を渡って、ぐるりと回れば約3キロの距離となる。40分ほどで、また出発点に戻る。利用者が少ないのも気に入っていた。自由気ままに歩けるのがよかった。

ところが、いざ始めてみると、犬連れの散歩者が意外と多いことに気づいた。いや、実際にはそれほど多くはなかったのだが、犬が気になる私にはそう思えたのだった。

見ていると、気ままに走り回るのは犬のほうで、引きずられて右往左往するのは飼い主だから、犬の散歩というのが当を得ている。

引き綱を緩めて、好き放題にさせるから、草地に入っては用を足す。立ち木を見つければ、匂いを嗅いで必ずマーキング。

神経を尖らせながらしばらく歩いた。と、前方に大型犬が派手に飛び跳ねて、飼い主とじゃれ合いながら近づいてくるではないか。

「引き綱が!………」と思った途端、恐怖に胸が高鳴り、体がすくんだ。即座に草地に入って、後ろ向きになり屈み込んだ。我に返って、ちらっと犬の行方を確認すると、だいぶ離れていたのだが、飼い主に強く首輪をつかまれながら、犬も振り返った。

第1日目にしてこの有様だから、残念ながら遊歩道でのウォーキングは諦めた。

寅年の正月、長女一家が福岡から来た時、この『トラウマ』のことを話題にした。午年の妻は、戌に丑年の私がおびえるのだから『イヌウシ』だと、ギャグを言った。そして、十二支の組み合わせで、ああだこうだと盛り上がり、どんどん話は発展していった。

突然、提案型の小学5年生の孫娘が、

「それって『犬が苦手』ってことやない?」と一言。孫の使う福岡弁を真似て、私が、

「そうやね」

と答えると、みんながどっと笑った。

しばらくして孫は、面と向かい恥ずかしげに私の顔を見ながらささやき声で言った。

「おじじさぁ、犬は、犬好きのおじじと一緒に遊びたいと思ったんやない?」

思ってもみなかった指摘に面食らった私は、息を吞み込んで、

「そうかもね。そうだねー」

と、自分に言い聞かすようにうなずいた。

(2022年3月31日発行文芸誌『随筆春秋』第57号掲載)

08. 後悔の念は後押しもする

70年も前、小学校4年の時、授業開始のあいさつをした直後、先生から「白佐、礼をやり直せ」と怒声が飛んだ。一瞬、教室が静まり返った。

私が立とうとすると、A君が「先生、白佐君の足はまだ治っとらんです」と、上ずった声で言った。確かに私は足を骨折していたが、実はほとんど治っていた。

先生は気まずそうに「それは分かっとる」と言い、矛を収めた。

誰も何も言い出さず、何事もなかったように過ぎた。気恥ずかしくて私は、先生におわびを、A君に感謝を伝える時機を逸した。

その思いは後悔として残った。

その後、人生のさまざまな場面で、あの時のことが教訓となってよみがえる。気づくと、復習をするように現れ、決心の後押しをしてくれていた。

(2019年1月21日、日刊紙『大分合同新聞』「子どものころの思い出」欄投稿掲載)

09. 靴下の穴の思い出

大学入学後、私は広大な校地の端に在る学生寮※に住んでいた。講義棟へ向かう構内道路の途中には、医学部附属病院があった。復興工事で次々と近代ビル化される真っ最中だった。進捗状況を眺めながらその道を通る度に、決まって思い出すことがあった。

入院していた母を見舞った時、ひと騒動を起こしたことである。母の病室を訪れた時、笑いを醸し出してくれた同室のおばあさんの言葉も思い出された。そして、早世した父と母の末期が切なく蘇ってくるのだった。

小学4年生の3学期、昭和23年1月下旬のことだった。終戦後、まだ2年半しか経っていない時期である。冬には陸の孤島となる辺地の村から、2日がかりで札幌で入院している母に会いに行ったのである。前年の暮れから胃痛に悩まされていた母は、深川の病院での一時入院を経て、手術を受けるために札幌の北大病院へ転院していた。

何もかも混乱し物不足の不便な時期、病身の母の転院には長兄の尽力があった。兄は深川に住み、鉄道の機関士をしていて、便宜を図らってもらい、転院が実現したのだった。

母の手術は1月30日と決まった。当時の医療水準で開腹手術ともなれば、場合によっては命を落とすことが予想された。家族の話合いで、誰かに会わせておいたほうがいい。不安な母の気もまぎれる。それには一番気がかりであろう末っ子の私を連れて父が見舞うのが最善、との判断がなされた。

冬の厳寒期、私は2日間かけて札幌に着いた。1日目は父と一緒に雨竜川に架けられた近道の氷橋を渡り、でこぼこ路の父の足跡を黙々と追って隣村の次姉の嫁ぎ先に行った。そこで1泊して、2日目は義兄と列車で札幌に向かった。義兄に交代したのは、父が前日の急ぎ歩きで汗をかき、熱が出たため、病院にカゼを持ち込むのは不適切、体力的にも無理、と判断されたからだった。

義兄と私は、夕方前には病院に着き、母と姉の顔を見て安心し、歓談の一時を過ごした。一晩病室の椅子で仮眠をとり、翌日の午前にはまた列車で帰路につくことになっていた。

当時は、大病院でも、患者の世話は付添人がする仕組みであった。食材を持ち込み、炊事場で自炊をして、ベッドの脇で寝泊まりしながら付添人が看護をしていた。母には、未婚の三女の姉が付き添っていた。冬の暖房はスチームではあったが、室温は低かった。そのため、長袖を何枚も重ね着し、補助に豆炭を燃やす七輪にやかんを乗せ、空気を加湿しながら気休めの暖を取っていた。患者も付添人も、湯たんぽを用いて寝具を温めていた。

2人部屋の病室、母は気さくなおばあさんと一緒だった。夜になって、姉が私に「疲れているだろうから早めに横になったら」と言うと、母が「ベッドで横に寝ないか。家にいた時と同じように」と誘った。すると、おばあさんが「お母さんに抱かれて一緒に寝ていたの? 出ないおっぱい吸ってたんじゃないの」と、体を乗り出すようにして見詰めて、私をからかい、皆の笑いを誘った。

10人きょうだいの我が家では、雑魚寝は当然のことだった。私は常々、靴下の穴のように、ちょっと恥ずかしい隠し事と思っていた。それをあからさまに言われ、とっさに立ち上がった。無言で病室から飛び出し、そのまま外にまで走り出た。すぐに寒さで我に返って引き返したものの、母の病室がわからなくなり廊下をうろうろして、守衛さんに迷惑をかけてしまった。呆れられるやら笑われるやらして、結局、母と一緒に寝て一件落着した。

しかし、スリッパのまま外に出たので、毛糸の靴下は雪で濡れてしまった。急いで七輪の火で乾かそうとして火に近づけ過ぎたのか、靴下に穴が開いてしまった。翌朝までに、姉が繕って穴をふさいでくれたのだが、色違いの毛糸しかなかったので、ちぐはぐな目立つ模様が加わった。それを見たおばあさんが、またも「似合うよ」と冷やかした。私は顔を赤らめ、皆に大笑いされてしまった。

別れ際、これが最後になるとでも思ったのか、母は私の頭や顔を何度もなでた。それを見ていたおばあさんが、こんどは「うらやましいねー」と妬み顔をした。私は気恥ずかしさに大いに照れて、またまた笑いを誘った。

私の術前訪問は、ヘマをして、心配させただけだった。それでも、母は顔をほころばせて喜び、遠来をねぎらってくれた。

帰途は、静養しながら次姉宅で待っていた父と合流し、母の様子を父と次姉に報告し、次の日同じ道を父と戻った。ところが、カゼをぶり返した父は肺炎を患った。病院は遠く、往診も頼めない辺地だった。家族の兄2人と姉3人と私の6人がおろおろしているうちに、父は無言のまま逝ってしまった。2月3日、55歳だった。

父の死のことは、手術直後の母にも付き添いの姉にも、あえて何も知らされなかった。叔父(母の弟)が49日の忌明け前に母たちに伝えに行く大役を引き受けてくれた。父が遺してくれたのは、きょうだい同士が絆を強めて生き抜く気構えだけだった。

術後の母は、結局、回復への術なしと判断され、深川の病院へまた戻された。「母の気を紛らわせる」が合言葉になった。母は身軽になることを強く望んだ。長兄は予定を繰り上げて結婚し、付き添いの姉も1回の見合いで病室から嫁いで、母の願いに応えた。

(2023年3月31日発行同人誌『随筆春秋』第59号掲載)

現在は、場所を移して鉄筋コンクリート造となっている。

(北海道大学新聞「THE MAINSTREET」webより)

10. 母の面輪

退職後、私は近くに住む1人暮らしの姉の安否が気になって時々訪問していた。72歳を迎えて間もない時のことだった。80代半ばの姉は、ケアハウスに入居することが決まり、持ち物の整理や処分を始めていた。

訪ねたある日、姉から「母の写真を持っているかい」と聞かれた。昭和の戦争時代、子沢山の末っ子として生まれ育った弟だから、母親の写真を持っていないかもしれないと思ったらしい。私は「1枚持っているよ。葬式用写真を複製したものだけど」と答えた。

「これなのだけど……」と見せられたのは、在りし日の母のスナップ写真だった。もんぺ姿の素顔の写真を見たのは初めてだった。早速、写真を借りて家に帰り、プリンターを使いパソコンに取り込んだ。

パソコンで画面一杯に写真を拡大して、笑顔の母をじっと眺め続けた。

写真の面輪の笑みが一層増したような気がした瞬間、私の心に変化が起こった。記憶の走馬灯が回り始めた。長い間失われていた子ども時代の記憶が少しずつよみがえってきた。そして、巡り巡ってたどり着いた記憶は、60年以上も前にさかのぼっていた。

終戦後間もない昭和22年の晩秋から胃腸の異変に悩まされていた母は、札幌の病院に入院していた。翌年の1月下旬、手術直前になって、末っ子の私と父が面会に行くことになった。陸の孤島の辺地から札幌へ行った。途中から義兄が、カゼでダウンした父と急きょ交代した。

そう言えば、これが最後の別れになるとでも思ったのか、着いた夜、母が一緒にベッドで寝ようと言い出したことや、帰り際、母が私の頭や顔を何度もなでたことも思い出した。時に、私は小学校4年、10歳だった。

核心の部分がよみがえってきた。あの後、カゼをこじらせた父は、急性肺炎で2月にあっという間に死んだ。そして、胃がんだった母も命尽きて7月に逝った。

我に返って気づかされた。写真が、つまり「写真の母の面輪」が、凍結されていた私の記憶を呼び起こしてくれたのだ。遠い昔の、ある一瞬を切り取った写真にすぎないのに。

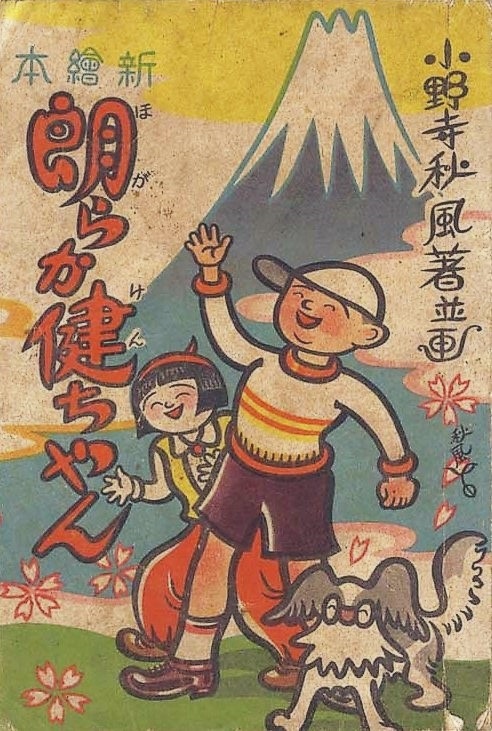

なおも母の写真を眺め続けていると、漫画の本のことが思い浮かんだ。見舞いの帰りに札幌駅の売店で、私が選んで買ってもらった。義兄は母から「土産に本を買ってやって」と託されていた。

写真を眺め続けた次の日の朝だった。「そうだ、『ほがらかけんちゃん』だ!」と叫んだところで目が覚めた。どうやら夢の中で漫画の題名を思い出そうとしていたらしい。せかされる思いでパソコンに向かい、確認の検索を始めた。

無意識のうちに「ほがらか健ちゃん」と打っていた。ヒットして現れたホームページには、書名もピッタリの漫画が現れた。

田中正雄作で、昭和27年6月~29年9月に、光文社発行の月刊漫画雑誌『少年』に連載とあった。だが、見本絵の写真は見覚えがない。それに、連載年は中学~高校時代に相当し、雑誌であることにも違和感がある。私は大きく首を振った。

念のため、検索の文字を変えて「朗らか健ちゃん」と打ってみた。ヒットした。書名もピッタリ。単行本の漫画『朗らか健ちゃん』で小野寺秋風作、文園社、昭和22年10月発行。定価20円。表紙の写真は懐かしい。

瞬間、私は「絶対にこれだ!」との確信で手を打ち、強く握り締めた。

漫画との再会は実に62年ぶりだと思うと、無性にもう一度実物の本を手にしてみたい、読み返してみたいとの思いが強まった。

母に会えるような興奮で、わくわくしながら行動を開始した。子ども向けの図書館に照会すればすぐに見つかると思った。

そうはいかなかった。地域図書館の蔵書検索から始めて、いろいろと検索を進めると、やっと国立国会図書館サーチでヒットした。だがよく見ると、原資料の所蔵機関はアメリカのメリーランド大学で、国立国会図書館(国際子ども図書館)にはその複写のマイクロフィルムによるものしかなく、それも館内限定閲覧だという。

「ワラにもすがる」思いで、広域図書館の支援サービスにメールを送り、専門家の再検索と知恵をお願いしてみた。しかし、裏技を駆使しての調査も結論は同じだった。

頼みの、ホームページの情報に併記されていた所蔵先の「ゴードン・W・プランゲ文庫」でも、劣化のため閲覧不可。「歳月人を待たず」だった。

そして、数年が経過。平成30年11月22日、突然ひらめいた。入浴中だった。

「奇跡は人を待つ。古本オークションだ!」。

風呂場を飛び出し、パソコンのスイッチを入れた。あった。予感は見事に的中した。

情報記載の欄には、「英語の勉強漫画、小野寺秋風『朗らか健ちゃん』個数1、現在の価格5,000円、残り時間1日」などとあった。

私は即座に「入札する」をクリックした。

(2020年3月10日発行公募ガイド小説作品集『傑』収載、一部改稿:他作品と重複する部分短縮)

11. 線路の記憶

平成30年1月中旬、テレビを見ていた時、「山陽新幹線、岡山駅で線路内に小学生が立ち入り、運行ストップ」と字幕が流れた。その瞬間、遠い昔の記憶がよみがえった。

当時の名称で国営鉄道留萠本線の石狩沼田駅でのこと。70年前の昭和23年、戦後間もない欠乏時代、小学校5年の春、私は日曜日ごとに深川町の病院で胃がんの術後を過ごす母の許へ野菜などを届けていた。札沼線の北部はまだ復旧しておらず、バスに乗り、鉄道に乗り換えて行く途中だった。

改札を通り渡線橋を渡り、待機中の深川行列車へ急いだ。空席を見つけ、背負っていたリュックを棚に上げ、一息ついた。その時、子どもの泣き叫ぶ声が外でした。すぐに発車する気配はない。様子が気になり、ホームに降りた。

3、4歳の女の子が大泣きしていた。赤ん坊を背負う若い母親は、背中と目前で泣く2人をなだめながら下を向いていた。困り果てているようだった。そばで駅員が「ダメ、ダメ、拾えん!」と諦めて乗るよう促した。女の子はさらに声高に泣いた。

どうやらホームから客車のステップへ移ろうとしたとき、女の子は持っていた人形を落としたらしい。蒸気機関車の時代、ホームと客車の乗り口との間は大きく離れていて、乗り降りの際、大人でも注意を要した。

ホームからかがみ込んで、連結部分の奥をのぞいてみると、客車下の線路上に人形らしいものが見えた。「なんだ、そこにあるじゃないか」と、ためらいもなくピョンと線路に飛び降りて、車両の下へはって潜った。素早く人形を拾って戻り、「あったよ、ほら」と縁石に乗せた。

すっ飛んできた女の子が拾い上げた。後ろ向きだった駅員が振り向き、血相を変えて駆け寄ってきたのも、同時だった。

急いでホームへはい上がろうと飛び跳ねたが、1人では無理だった。「バカな、ひかれて死ぬぞ」と怒声を浴びせながら、駅員は肩をつかんで強く引っ張り上げてくれた。

驚き顔の母親は、もう泣き声を弱めた女の子の頭を抱きかかえながら、「すいませんでした」と深々と頭を下げた。

既に発車時刻が過ぎていたらしく、走ってきた駅長の大声や車掌の甲高い笛に催促されて野次馬たちは急いで車内に戻った。大急ぎで飛び乗った。

列車は汽笛を鳴らして動き出した。客車の中はざわついて、乗客の視線が私に向いた。「危ないべや」とか、「小さいのに、勇気あったな」など、あれこれと声をかけられた。恥ずかしくなって、人々の目から逃れるように、急いで最後部の車両に移って座った。

「代わりに潜って拾ってやったのに、怒るなんて」と、悔しさがこみ上げてきた。

うつろな目で外の景色を見ていたところ、巡回し始めた車掌に見つかった。発車前の一部始終を最後部の車掌室から見ていたのだ。前に座り込んだ途端、早口の説教が始まった。乗客は耳をそばだてた。

「勝手に余計なことしやがって」「ひかれる寸前だった」などと、まくし立てられた。「ボクは拾ってあげただけです」と言ったが、話はかみ合わなかった。悔しさが募った。さらに「何も悪いことなんか……」と抵抗したい気持ちにもなったが、車掌の語気に負けて、頭を下げて耐えた。車掌は「絶対に線路に降りたらだめなんだ。絶対にだぞ、わかったな」と念を押して腰を上げた。

悔しさで落ち込むなか、終着・深川駅に着いた。乗客は降りてぞろぞろと出口に向かった。改札手前までくると、先に降りて待っていたらしく、あの母親が女の子の手を引いて走り寄ってきた。

母親は「迷惑かけちゃって、ごめんね」と何度も頭を下げた。「お兄ちゃんにお礼は?」と促され、女の子は、はにかみながらペコンと頭を下げた。そして、母親は女の子の持つ素朴な人形を上げて見せ、「私作ったの」と微笑んだ。「お母さんにとっても大切だったんだ。拾ってあげてよかった」と、ほっとした気持ちになった。

病院まで15分ほど歩く間、落ち着こうと、深呼吸を繰り返し続けた。しかし、病院に着き、療養中の母と付き添いの姉に会っても、いつものように言葉が弾まなかった。すぐに見抜かれ、姉から問いただされた。込み上げるものを我慢しながら、事の次第を打ち明けた。たしなめられると覚悟した。

横になり目をつぶって聞いていた母は、少し間を置いて、「みんな、救われたんだね。貴重な体験じゃない? 将来、活かす時がきっとある」と、勇気づけるように言った。姉もうなずいた。私の目から涙がこぼれた。

母は、「うん、うん」と納得したかのように1人でうなずいていた。それから間もなく、母は自ら退院を早めて、自宅療養に切り替えた。

私の目はテレビの画面を追っていたが、頭の中は線路内に立ち入った小学生の心を推し量ろうと懸命になっていた。そして、無事を祈った。間もなく、テレビ画面に「小学生、無事保護」のテロップが流れた。

(2018年10月31日発行文芸誌『さっぽろ市民文芸』第35号掲載。随筆部門「奨励賞(準大賞)」受賞。一部加筆)

飯名碧水 提供

12. 失われた記憶と消えない記憶

昔ときどき兄や姉から話を聞かされ、そのたびに、私の心は入る穴を探していた。自分は何も覚えていないその話はこうである。

自宅で行われた母の葬儀で、僧侶が儀式の終了を伝える妙鉢を鳴らした。シンバルのように大きく鳴らしたあとに擦り合わせて音を長く響かせるものだった。その時、最前列にいた私が口を押さえながらクックッと笑いだした。時が時だけに、皆はギョッとした。さらに異常な行動に走るのをおそれて、私を焼き場に連れて行かなかったのだそうだ。

そして、次の話も加えられる。母が死んだ日、私と同年生まれで、1学年上の小学6年の甥が1人で一家を代表して祖母の弔問にきた。遺体に手を合わせている場に「チチシス」の電報が入った。甥は自転車に飛び乗って、4キロほど離れた同じ村の自宅へもどった。甥の姿が見えなくなるまで見送り続けた私は、涙をポロポロとこぼしたという。

兄姉は、そのちぐはぐさを語り、私を冷やかし、はては涙ぐんでいた。私の行動は、わがきょうだいも、長姉の子たちも、ともに孤児になった時の語り種にされていたのである。

農家の10人きょうだいの末っ子として生まれた私が小学5年生のとき母は死んだ。昭和23年7月、半年以上も胃癌で苦しんだ末の旅立ちだった。同じ日、私の義兄(長姉の夫)も逝った。すでに、私の父は同年2月に、長姉は前年1月に病死していた。

母が死んだ直後から、そんな私を、神か仏が守ってくれたのか咎めたのか、私の脳に異変が生じたのか、記憶から親が消えた。顔さえも思い浮かばない。写真をながめ、努力してみたがダメだった。両親に関する記憶はすべて失われた。

それどころか、親不孝な記憶の拒否も長く続いた。努めても、両親の命日を覚え続けられなかった。毎年、あとになって命日の供養をしなかったことに気づかされるのであった。確かめられて、後悔するありさまだった。

消えない記憶もあった。

「オン アボキャ ベイロシャノウ マカボダラ マニ ハンドマ ジンバラ ハラバリタヤ ウン」

という意味のない語の発音を正確に覚えていた。途中のどの部分からでも続けられた(後期高齢になった今も、である)。

これについては、しばしば出合う真言宗のどの派の葬式や法事でも繰り返し唱えられるので、重要なお経だと気づいた。これが始まると、いつも私は神妙な顔をして、僧侶の読経の流れに加わり、一心に唱えていた。どうしてこれを覚え続け、練習もしないのに言えるのか、不思議だった。消え去らない記憶に、不気味さも感じていた。

これらの不安感を、一度だけ兄や姉に話してみた。同情してくれたが、「精神に異常が起こったのだろう」と、あっさり片づけられた。奇妙な記憶は呆れて笑われるだけと思い込んだ。私はもう誰にも話さなかった。つぶやきに応えてくれたのは道端の草花だった。母の最期に関係しているだろうと察しながら、謎を抱いたまま歳を重ねていた。

学校生活でも、私は問題児だったらしい。通知箋の中で、担任教師がなげいていた。私が破り捨てようとするのを取り上げたという義姉が、何十年もたって、終活の整理で見つけたと渡してくれた。指摘された感情不安定な行動を、私は何も覚えていなかった。

歳月は流れ、私が42歳の時、これらの謎の一部が解きあかされた。父母の33回忌の合同法要が実家で営まれた際に、仏壇前での供養後の法話で、菩提寺の住職が母の最期を皆に語った。

当時、住職は修行中の少年僧だったが、家に帰されてきた母から「安らかに死を迎える方法を教えて」と頼まれた。とまどいながらも勧めたのが、冥土への道の足元を照らす灯火の「光明真言」というお経だった。その唱え役を懸命につとめたのが、まだ10歳の末っ子だったと言い、住職は私を見た。

皆の視線を感じ、私は胸が熱くなった。

その後、解きほぐすように記憶が少しずつ蘇った。だが、甥の見送りや母の葬儀のことは、情景として頭に浮かんでこない。今も心の隅でうずくまったままである。

私が退職した直後、甥から分厚い手紙が届いた。私と彼とは、一緒に孤児になった日から疎遠になっていたが、その時、急に思い立ったのだそうだ。養い親の伯父(父の長兄)のもとで、彼は学校へ通わせてもらえず、人に振り返られる姿で労働の日々を送った。それでも、親代わりはこの人しかいないと自分に言い聞かせて、耐え抜いたという。

みずからを「子供奴隷」と称して綴られた自伝は生々しかった。読み進めながら、私は、涙と鼻水を拭うティッシュを次々と箱から抜き出した。

そして私は、自分の記憶と甥の子供時代のことを交差させて書き残そうと思い立ち、小説もどきに挑戦した。だが、たがいの生い立ちを涙しただけに終わった。

80歳をこえて、ある日ぐうぜん励ましを感じた。ある作家が「恥ずかしくて人に言えないことを書け」、別の作家が「自身の独特な語り口で書けばいい」と説いていた。それを続けざまに読んだのである。

「そうだ、まだ大切に保管してあるはずだ」

私は、収納箱から甥の手紙を探し出し、再び綴る挑戦の気持ちを新たにした。

(2023年9月30日発行同人誌『随筆春秋』第60号掲載。続稿「甥の青春」)

13. 光 明

「オン アボキャ ベイロシャノウ マカボダラ マニ ハンドマ ジンバラ ハラバリタヤ ウン」

これは、繰り返し唱える「光明真言」というお経である。

仏教の葬儀などで、このお経が唱えられ始めると、私は神妙な顔をして、僧侶の読経に唱和する。口の中でぶつぶつ唱える場合もあれば、つぶやき声で唱和することもある。

私が唱えられる唯一の短いお経だ。僧侶の読経の中に連唱が加わると、この家の宗派は真言宗だとわかる。私の家系は先祖代々が高野山真言宗であるが、宗派がいくつかある真言宗であっても、共通の重要なお経らしく、葬儀や法事の時など、どの派でも必ず唱えるので、接する機会が多くなる。だから、当然のことで、自慢するほどのことではない。

不思議なのは、このお経を子どものころから78歳の今日までずっと忘れずにいることと、無意味綴りとも言える語の発音を(最近になってわかったのだが)極めて正確に覚えていること、の2点である。覚えていなければならないことを覚えられなかったり、肝心なことを忘れてしまい痕跡すら思い出せなかったりして、自分には記憶障害があると、確信すらしている「この私が」である。

この呪文のような言葉の発音だけを機械的に覚えていた訳だが、文字でどう書くのかも、意味は何かなども全く知らなかった。正直に言えば、知ろうともしなかった。この状態は、子どものころからずっと同じだ。

ただし、自分には記憶障害があるのではないか、と意識し出した高校生の時には、既にこのお経を暗記していて、途中のどこからでも続けられる、この記憶の特異性について不思議に思う疑問はあった。いつ、どうして、どのようにしてこのお経だけ覚えて、練習したり復習したりもしないのに、なぜ覚え続けられているのか、謎であった。そして、年月はそのままに流れた。

謎が解き明かされる時がきた。私は42歳になっていた。それは、亡き父と母の33回忌の合同法要の時であった。私が10歳の2月に父が、7月に母が相次いで病死した。

死者が都率浄土に迎えられるという「弔い上げ」の諸事が終わり、親類縁者を前に住職の法話が始まった。最初から、いつもの仏法を賛嘆する話ではなかった。

この場でしか語られないであろう住職の回顧談だった。父母の死の当時にまつわる話と直感した私は膝を乗り出して、耳を凝らした。法話にしては長かったが、聞き入る人たちには感に入るもので、むしろ短く感じる内容であった。

話の大要はこうだ。住職が私の実家に初めて訪れたのは、6月の父の月命日であった。そこには、病院から見放され、自宅で胃がんの末期症状に苦しむ母がいた。そして、母から「安らかに最期を迎える方法を教えて」と懇願されたという。

その時、住職は17歳の少年僧。父親の遺志を継ぐために、戦後1年も経っていない春、義務教育終了後すぐに香川県の寺へ出家得度。丸2年の修行から自宅の寺に帰ったばかり。そして、檀家に出向いた最初の日だった。

少年僧は狼狽した。が、「光明真言」を思い付き、これを一心に繰り返し唱えることを母に進言した。とっさに頭に浮かんだのはこれだけで、まさに光明を得たのは自分だった、と述懐して住職は一息ついた。

光明真言の意味の詮索はあまり重要ではないという。梵字で示され、日本語にも漢文にも訳されていない唯一のこの経は、もともと祈りの言葉であり、意味よりもそれを発音すること自体に意義がある。あらゆる災いを取り除く真言は、その真言そのものに力があるからだという。

もだえ苦しむだけの母には、その短いお経を覚え、唱える力はもう残っていなかった。そこで、代唱・伴唱者として選ばれたのが、暗記の容易な年ごろであった小学校5年生、末っ子の私であった。このあたりの状況も、私は何も覚えていない。それから1か月を少し経た夏の暑い日、母は力尽きて逝った。

私には、光明真言が遺された訳だが、実は、過酷にもそれ以前の記憶との交換だった。幸いにも、周りの人々は、無口になり沈み込む私を励まして、支え続けてくれた。

「光明真言」は四国のお遍路では必ず唱え続けられるお経だという。北海道にも、八十八ヶ所霊場がある。第9番札所「五智山弘徳寺」(わが家の菩提寺)に2016年の今も巡礼者が訪れ、もう80代後半になった住職のもとで、あの真言が一心に唱えられているのであろうか。

(2016年10月28日発行文芸誌『さっぽろ市民文芸』第33号掲載。随筆部門「佳作」入選、一部加筆)

14. 恩師からのメッセージ

若い時から隔年実施している中学校の同期会は、ふるさと応援で、故郷の町にある温泉を会場にしている。80歳を超えた昨年も開催できた。調べ事で、会の出席の前に郷土資料館に立ち寄った。何気なくのぞき歩きをしていて、約20年前に閉校したわが小学校の古い資料を並べた一角を見つけた。

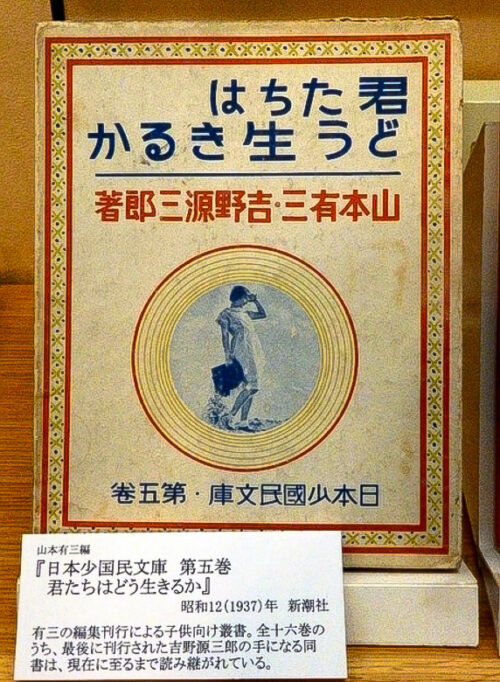

そこで、いま話題の児童文学書『君たちはどう生きるか』の本を見つけ、手に取った。裏表紙にはA先生退職時寄贈と記されていた。先生は私たちの小学5、6年の担任。当時、皆に衝撃を与えた泡氷事故があった。

ふと、その時の勇者B君の顔が浮かんだ。

泡氷事故は、小学校5年生末の2月初旬に起きた。昼休み、校則を守らず、男子仲間が川へ出かけた。校舎のすぐ裏手に、幅20mほどの川があり、極寒の冬は凍った氷の上で遊ぶことができた。水門があり、落差のある滝下の池の一部分は水の流れが強く凍らなかった。水門の下側で遊んでいた数人が、池中央の水と氷との境界目にできた大きな泡氷群に気づいた。危険を忘れて、惹き付けられるように近づいた。

一番前のC君が泡氷に触れた途端、氷が割れ、水中に落ちた。パッと他の者は周囲に散った。とっさに伸ばしたC君の手が水の中から氷の端をつかんだ。氷はバリ、バリと流れに沿って割れた。素早くしがみつき、首を出してもがいた。すぐに引き返したB君が、C君の肩をつかんで一気に引きずり上げた。

2人の重さで氷が大割れしなかったのは、悲劇中の奇跡だった。異常寒波のこの年でなければ、2人が、いや私を含めた数人が、氷の下に消えて当然だった。

この日を境に、A先生の寛容な優しさは、憂いに満ちた神経質な姿に変わった。

6年生の初夏、修学旅行の引率後、担任は転勤してきたD先生に変わり、A先生は体調不良を理由にひっそりと退職した。

同期会の二次会で、B君と2人で話し込んだ。泡氷の一件があった時から70年。しみじみと危機を追憶し合える存命者はもう2人だけになっていた。

資料館で見たA先生の寄贈本のことを話した。本をパラパラとめくり、折り目が強かったページを読んだことを語った。

そこには「人間の悩みと、過ちと、偉大さ」について書かれていた。

私は資料館でのひらめきも話した。教師を辞める心残りで、先生は寄贈本に願いを託したのではなかったか。私たちへの期待は、危機体験から貴重な気づきを得て、それを後の人生に活かしてほしい、と。

B君は残念がった。

「そういうことか。卒業までの期間は残り少なかったけど、A先生の寄贈本に仲間の誰も気づかなかったのはうかつだった」

「そうなんだよ、……」と、私はうなずいた。誰かが気づいて皆に伝え、本を読み、先生の気持ちにまで理解が及んでいたら、あの後、A先生との関係は全く違ったものになっていただろう。

B君はつぶやいた。

「オレたちは幼かった。A先生に、きちんと謝ってもいなかった。とうとう再会ならずだったなぁ」

50歳に近づいたころ、久々にもう一度だけ小学校のクラス会を開こうとなった。隔年実施の中学の同期会は同時に小学の同期会でもあるのだが、小学校のクラス会を切望する人もいたため、十数人で時折開いていた。

小学校は、戦争中の国民学校時代には、複式学級になったほどの小規模校だった。

クラス会には、担任だった先生を招いた。担任は、終戦前後の時期だったため、20歳前後の女性ばかりで、毎年のように替わっていた。クラス会の招きには、何人もが懐かしがって喜んで参加していただいていた。

もう一度だけの要望が出たのは、A先生には一度も参加いただいておらず、忘れがたい泡氷の一件もあり、心残りがあったからだった。A先生囲む会を開催しようとなった。

ところが、幹事役からの電話に、先生は囲む会開催を固辞された。それでも、先生にお会いしたいとの皆の意向を切々と伝えた。

「ごめんなさい、その気になれないの」。一呼吸置いて、先生は受話器を置いた。

先生の気持ちにしこりがまだ残っていると感じた。20歳前の先生が受けた衝撃とその傷心は、私たちの想像を超えるものであったに違いない。この時、後悔の謝罪の話も出た。だが、歳月の経過に皆は時機遅れを悟った。残念な気持ちのままに、最後の小学校のクラス会開催の話は立ち消えになってしまった。

思い出す話は尽きなかった。B君は

「よし、俺も明日、資料館に寄って本に会って帰るよ」

と、感慨深そうにうなずいて腰を上げた。

(2019年10月31日発行文芸誌『さっぽろ市民文芸』第36号掲載。随筆部門「佳作」入選)

15. 先生もひれ伏した「ゆび卵」

小学校6年の遠足のとき、先生から持参してはならない物の注意があり、その中に「ゆで卵」があった。戦後間もない時代。卵は貴重で、ゆで卵を持たせることのできない家庭への配慮だった。

調子者の私は悪ふざけを思い付いた。遠足当日、途中でポケットから白い卵の殻を取り出して、1人にチラッと見せた。ニヤッと笑って、「口にチャック」のサインを送った。案の定、次々と伝わり、先生を除く、みんなに知れ渡った。

弁当のとき、皆が固唾をのむ中、級長の口上で告発は始まった。先生の説教が始まる直前、私は殻の穴に指を入れ、「ゆで卵にあらず、ゆび卵なり」とみんなに見せた。水戸黄門のつもりだった。

一瞬の静まりの後、先生が「ハハー」とひれ伏し、どっと沸いた。笑いすぎて涙が出た。

(2019年10月28日、日刊紙『大分合同新聞』「子どものころの思い出」欄投稿掲載)

16. 無知の後悔が教師人生の教訓に

「単純というか、無知だったなー」と、同職だった友人に酔いを借りて述懐した。傘寿を節目に、これが最後と開いた同期会の時だった。

終戦後の民主教育が叫ばれた時代、中学1年の時のこと。若い女性の先生が1人1人に試験の答案を返しながら、一言ずつ声を掛けていた。私には「職業にキセンはないよね。君ならわかるよね」と言った。「職業に汽船?」とはどういうことかと思いつつ、「あっ、はい」と答えたものの、とんちんかんだった。

辞典を引いて、「貴賤」という言葉を知った。そのころ、父親が火葬場の職員という女の子が同じ組にいて、職業に関連したあだ名が付いていた。私は意味も知らず、みんなの発音をまねて呼んでいた。先生の言葉は、私に悟らせるためのものだったのだ。

無知の後悔は、長い教師人生の教訓として、ずっと心に残った。

後悔の念は67年の歳月を経てもなお脳裏に残っていた。

(2018年6月4日、日刊紙『大分合同新聞』「子どものころの思い出」欄投稿掲載)

17. 甥の青春

人生は浮き沈みの連続だという。晩年になって振り返り、人それぞれに感じ入る過去があるに違いない。私の場合、記憶の中のわが人生と手紙の中の甥の人生とが、いつしか絡みあって想いが深くなる。年少時に数奇な共通点を持ったからだろうか。

太平洋戦争敗戦後、もうすぐ3年になろうとする7月8日だった。家は同じ村内にあり、小学校は別々で、私は5年生、甥は6年生。共に同じ昭和12年の生まれでも、甥が8か月早く生まれたため、叔父の私が甥(私の長姉の子)よりも年下だ。私は10人きょうだいの末っ子、甥は6人きょうだいの長子だった。

共通点とは、その日、ともに親なし子になったことである。私は母(甥の祖母)に、甥は父(私の義兄)に病死された。すでに、私の父(甥の祖父)は同年2月に、甥の母(私の長姉)は前年1月に病死していた。ともに貧乏暮らしに導かれた必然の不運だった。

私の母が死んだ日、甥の父は家で病床に臥しており、甥の弟・妹は遠くの他家に里子に出されていたので、甥が1人で一家を代表して祖母の弔問に来た。遺体に手を合わせている場に、「チチシス」の電報が入ったので、甥は自転車に飛び乗って、約4キロの砂利道を戻ったという。

私と甥にとって、その日が変化の激しい人生を歩み出す道の分岐点となった。私はきょうだいと同居のまま暮らし続けることができたが、孤児になった甥は、亡き父の長兄(甥の父方の一番上の伯父)の家族と一緒に暮らす身となった。この時から、他人同様の関係になり、膝を突き合わせる機会はなくなった。

それから半世紀以上の歳月が流れ、私が68歳になり、現役を退いた時だった。送った退職の挨拶状を読んだ旧知の仲間等からねぎらいの便りが届いた中に分厚い封書が1通混ざっていた。急いで誰からのものかと見ると、差出人は懐かしい甥であった。大人になってから年賀状の交換はしていたが、封書の手紙をもらうのは初めてだった。

封を切ると、びっしりと細かい文字で綴った便箋が入っていた。分量の多さに圧倒されて、最後の1枚を先に見た。ページ番号は17とあった。便箋を持ちかえた途端に開かれたのは6ページ目であった。ふと目を落とした所は、偶然にも、甥の父方の伯父と暮らしが始まった場面だった。そのまま読み進めてしまった。

孤児になった私は、村の市街地にある実家を継いでいた父の長兄の家に引き取られました。父が生きていた時とは様変わりして、伯父はすぐに私に対して「子供奴隷」を始めました。

まず、「学校なんか行かなくてもよい、家の仕事をするのだ」と、毎日、厳しく叱りつけるのです。叔父の表向きの家業は造花店という名の葬儀屋でした。祭壇に飾るお花は、当時、紙を使い手で作るものでした。田舎でしたから、造花店の仕事だけでは、御飯が食べられない時代でしたから、伯父宅も家から離れた所に水田と畑を借りて作付けをしていました。畑といっても山の傾斜面で木が沢山生えており、まるで開拓者でした。晴れた日は畑仕事、雨の日は水田仕事をするのです。人糞を桶に入れて街の中を通り、畑に運びました。

そして、夜は、造花作り、ゴム靴修繕、キセルのラオ入れ、毛皮のなめし作業など、目一杯働かされました。昼間精一杯働いてからの夜なべ仕事ですから居眠りをします。すかさず、伯父から「コラー!」の怒鳴り声が飛び、同時に、デレッキやジュウノウが飛んできました。石炭ストーブでしたから。

伯父はあまり働かない人でした。同じに働いて叱られるのであれば仕方がないと諦めもしますが、ただ酒を飲んで怒鳴るだけですから、私は脅えるばかりで懐かなかったんですね。今も残るドモリになって、声が詰まって、話が思うようにできなくなってしまいました。

当時は、味噌や醬油などは計り売りの時代で、空き瓶を持たされて「酒、買ってこい」と怒鳴られるのです。お金を持っていくのであればよいのですが、ツケですから、「酒、3合下さい」というと、店主さんの対応は「フン」でした。いやでしたね。

小学6年の2学期から中学校の3年まで、年間、数日しか通学しませんでした。学校の先生は「義務教育ですから」と、家に何度も説得に来ましたが、伯父はガンとして受け入れませんでした。中学校は最初、村内1校で出発しましたから、1学年下の叔父さんにはいくらでも出会う機会があったはずです。1度も会ったことがありませんでしたね。私が学校に行っていなかったから当然です。こんなことで、勉強が分かりますか。登校日数不足でも、学校は卒業させてくれたんですね。(この手紙、普通に書けていると思うでしょ。実は、辞書を引き引き、何日もかけ、下書きし清書したものなんです)

証書をもらっただけの中卒後は、伯父の仕打ちは輪をかけてひどくなりました。「メシだけまくらい(食べ)やがって、クソも働かん」と怒鳴られる毎日でした。

そのころだったでしょうか、農家の奉公に行った年もありました。ひと夏働いて2万円だったですね。全部、伯父の酒代と消えました。

当時、家では豚も鶏も飼っていました。エサにするために、近所のザッパ(今は生ゴミですね)集めに回りました。「すみません、ザッパお願いします」と言うと、その家の人もまた「フン」なんです。どれほどバカにされたことか……。大人たちは子供に「親のいない子はああなるんだよ」と指さして言い聞かせるのを、聞かない振りしていましたね。実に悲しかったですね。叱られてばかりですから、ただただ脅えていました。

毎年、12月に入ると、造花売りに農家回りにも出されたんです。手籠に造花を入れて、1軒1軒「造花、買って下さい」です。中学生の頃は恥ずかしかったですね。農家の人は「かわいそうだから買ってやるか」と言うんです。

盆も正月も祭りも、休みなしなんです。ただただ「働け、働け」ですからね。でも、不思議なことに、死ぬ気にはならなかったですね。もらわれ姓も変わった弟や妹とは会えないし、屋根の下で眠れるのはここだけでしたからね。若死にした親の分も生きなきゃ、との思いだけでした。歌が好きで、気ままに歌えるのがただ1つの救いでした。

近所の人たちは「あの家はあのアンチャン(私のこと)の働きで食っているだからなー」と陰口を言っていました。「家を出て働きたい」と言ったら、伯父に「ダメだ」と怒られたのですが、幸いにも電報配達の仕事が舞い込んできました。ところが、これがまた大変につらい仕事だったから、私に口がかかったのでした。近い所は郵便局員が配達し、遠方と夜間の担当を請負で雇い上げてくれたんです。当時、夏は自転車だったのですが、ボロなものでよくチェーンが外れて、手が真っ黒になるんです。冬は歩きでした。

そのころ山奥でダムが建設中で、ダムの事務所には電話がありませんでした。このため、毎晩のように至急電報の配達がありました。市街から18キロのほどの地点に事務所があり、冬は歩きですから駆け足でも3時間ぐらいかかりました。道もない状況ですから途中で眠気がさして雪の中に倒れてハッと目を覚まし、また走ったことも何度かありました。市街に帰ってきたのが夜明けだった日もありました。

臨時の郵便配達も頼まれるようになってからは、電報配達から帰るとすぐ郵便の配達区分け作業もしなければならなくなりました。臨時の配達人ですからね、割が悪い遠方の配達を受け持たされます。郵便物約20キロ(農家の配達には新聞も含まれていました)の郵袋リュックを背負い、黒カバンを下げ出発しますが、郵便局から約10キロの地点から配達が始まるんですよ。冬にはスキーが与えられましたが、奥地にはまともな道なんてありません。歩いていると、行倒れになります。帰局するのは夕方になりますが、すぐ明日の区分け作業があります。臨時配達人の雇いは冬季間だけでした。

弁当はですね、午前3時ごろ自分でご飯を炊いて、アルマイトの弁当箱に入れ、おかずはタクアンだけでした。弁当は凍ってしまいますからこのままでは食べられません。遠方配達の中間の農家さんにお願いして休憩させてもらいます。この家は郵便局で契約していました。薪ストーブの上に凍った弁当箱を乗せ、お湯をいただいてご飯にかけて蒸すんです。ファーとさせてから食べます。 こんな働きをしたお金でも全部、伯父に渡していたんです。

こんな仕方の仕事ではいくら若いからと言っても身体を壊してしまうと、やはり同じ村で農業をしていた別の伯父(父の次兄)が見兼ねて郵便局に交渉してくれました。「辞めさせる」と言うと、郵便局側も代わる人がいませんから折れて、冬季間はこの伯父宅にお世話になりながら配達の仕事を続けることになりました。市街地出発の集配人が2人分の郵便物を伯父宅まで背負ってきてくれ、ここから奥の方面の配達を私がするように変わったのです。

そうして、私も20歳を過ぎました。定職にも就かず伯父家の犠牲になることはないと、助言し励ましてくれる人が何人もいました。それでも、子供のころから親がお世話になり、自分も引き取ってもらった恩があると思い、夏は農家の出面取り、冬は臨時郵便配達をして働き、伯父家にお金を入れていました。

手紙の6枚目から書かれていた甥の11歳から20歳過ぎまでの様子は、ちょうど11枚目の便箋でひと区切りがついた。改めて、1ページから全17枚を読み通した。「前略」で始まり、ごぶさたの詫びや退職をねぎらう言葉を書いた後、甥が自分の記憶をたどり、小学校入学ごろから現在(17年前、甥が69歳の時点)までの自分史を綴ったものであった。

当時は夫婦共通の趣味で地域の混成合唱団に所属し、家でも一緒に練習し、文化祭等の出演と高齢者施設の慰問に励んでいる、と結ばれていた。そういえば、まだ若いころ、甥が村々の祭りの「のど自慢大会」に出て、男の人生哀歌を熱唱している、と風の便りで聞いたことがあった。

私は、忍耐強く懸命に生き抜いた苦難の甥の人生を思い浮かべ、とめどもなく溢れる涙を何度もぬぐいながら読んだ。そして、自分では人並以上に苦労や努力をしたつもりだったが、甥の過ごした日々に比べると、足元にも及ばない軽微なものであったと気づかされた。同じ分岐点に立ってからの私自身の青春を振り返ってみて、あえて書き示すほどの事柄は何もないように思えて、ぐずぐずしていて返事も出さず仕舞いだった。今になって思い返せば、退職時の私の心境を察し、エールとして贈ってくれた自伝だったに違いない。

時は流れて、私は随筆や小説もどきを書き始めていた。いつか、甥と私の人生を交差させながら何か書こうと空想したことがあった。それもやはり書けないままになっていた。最近になって、随筆「失われた記憶と消えない記憶」(付記)を書いたとき、その想いが急に浮上してきた。私はパソコンに向かい、以前と同じ場面を再現してみるつもりで、6枚目から甥の手紙を転記し始めた。改めて、1字1句を綴る文字自体に苦労のあとがしのばれた。

(付記)2023年5月23日寄稿、2023年9月30日発行同人誌『随筆春秋』第60号掲載。

(2023年5月30日、個人仮想作品集『無意根山を望む窓』収録)

18. 同期友へのおもてなし

画像は、以下よりお借りしました。|豊橋市民俗資料収蔵室本棟(旧多米小学校本校舎)内部 展示室(旧教室)

50代に入ってから隔年開催してきた1泊2日の中学校の同期会は、回を追うごとにふるさと応援で、故郷の町にある温泉を会場にするようになっていた。傘寿を過ぎてからもできる限りやろうと、80歳になった年も開催した。しかし、世界を襲った新型コロナ禍に見舞われ、思わぬ形で次の開催は中止となり、結局、うやむやになってそれっきりになってしまった。

満80歳の開催時には、一応の節目の意識を持ち、各自が行う近況報告も個々が昔にさかのぼって念入りに話したので、それなりにけじめを付けた会合となった。特にM君は、最後になると事態を予知したかのように、「この際……」と前置きして丁寧に自分の人生を語った。

以前から私には、M君に聞いてみたいと思いながらも、古傷に触れ失礼になるとか、些細なことを覚えていて失笑を買うなどと思い、言い出せないでいたことがあった。

それは、65年も前、中学校卒業年の3月のことだった。全授業が終わり、卒業式までの行事の中に「村議会場の見学会」が組み込まれていた。村議会場の議員席に座り、議会の雰囲気を味わい、説明を受けるというものであった。議会場に行ってみると、参加し説明を受ける生徒席にいるはずのM君が、招待し説明をする役場職員席にいた。すでに村役場に就職が決まりっていた彼は、3月のうちから仮勤務に入っていたのだった。

私が(さすがM君、一歩先んじている……)と感心したのは、束の間だった。見学会が始まると、こともあろうに、同級生の私たちに頭を下げて「いらっしゃいませ」と言いながら、M君がお茶を配り始めた。これを見て、生徒席は少しざわついた。男子はニャニャして乗り出して見詰め、女子は身の置き場がないというように、「いやだー」と手を取り合った。みんなは自分のこととして、恥ずかしさを感じたのである。M君は、緊張気味になると出る、頭を小刻みに左右に震わせる癖をしながら、手も震わせて配っていたので、私は(就職のお披露目にしては、ちょっと気の毒だなー)と思った。

言葉で表現すれば、それだけのことで、取るに足らないことだったが、なぜか私の頭の隅に残り続けた出来事だった。機会があればこの時の心境をM君に聞いてみたいと思っていたのであった。

また、同期会の宴会で、M君は他人と酒類を酌み交わすことがなかった。勧められると、「それじゃー、ウーロン茶をもらおうか」と言うのが常だった。酒類を飲まないのは、体質ではない他の理由があるように思えてならなかったが、それも気軽に聞き出せない空気を感じていた。もしかすると、このこともさらに関係しているのではないかと、妙に意識していた。

M君は、体格は小柄ながら、あらゆる面で優れていた。成績が優秀で、性格的に芯がある上に温厚な人柄はみんなを惹きつけ、小学校が一緒だった仲間は「マー君」と親しみを込めて愛称で呼び、何かと頼りにしていた。先生方からも1目置かれる存在で、学級委員や生徒会長などに選ばれ、期待に応えて活躍もした。同期の模範生であった。

だれからも将来を嘱望され、進学するものと思われていたが、就職の道を歩まざるを得なかった。中学校に入学したのが1950年4月だったから、国全体もそうであり、ほとんどが農家である山村であればなおさらのことで、敗戦からの復興も始まったばかりの時期だった。どこの家庭もやはり貧しかった。100人を超える同期生の中で高校に進学したのはごく少数だった。

M君の家庭も農業で、中学校から一緒になった私にも、私と同様に恵まれていないことは想像できた。もう珍しいことだったが、時たま、小学校入学前の弟を連れて登校してきていた。許容されるにしても、学校までの距離、学校での滞在時間、授業時の気遣い、……。M君も弟も、その時の心労は想像に難くない。家庭の事情はわからなかったが、彼の親のことであるから、よほどのことがあったからこそ、弟を連れてでも登校させたのであろう。

農作業の人手不足が原因だとすれば、普通は、中学生の当人が学校を休んで家業を手伝うことになる。それならば、当時は珍しいことではなかった。そう思ってみれば、M君の向学心は並外れたものだったのであろう。それだけに、高校進学の断念は殊の外悔しい思いをしたに違いない。

ところが、農業に就くと言っていたM君は村の中枢を担う村役場の吏員に採用された。小さな村だから、たまたまの募集だったと思われる。これを知った中学校の教頭先生が、この逸材を埋もれさせてはならないと、本人はもとより親や村長を熱心に説得したらしい。本人はうれしい話でぜひと思った。親は社会勉強になるからと理解を示した。村長も将来は村を背負ってくれると期待して特別配慮で採用を決めた。そんなことで、とんとん拍子で決まったに違いない。みんなはすごいとも、さすがとも思って祝福した。

ご馳走を味わいながらスピーチを聞く場であったが、M君の順番になり、聞けないでいたことに話が及ぶと予感した私は、刺身に出しかけた箸を引っ込めて置き、身を乗り出した。

やはりM君は語った。関係分の内容を要約すると、同級生に見詰められながらみんなにお茶を配る恥ずかしさに加え、言い知れないみじめさが込み上げてきて、何とか配り終えた後、トイレに駆け込んで一気に泣いた。泣いたら、緊張が抜けていった。その後は、水で顔を洗い気持ちを落ち着かせ、冷静さを取り戻し、その場を何とか切り抜けたという。

来客への大切なおもてなしではあったが、恥ずかしさとみじめさとを伴う「お茶出し」の仕事は、男女の区別なく、役場の吏員は給仕係から始まるのだから当然のことだったし、晴れの初仕事の場でもあった。

ひょっとしたら、この場でのお茶配りの出番は、あえて配慮してくれたデビューだったかもしれない。親交をもった同期生みんなへ、お礼のおもてなしの場を早々に設けてもらえるなんて、何と幸運に恵まれたことだろう。そう思えば、泣いた自分が幼かった。もしあの「恥ずかしさの屈辱感」を経験しないで4月1日の入庁式を迎えていたら、その後の人生は、無難に仕事をこなしながら平凡な村役人の生活を過ごし、満足していただろうと、M君は述懐した。

その時は、まだ生徒気分のままで、同級生の前だったから、男としてプライドが傷つき、ただただ屈辱感を味わった。だが、未熟なわが身を考えれば、同じ立場の他の人も同様に、1度は経なければならない通過点を思わぬ形で通っただけだったと、後で悟ったそうだ。(素直に感謝しなければならない)と、わが身に言い聞かせたという。

ただ、やり場のない悔しさはどうしても残った。この時に味わった特別な恥ずかしさを、泣いた弱い自分を、笑ってみんなに語れるような人生を切り開いていく、と心に固く誓った。うまく表現できないが、それは自分の青臭い自尊心だった。その青春の悔しさの涙が、その後の人生における前向きな奮起の原点になったのは確かだった、と打ち明けた。

小さな決意だったが、飲酒・喫煙をしないと決心したのもこの時で、しばしば誘われた「ひと口だけでも」の言葉も何とかかわして、自分との約束を守り通せたのが自信につながった、と照れ臭そうに笑った。

私自身はといえば、小学校高学年の時、両親に死なれたことや農作業の手伝いもろくにできないほど病弱であった関係で、農業の道は選ばず、中学校を卒業した後、他の地で生き抜くように導かれた。故郷から這い出るような心境で試練を経ながらも、家から離れた地で寮生活を送りながら高校と大学に通い、何とか職を得て人並の生活を送れるようになっていた。

この間、故郷でのM君の活躍ぶりは折に触れて聞いていた。何年かして、役場から戸籍を取り寄せた際には、すぐにM君の手書きと判別できる書類を手にしたことがあった。頑張っている様子に懐かしく思い、うれしかった。

努力する人には、それに応うじたチャンスも与えられる。だいぶ後だったか、新聞にM君のことが載った。定時制高校生の生活体験発表の全国大会で優秀賞を得た話題だった。勉学と仕事とを両立させ優秀な成績で卒業した、とあった。ものすごい努力の結果だと感嘆した。

また、M君には、さらに大きな転機があったものと想像され、通信教育で大学も卒業し、後に北海道庁に移り、教育行政の部署で、中学校時代の恩師の上司になったと、恩師自らから笑い話的に聞かされたこともあった。恩師は「努力が報われて、本当によかった」と喜んでいた。チャンスを生かして努力した結果、大きく羽ばたき、異色の出世を遂げた理由の一端をかいまみた気がした。

多種多様な理解や応援を得ての結果であろうが、こうした断片的に伝わってきたM君の活躍を知るたびに、私の脳裏には、中学校卒業時の「お茶出し」の姿がなぜか交差し、プラスに転化させたであろう彼の努力と人物像を想い描いてみたのだった。

M君が付け加えて語ったことによると、忍耐や努力もしたが、迷い、信念が揺らいだ試練も少なくなかったそうだ。ある時、偶然に出会った人と話し込んだのを機に、信仰の道に入り迷いが吹っ切れ、信念の後押しを得た。運命的な縁でその宗教とつながり、生きがいを見つけた。傘寿を迎えても、その生きがいを持ち続け、日々、人々の幸せのために役立つ機会が与えられ、充実した生活を送れていることは何よりも感謝なことである。と結んだ。

私は(やはりそうだったか……)と納得した。80歳になって聞いたM君の回顧談によって、私の心に不思議な印象としてずっとくすぶり続けてきた想いが、心地よく消え去る時を迎えたと思った。頭を2度縦に振って、置いた箸を持ち直し、再び刺身に手を伸ばした。

(2023年6月1日、個人仮想作品集『無意根山を望む窓』収録)