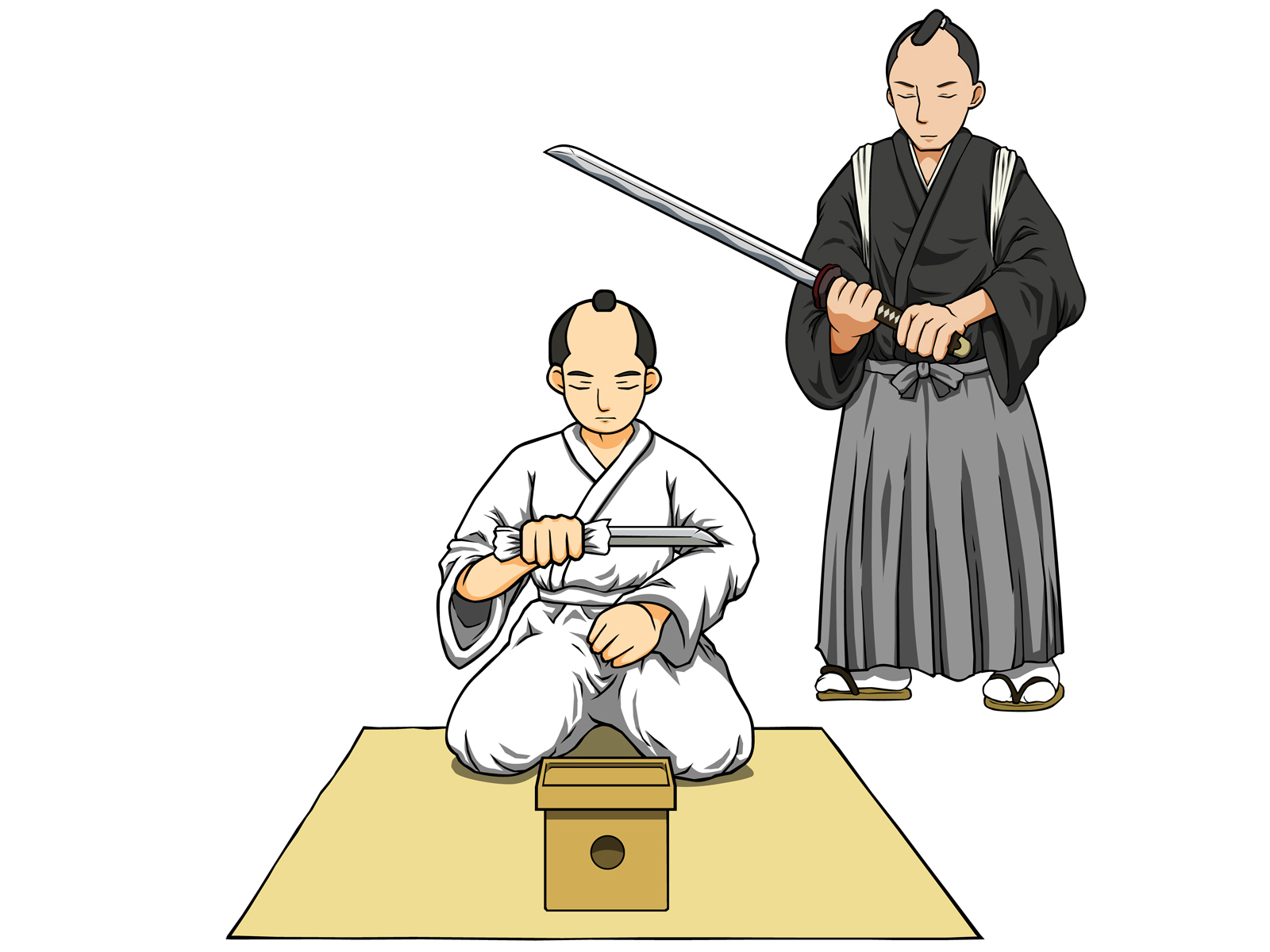

赤穂浪士 堀部弥兵衛のを介錯をする(首を落とす)米良市右衛門(近藤健の先祖)

「米良家の歴史を書き終えて」

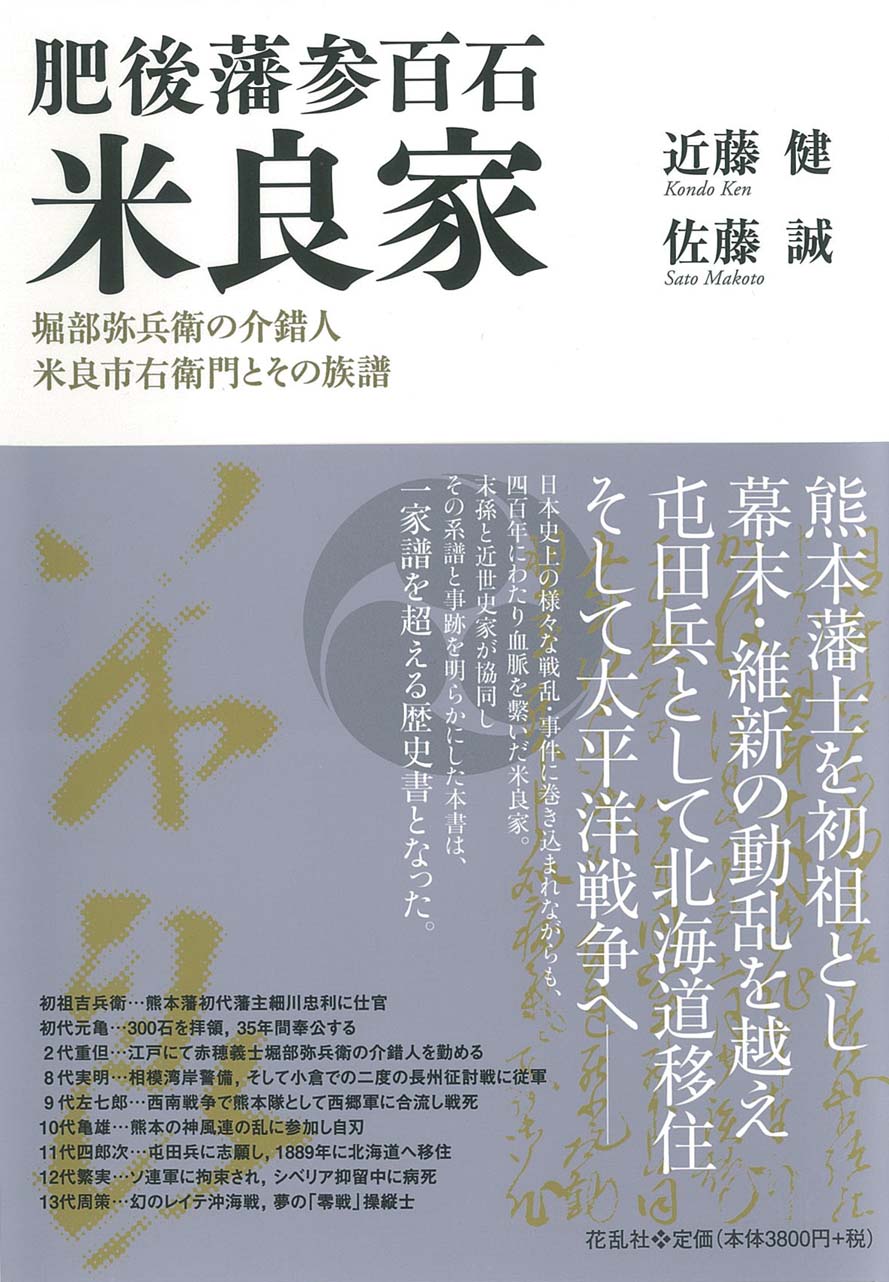

~『肥後藩参百石 米良家』を発刊して ~

(一)

私が敬愛する作家に佐藤愛子先生がいる。

年に二度、所属している同人誌仲間と世田谷のご自宅を訪ね、直接文章指導を受けてきた。二年前(二〇一一年)に東京を離れてからは、しばらくご無沙汰をしていたが、この五月(二〇一三年)にたまたまご自宅を訪ねる機会があり、近作のエッセイに対する微細に入る講評をいただいた。先生とは平成十七年(二〇〇五)からのお付き合いなので、もう八年になる。

この佐藤愛子先生の代表作に『血脈』がある。平成十二年に第四十八回菊池寛賞を受賞したこの作品、先生が六十五歳で書き始め、十二年の歳月をかけて完成させたものである。先生は今年、九十歳になる。

この作品は、「佐藤家の荒ぶる血」を鎮めた渾身の大作である。その「あとがき」が飛びぬけて秀逸である。長い引用になるが、ご紹介する。

「……遠藤周作さんが『深い河』だったか『死海のほとり』だったかおぼろなのだが、とにかく大作を外国の街のどこかのホテルで書き上げた時のこと。最後の一行を書くとペンを置いて机を離れ、窓辺へ行って夜更けの街を見下ろして感慨に浸ったという記述を何かで読んだことがある。その時、私は彼の胸のうちに作者のほかには誰にもわからない充足感、虚脱感、解放感のようなものが湧き出てきたであろうことを想い、作家の至福とはまさにこういう時であろうと羨ましく思ったのだった。

しかしこの私は『血脈』の最後を書き上げると、アホウのようになって暫く庭を眺めているうちに何ヵ月か前に北海道から送られてきたジャガ薯から芽が出ていたことを思い出し、前から気になっていたそれを何とかせねば、と立ち上がってコロッケを作った。コロッケ十五個で、芽の出た薯は完全に処理出来た。『血脈』を十二年かけて書き上げた緊張と疲れはコロッケを作ったことで拭い去られたのであった」

佐藤先生の人となりを見事に表した一文である。私はこの作品を読み終えたとき、その内容の圧倒的な重さに、目も眩むばかりの疲労を覚えた。同時に、言葉にならない深い感銘に打たれ、痺れた身体をしばらく動かせなかった。

先生はこの三四〇〇枚、一八〇〇ページの大作を、わずか四ページたらずの「あとがき」で見事に昇華させたのである。

何年か前にご自宅を訪ねた折、思い切ってそのことをお話したことがある。普段なら快活にお笑いになる先生が、言葉少なにニヤリとされた。その笑顔は、私には特別なもののように思えた。だがその直後にご自宅の電話が鳴ったので、この件はそれでお仕舞いになってしまった。

今回、『肥後藩参百石 米良家』の共著者の佐藤誠氏から、本書を書き終えた感想を書いてみませんか、というお誘いがあった。さて、何を糸口に書き始めようかと思いながら、手にしたのが『血脈』だった。そして、久しぶりに「あとがき」を再読したのだった。

その翌日、にわかに信じ難いことが起こった。数日前に拙作を贈呈していた佐藤愛子先生から、お礼の葉書が舞い込んだのだ。現在、「晩鐘」(昨年二月から文芸誌『オール読物』に連載中の小説)の追い込みにかかっており、本書をまだ読んでいないとしながら、本を手にした感想が簡潔に記されていた。

「……ずっしりと手応えのある重みに、初祖吉兵衛氏以降の歴史の重みを感じました」

佐藤先生は、お世辞を言う人ではない。いいものはいい、悪いものは悪いとはっきりと仰られる。お忙しい中、拙作をパラパラとめくった正直な感想をいただけただけで私は恐縮し、大汗をかいた。それだけで十分に嬉しかった。葉書には続きがあった。

「八年ものご努力の成果、おめでとうございます。『血脈』を書き上げた時の虚脱感を思い出しました。あの時と同じ感慨に浸っておられることでしょう」

と結ばれていた。私は得も言えぬ温かな感情が湧き出してきて、しばらくその温もりに包まれていたのだった。

本書を書き終えたとき、こんな私ですら言葉にできない達成感に満たされた。走り出して、海に向かって大声で叫びたい衝動に駆られた。満足感と疲労が渾然一体となる中、漠然と赤穂義士に思いを巡らせていた。

主君浅野内匠頭の仇を討ち、本懐を遂げた四十七士の達成感は、いかばかりのものだったか。おそらく噴出した脳内モルヒネがそれぞれの頭の中に充満し、その激しい高揚が疲労感を圧倒的に凌駕していただろう。そして一刻も早く殿の墓前に馳せ参じ、腹を掻き切って死んでしまいたい、そんな激烈な達成感だったはずだ。

広い北海道とはいえ、札幌には海もなく、気兼ねなく叫ぶことのできる場所も近所にはない。豪快に祝杯を挙げる相手もいなかった。

そこで私は、近頃めっきり見なくなった韓国垢すりの店を、苦心の末ネットで探し出し出かけた。中から出てきた女性は、昭和時代のようなパーマ頭の韓国のオバサンだった。そのオバサンにお願いし、背中の皮がめくれるほど激しく背中を擦ってもらった。ひどい肩こりで、肩から背中、腰にかけてカブトムシのようにガチガチになっていたのだ。下手なマッサージより、垢すりの方が肩こりに効くことを知っていた。

たどたどしい日本語のオバサンに背中を擦ってもらいながら、もしかして身の置き場のない私のこの思いは、達成感や虚脱感、解放感などからくるものではなく、単にこのひどい肩こりが原因ではないのか。髪を振り乱す韓国のオバサンの手により、私のやるせない気持ちはにわかに発散されていった。まさに一皮剥けたといった清々しい気分で、店を後にしたのだった。

😳 電子音声朗読(←CLICK!)

(二)

拙著『肥後藩参百石 米良家』は、私の祖母(母方)の家系を四百年にわたって遡って調べ上げたものである。祖母の家系は米良家といい、熊本藩の下級士族であった。

初祖米良吉兵衛は初代熊本藩主細川忠利の代に召し出される。初代元亀(一般的呼称は「もとひさ」)の時にたびたび加増され、三百石の知行を拝領する。二代実専(同「さねたか」。通称は勘助)が参勤交代のお供で上京した折、赤穂事件に遭遇し、堀部弥兵衛の介錯を命ぜられる。三代実高(同「さねたか」)、四代勘兵衛を経、五代茂十郎(同「もじゅうろう」)のときに知行返上(召し上げ)という大事件が起こる。「不本心様子につき」と記され、原因は詳らかではない。

六代実俊(同「さねとし」)は、隠居の勘兵衛に与えられていた知行、五人扶持を一五〇石にまで回復させる。七代亀之進を経て八代実明(同「さねあき」)の代は幕末の動乱期である。ペリーの来航を受け、相模湾の警備、二度の長州征討への従軍。その後京都へ出兵した折、徳川幕府の終焉となる大政奉還に遭遇する。実明の家督を相続した弟九代左七郎は西南戦争で戦死。その前年に左七郎から家督を譲られていた実明の長男十代亀雄は、熊本で起こった神風連の乱で自刃している。

十一代四郎次は、亀雄の弟で屯田兵に志願し渡道し、札幌の篠路兵村に入植している。この四郎次が、私の曾祖父に当たる。十二代繁実は太平洋戦争でシベリア抑留死。その弟である十三代周策は、海軍に志願するもほどなく終戦を迎え、命を拾って帰還する。周策は今年八十九歳、米良家現当主で、私の祖母の弟、つまり大叔父に当たる。

また、吉兵衛を初祖としたのは、初代元亀との間にグレーゾーンがあったためである。代数の表記は、米良家が熊本藩庁へ提出している先祖の由緒書き、いわゆる「先祖附」の代数表記に倣った。周策には米良家の名を継ぐ男子の曾孫までいるので、米良家は初祖を含めて十七代の家系となる。以上が、本書のあらましである。

本書は赤穂事件で堀部弥兵衛の介錯人を務めた家系が、その後どのような変遷をたどって今日に至ったかを謳いにしている。

私はこの本が、きちんとした形となって世間に出回ることを想定していなかった。大名家ならまだしも、たかだか三百石の一家系の話に誰が興味を示すか。そんなものを読んで何が面白い、という思いがあった。せいぜい親戚やごく親しい友人に配る程度の、同人誌に毛が生えたような雑誌のイメージしか持っていなかった。

ところが福岡地方史研究会会長で福本日南研究家の石瀧豊美氏を通じて、福岡の出版社(花乱社)とご縁が結ばれた。拙作(原稿)を一読された花乱社編集長の別府大悟氏から、出版の話が持ちかけられた。私は前述の理由から一旦はお断りしたのだが、別府氏の強い熱意に背を押された。何度かのメールのやり取りの最後に、次のような言葉をもらった。

「(略)『米良家の歴史』の文章には、抑えた筆致の中に何かただならぬ切迫の気配が感じられます。だからこそ、どのような本に仕上がるのか、私自身が手掛けたいと願ってきました。あからさまに申し上げれば、原稿を印刷物=本にするだけなら、そこそこの印刷所ならできることですし、多少経験のある編集者が関われば、もう少し体裁のよいものができるはずですが、近藤さんの文章の息遣いまで聴き取りつつ、隅々にまで神経を配った一冊の『本』として仕上げられる編集者は、おそらくそれほど多くはないと信じます。(略)月並みですが、最後は『ご縁』があるかどうかだと思います」

こんな思いを伝えられて、断る理由がどこにあろう。かくして、東京、室蘭(二〇一三年三月から札幌)、福岡を結ぶ、まさに日本を縦断する連繋作業が始まった。

福岡から北海道の私のもとへ送られてくるゲラは、東京の佐藤誠氏を経由して再び福岡に戻される。これをワンクールとして、一年三か月の校閲作業の中で、全体を通して六回の校閲が行われた。ただ、本書の全体像がゲラとなって姿を現すまでに半年以上を要し、それまでは部分ごとにゲラが送られてきた。第六校の原稿を送り終え、ホッとしたのもつかの間、印刷所から出版社に上がってきたゲラ(「念校」)の最終確認が待っていた。

この校閲作業の中、熊本の史家眞藤國雄氏から米良家に関する新たな史料が何度かもたらされた。ご先祖様から盛り込むように仕向けていると感じ、校閲原稿を出し終えた後、追いかけるようにメールで送った原稿もあった。最終校にもそんな滑り込みがあった。動き始めた電車のドアを無理やりこじ開け、飛び乗るようなきわどい作業だった。出版社には迷惑なことだろうが、嫌な顔ひとつせず快く引き受けてくれたことに心から感謝した。実際に大変だったのは、編集長を陰で支えるスタッフの宇野道子さんだったのかもしれない。

エッセイの校閲・校正作業は、これまでに幾度となく経験している。だが、ノンフィクション、しかも歴史物の校閲・校正は初めてだった。想像以上の作業だった。作業の途中、こんなことはもう二度とゴメンだと思った。ぬかるんだ田んぼの中で、百メートルの徒競走を全力で行うようなもので、体力、気力、精神力のすべてを消耗した。ただ、正誤表だけは入れたくない、後世に悔恨を残したくない、そんな思いで作業に臨んだ。それがご先祖様への礼儀だろうと考えていた。

直系でもない私が、なぜこれほどまでに米良家の歴史を追いかけるのだろう。そんな思いが時折頭を掠めた。だが、いつしか、この私が「ご先祖様のご指名」を受けたのだと思うようになっていた。そう考えなければ説明がつかなかった。古文書の行間から漏れてくる声にならない声に耳を傾け、一人ひとりに光を当ててやる、そんな一念が私を突き動かしていた。

😳 電子音声朗読(←CLICK!)

(三)

校閲開始当初は、本文中の元号表記に対する西暦併記の配分のチェックが煩雑だった。南北朝時代の元号表記にも苦慮した。文中での参考文献の引用方法の統一や、史料、写真などを本文のどに位置に挿入するか、それらのキャプション(説明文)の表現の仕方など、初めての作業に戸惑った。また、史料編へ掲載する史料や絵図などを所有する団体や個人への転載許可願いの発送など、煩雑で時間のかかる作業を同時進行で行った。

細かい表現では、「御目付」と「御目附」、「時」と「とき」、「頃」と「ころ」などの、いわゆる「表記の揺れ」の訂正が続く。「勤皇」なのか「勤王」か。「太宰」と「大宰」の区別、「連隊」は「聯隊」とすべきだなど、多岐にわたる表記の揺れを補正し、それが一転、二転し、そして三転した。文中の表記で、当初「知らず識らずの内に」としていたものが、表現が硬いので「知らず知らずのうちに」に訂正を促され、結局「知らずしらずのうちに」に落ち着いた。そんな微細な調整が次から次へと現れ、ゴールの見えない果てのない作業が延々と続いた。

また、「一〇〇石」は「百石」、「百五十石」は「一五〇石」へ訂正。「明治二二年」は「明治二十二年」に、「十五番地」ではなく「一五番地」など、数詞の処理が各所にあった。中でも最も大変だったのが、漢字の問題だった。

本書は、歴史編と史料編の二部構成からなり、歴史編は私が、史料編は佐藤誠氏が担当している。どこまでを新漢字で表現するか、という問題があった。やがてそれは旧漢字(正字)をどこまで許容するかという問題に変わった。

当初我々は、せめて史料編だけは原文に忠実でありたいと考えていた。だが、史料の中でも新漢字と旧漢字の混在があった。さらに俗字や異体字、崩し字などが散見された。たとえば人名では「龜雄」と「亀雄」、「齋藤」と「斎藤」、地名では「小國」と「小国」などの混在である。そのまま忠実に表現すると、誤植ではないかとの疑念を読者に与えかねない。かといって旧漢字のすべてを新漢字で表記するのにも大きな抵抗があった。たとえば「淨體院」を「浄体院」、「瑞嶽院」を「瑞岳院」としては、まったく別物のイメージになってしまう。

編集長とのやり取りの中で、せめて史料編の人名と地名だけは旧漢字のままにしたいという妥協案で進めたが、最終校正の段階ですべて新漢字に置き換えた。読者を置き去りにはできない、という思いが強くはたらいた。ルビを多用したのもそんな考えからである。ただ、現存者の表記だけは旧漢字などを許容した。「眞藤國雄」氏や「石瀧」氏、「髙久」氏などだ。また、旧漢字が一般的に使用されている「坂本龍馬」、「文藝春秋」、「萬昌院」などは、そのままとした。表記の揺れの修正、旧漢字と新漢字のせめぎ合いのほかに、もう一つ、「行送り」の問題があった。

会話文の頭にくる起しのかぎ(「)は、行頭から始まるものと思っていたし、またそう習ってきた(見かけ上半角空いて見える)。しかし、これは活版印刷時代の踏襲で、現在のコンピューターの組み版では、行の頭に一文字空きを入れて起しのかぎ(「)を置くように自動的に制御されているというのだ。文春文庫など、いまだに活版印刷時代の「見かけ」を踏襲している出版社もあるが、今では行頭に一文字空きを入れるのが一般的だという。

これにはさすがの私も混乱した。無理にお願いし、起しのかぎ(「)を半角空きの行頭始まりにしてもらっていたが、こちらも二転、三転を経、現代の常識に従うことで納得し、編集長に一任した。

「行送り」ではもう一つ、史料編での「欠字(闕字)」、「平出」の問題に直面した。欠字とは「文章中に、天皇・貴人の名などを書く時、敬意を表すため、そのすぐ上を一字か二字分あけて書くこと」。平出は、「文中に高貴な人の名や称号を書く時、敬意を表すため、行を改めて前の行と同じ高さにその文字を書くこと」とある(いずれも『広辞苑』)。

「欠字」、「平出」をそのまま表現すると、文中の文字が突然欠落したように見え、また、文の途中での唐突な改行があったりし、読者に「何だ、これは」という印象を与えかねない。見た目の体裁を整えたくなるところである。だが、実はそこに日本人の「畏敬の念」や「奥ゆかしさ」という独特の感情が隠されている。

「欠字、平出は敬意を表す当時の我が国のしきたりなのです。逆に『どうしてそうなっているのか』と見た人が疑問に思ってくれることが大切なのだと私は考えます」

凡例で断ってベタ組みにする方法もあったが、佐藤誠氏の歴史に向き合う真摯な姿勢を尊重し、本書では「欠字」、「平出」は原文のままの表記とした。

さらに、最後まで苦慮したのが個人情報の問題だった。現代の米良家の人々の誕生日や住居表示への配慮。また、家族関係をどこまで具体的に表現するか。このデリケートな問題に思い悩む日々が続いた。現実をできるだけ正確に伝えたいという使命にも似た思いと、個人情報、プライバシーへの配慮の鬩ぎあいである。

かくして初祖を含めた十七代、三六四ページ(前付を含めた総ページ数)にわたる本書は完成した。四百字詰原稿用紙に換算すると、単純計算で八〇〇枚ほどになる。史料の蒐集や現地調査を含めると、八年の歳月を費やしたことになる。

私は平成七年(一九九五)から一年間、通信教育で校正の勉強をしたことがある。三十五歳のことなのだが、今回このときの勉強が大いに役に立った。

(四)

この校閲・校正作業の中で、何度、本文を読み返したことだろう。私も佐藤誠氏もサラリーマン生活のかたわらの作業である。当初の仕上がり予定が平成二十四年秋で、実際に本書が刷り上がったのは、翌年の六月である。九か月近くもオーバーしたことになる。

「……一年三か月かかった。久し振りに、感慨無量」

編集長の別府氏がブログの中でつぶやいていた。

後日、別府氏が作成したプレス向けの文章を目にし、深い感謝の思いを新たにした。

「(略)資料蒐集や現地調査、執筆に八年をかけた本書は、まずは、九州・熊本を出自とし変転を経た後に北海道を居住の地とする一家系の話ではありますが、それぞれがどのような時代に生きたのかが明らかにされる追跡過程に立ち会う時、『歴史』が生き生きと捉え返される想いを持ちます。それは何より、四百年間の血筋をつなごうとする子孫の――類例のないほどの、と申し上げたい――情熱がもたらすものであり、こうした営為こそが『歴史』をさらに豊かにしていく基礎となるのではないかと考え、一家譜を超えた歴史書として広く世に問おうとする次第です」

本書は、熊本の眞藤國雄氏と東京の佐藤誠氏と私の合作である。眞藤氏から産地直送ともいえる素材の提供を受け、それを佐藤氏が素材の味を損なうことなく調理(翻刻と現代語訳)した。私はそれを盛りつけたに過ぎない。他人の褌で相撲を取ったような、そんな思いが私の胸の片隅にずっと貼り付いていた。実際、二人のすぐれた史家と編集者の伴走なしに、本書は成立し得なかった。別府氏の一文は、私のわだかまりを台風一過のごとく払拭してくれた。

だが、本書には一つの大きな欠点がある。四百年に及ぶ家系の歴史を時系列に沿って下ってくる中で、現代に近づくほど内容が充実してくるのだ。親類の幾人かの年配者が、その親や祖父母から聞いた話として語る内容が資料を裏付け、より鮮明になってくる。辛く厳しい体験が、リアリティーを伴ってくるのだ。本書ではそれが明治以降、一気に顕在化してくる。

言い方を変えれば、明治期以前は物語性に乏しく退屈なのである。しかも本書は、米良姓の起源を探るため、十二世紀の源平合戦以前、熊野水軍あたりの記述からスタートしている。極力簡潔にすることを心がけたが、本書を俯瞰すると、その形が歪になっていることは自明である。

こういった歴史物では仕方のないことなのだろうが、書き出しの数ページで読者の心を鷲づかみにすることが出来ていない。それが本書の致命的な欠点である。しかも難しい漢字の混入量が多く、本書を贈呈されたどれほどの人が、最後まで読むことができただろうか。そんな思いが頭をよぎる。

私は本書が発刊されて以降、毎日のようにネットをチェックしている。どこかの新聞社が、「書評」欄で取り上げてくれてはいないだろうか、という思いからである。そんな中、佐藤誠氏のお知り合いの田中光郎氏のブログに行き当たった。そこには次のような記述があった。

「近藤健・佐藤誠両氏の共著で、本文が近藤氏、史料編が主として佐藤氏の手になる。

内容は近藤氏の外祖母の一族にまつわるものである。詳しくは本書によっていただきたいが、近藤健氏の大叔父米良周策氏(メラ爺)の祖先が、赤穂義士・堀部弥兵衛の介錯をした人物だった。このことを書いたエッセイを目にした、知る人ぞ知る義士研究家の佐藤氏が連絡を取ったことから、米良家の歴史をまとめるというプロジェクトがスタートしたのである。

完成品がこの大冊。本文もさることながら、史料・歴代事跡・年表と、これだけ充実した家史は滅多にないだろう。

私としては近世の部に関心があるのだが、読んで断然面白いのは近代の部である。神風連の乱から西南戦争、屯田兵の辛苦からシベリア抑留。ドラマでもなかなかこんな筋立てはできない。後裔・近藤氏がその波乱の歴史に肉薄しようとする姿が、また素晴らしい。最後に明かされるレイテ戦の真実には脱帽。これは、読者の楽しみのために種明かしをしないでおくが、半面識もないメラ爺が愛おしく思えるに違いない。

御一家の弥栄を祈念して、御紹介申し上げる」

その後、田中氏は佐藤誠氏に送ったメールの中で、次のように述べられている。

「『米良家』の分量のおよそ半分をしめる史料編、その価値は史学的には高いのですが、この本の生命は近藤さんのメラ爺への想いだろうと思います。佐藤さんに共著者として名を連ねることを要請したのも、これをまとめたいという強い気持ちからくる感謝の現れです」

正鵠を射た文章とは、まさにこのことだろう。その切り口の鋭さに、正直「怖い」という感情を抱いた。この田中氏の一文によって、本書は昇華されたといっても過言ではない。これほど深く本書を読んでくださったことに目を瞠った。同時に、感謝の思いが胸に満ち、長年の努力がこの一文で報われたように感じたのだった。

どんな書評よりもありがたいと思った。

😳 電子音声朗読(←CLICK!)

追記 平成二十六年(二〇一四)一月

本書は、平成二十五年七月十七日、財団法人日本図書館協会の第二八六七回の選定図書に選ばれた。また、平成二十五年九月十五日には、熊本日日新聞の書評(評は、大阪大学名誉教授猪飼隆明先生)で取り上げられた。

令和元年十月、十三代米良周策死去(満九十五歳)。長男米良優樹が十四代を相続する。

2013年8月 初出 近藤 健

次ページは、書籍情報や広報資料(↓CLICK!)