随筆春秋「会員の部屋」

近藤 健

近藤健ポータル

1. 人物来歴

近藤 健(こんどう けん 1960年1月15日- )は、日本のエッセイスト。筆名は、「近藤 健」と書いて「こんけんどう」と読ませる。2003年の第8回 随筆春秋賞 優秀賞を契機に随筆春秋の会員となり、2019年から同代表で理事を務める。故郷は、北海道の様似町(←CLICK! 写真集)。えりも岬もほど近い。

近藤 健 近影(Wikipediaより)

・近藤 健 公式ホームページ

・近藤 健 ‐ Wikipedia

2. 作品紹介

アメーバブログに作品を掲載しています。

本棚を(↑CLICK!)

2000年、40歳を機に、エッセイを書くようになりました。2001年からは、北日本石油(株)HPの片隅に発表の場を得ました。「Coffee Break Essay」です。2020年、定年退職にともない、それを閉じました。2014年からは、一転、アメーバブログで作品を公開しています。埋もれてしまった作品の虫干しをかねて、新しい風も吹き込んでいるところです。読者の心の琴線にふれる作品が見つかれば幸いです。

3. こんけんどう先生の文章教室

↑CLICK! 文章教室へ

【広告】

こんけんどう先生の文章教室

代表作ほかご紹介

1. 牛乳瓶の音(原稿用紙5枚)

●ポイント

風景描写を意識した作品です。ふるさと北海道の冬の朝の神々しさをどうやって伝えようか、とても腐心しました。松田聖子の歌「瑠璃色の地球」(←YouTubeにリンク)から着想を得た作品です。また、作中、浩一は自分のことを一切語っていません(文字にしていない)。ですが、読み終わってみると雄弁な浩一を感じませんか。読者に行間を読んでもらう、そんな意識が強くありました。あらゆる意味で、私自身の挑戦作です(近藤 健)。

2. 三億円のおひたし(原稿用紙8枚)

●ポイント

ユーモア路線を炸裂させるのに成功した作品です。「三億円」と「おひたし」、一体、何? どうやって結びつく? そんなことを思いながら読み進めてもらう。冒頭の「初夏を思わせる明るい空」は、さりげなく置かれた伏線です。文章を短く切ることによって、臨場感が出てきます。作品全体をユーモア仕立てにしてみました。ここに出てくる上司は、作品の中ではとてもいいアクセントになっています。助演男優賞の活躍をしてくれています。そういった配役も時には必要です(近藤 健)。

3. 他生の縁 ~赤穂義士切腹の座にて~(原稿用紙3枚)

●ポイント

この作品は、キッチリ3枚で仕上げた作品です。新聞への掲載作なので、文字の過不足はダメ。一切のムダが許されないという制約の中で、たまたま出会ったお婆さんとの温かなひと時を描いてみました。何代も前の互いのご先祖が、この武家屋敷で出会っていたのかも。もしかしたら、叶わぬ恋仲だったのかもしれません。そんな二人が数百年の時を経て、こうして再会した。そんな一期一会が、作品に深みを与えています(近藤 健)。

4. 純度(事務局より)

●ポイント

「純度」とは、こんけんどうがよく使う言葉である。いい作品を書く、ということは、つまり、純度の高い作品を書くということである。(事務局 正倉一文)

5. だったの呪縛(原稿用紙7枚)

●ポイント

この作品は 「だった」考 について書いたものです。文章の語尾の「だった」はいかがなものか。はたして使ってもいいものなのかという葛藤を書いたものです。エッセイを書く上で、参考にしていただければと思いました(近藤 健)。

6. 私はこうして書いてきた(原稿用紙10枚)

●ポイント

添削をしていて、あまりにも間隔を空けずに添削作品を出してくる会員さんがけっこういらっしゃいます。朱筆の入った原稿が戻って、その修正箇所をじっくりと吟味し、次の作品に生かしてもらいたい、というのが添削者側の気持ちです。とことん推敲を重ね、もう限界だというところまで自分を追い込んだうえで、作品を提出してもらいたいのです。そこで、私の作品の書き方を書いたものを選んでみました。原稿へ向き合う姿勢の参考にしていただければと思います(近藤 健)。

Amebaブログ「我が懐かしき曲9・浪人編・『ジェットストリーム』でかかった曲など」より拝借

牛乳瓶の音

冬の朝。瓶の触れ合う音が聞こえてくる。厚手の瓶がいくつもぶつかり合う音だ。近所の人が、ポリ袋から資源回収箱へ空き瓶を移しているのだ。温かい蒲団の中でその音を聴いていると、遠い遠い三十年(二〇〇五年時点)も昔の風景が甦る。

中学一年の雪の朝であった。

近所に住む同級生の浩一が、牛乳配達のアルバイトをしていた。その朝、私は興味本位で浩一について回ったことがあった。

夜が明けたばかりの北海道の冬の朝。寒気で肌がチリチリと粟立つ。そんな中、軍手を二枚重ねにはめた浩一が、機関車のように白い息を吐きながら、暁闇の光の中を近づいてくる。しかも、業務用の自転車に乗って。つい最近まで、一緒に三角乗り※をして遊んでいたのに……。

その朝の浩一は業務用にちゃんとまたがり、かろうじて爪先だけで漕いでいた。しかもハンドルの左右には、牛乳袋がずっしりとぶら下がっていた。浩一は、雪道と牛乳袋の重みにハンドルを取られながら、ゆっくりと力強く走ってくる。小柄な浩一が大きく見えた。

「悪りィー、遅ぐなったぁ」

浩一の顔が真っ赤に上気している。

一つの牛乳袋には、二十本の牛乳が入っている。左右あわせて四十本になる。そのバランスをとりながら大人の自転車に乗るのは、雪道でなくても軽業に近い。

「おめえ、よくこんなんで自転車に乗れるな」

と感心すると、途中で転んで二本も割ってしまった、と照れ笑いした。なるほど片方の袋の底に、小さな白い氷柱が下がっている。牛乳袋の底には小指の先ほどの穴があり、瓶が割れても袋の中に牛乳が溜まらないようになっていた。牛乳は数本余分に積んでいるので、大丈夫だという。

浩一がハンドルを握り、私が自転車の後を押しながら坂道を登る。やっと最初の一軒目にたどり着く。浩一は毎朝、たった一人でこの作業をやっていた。

「この家は二本だ。空き瓶、入ってるから持ってきてくれ」

両方の手に一本ずつ牛乳を持ち、目指す家に向かって走る。新雪が足にまとわりつく。朝の雪は、表面は真白だが、蹴散らした中の方は青味を帯びている。夜の名残りが宿っている。ひと足ごとにキュッキュッと雪が鳴く。

まだ眠っている家の玄関前の牛乳受けから空き瓶を取り出し、新しい牛乳瓶と入れ替える。持ち帰った空き瓶は、バランスが崩れないよう、左右の袋に一つずつ戻す。

「おめえ、よく、こんなこと、覚えられるな」

配達する家を覚えるだけでも大変なのに、一軒ごとの細かな本数まで憶えている。それが不思議でならなかった。

「おい、見てみろよ」

私の質問には答えず、浩一が東の空を指差した。日高山脈の支流、アポイ岳の裾野から太陽が出ようとしていた。山の端から一条の光線が放たれたと思うと、それをきっかけに何本もの光の矢が一斉に走り始めた。オレンジ色の放射状の半円形が、アポイ岳の光背のように浮かび上がった。

山の端から一直線に伸びた光が、西側の低い山々を照らす。やがて光は斜面の畑に下り、家々の屋根を照らした。青白い街がまばゆい光に包まれていく。小さな風が巻き起こり、光のかけらがほの白い雪面に宝石のように散乱している。その輝きがみるみる増えて、やがて雪面全体が金色に輝き始めた。

「――さあ、急ぐべ。学校、間に合わねぇど」

浩一に促され、配達を急いだ。

牛乳袋の中は、しだいに空き瓶が増えてくる。ハンドルが軽くなるとともに、瓶の触れ合う音も甲高くなっていく。今まで蒲団の中でしか聞いたことがなかった音だ。まだ覚めやらぬ街に朝の音を響かせながら、私たちは坂道を下っていく。

配達を終えて、残った牛乳を一本ずつ飲む。火照った身体に、冷たい牛乳が沁みていく。それをひと息に飲み干した浩一は、再び牛乳屋へ戻っていった。

勢いよく走り出した浩一が途中で止まり、振り返りざま叫んだ。

「今日、母さん、退院するんだ」

その声にはいいようのない色があった。肩で息をする浩一が、歓喜に包まれて見えた。

「よかったなあ! 浩一」

スピードを上げて遠ざかる浩一の背中に、私も大声で叫んでいた。涙がじわっと込み上げた。

了

😯 電子音声朗読 (← CLICK!)

※三角乗りとむかしの牛乳配達

昔の大人の自転車には、サドルとハンドルとペダルがフレームでつながり三角形の空間ができていた。その空間に右足を入れて向こう側のベダルを漕ぎ、手前のペダルを左足で漕ぐ乗り方である。子供が大人の自転車に乗ると、足がペダルまで届かないため、そういう乗り方をした。自転車はまだ高価なものだった。

近藤 健

ほかに牛乳配達時の自転車の雄姿や動画も掲載しました。(正倉一文)

三角乗り(自転車文化センター より)

三角乗り(自転車文化センター より) 牛乳配達の自転車(BLOG河童の歌声 より)

牛乳配達の自転車(BLOG河童の歌声 より)https://www.youtube.com/watch?v=q5DejNsVD9c

中日映画社提供

2005年5月 初出 近藤 健

三億円のおひたし

契約書の読み上げが終わりに近づいていた。会議室の窓からは、林立する新宿の高層ビル群が見渡せる。その上に初夏を思わせる明るい空が広がっていた。

二十五年(一九八八年)前、会社が遊休地を売却した。その売買契約が、相手方の会社で行われた。土地の売買は、私にとって初めての経験だったが、売る側の立場だったので気軽に構えていた。

「それでは決済を行います」

司法書士の言葉で、土地の権利証と小切手が交換された。権利証に疑義がないか、また小切手に不備はないか、張り詰めた空気が会議室に流れた。これがマフィアの闇取引なら、買った側が懐からピストルを取り出し、現金もろとも車で逃走する場面だ。くだらぬ空想を巡らせているうちに、あっけなく売買は成約した。

やれやれというところだが、問題はその後であった。我々は、一刻も早くその小切手を安全な場所に確保しなければならない。つまり、自社の銀行口座に入金しなければならなかった。小切手の額面は三億円だった。

会議室を早々に辞し、ビルの出口まできたところで、上司が鞄から小切手を取り出した。オレが持っているより、お前の方がいいという。確かに、二人並ぶと明らかに私の方が貧相である。暴漢の裏をかくという算段だ。そこで封筒に入った小切手を背広の内ポケットにしまい、さらにしっかりとボタンをかけた。黒革の鞄は上司が持った。入念なカモフラージュというわけだ。

外へ出ると、新緑がまぶしく揺れる日差しの強い午後だった。背広を着ているので額に汗が滲む。私は持ったことのない金額にひどく緊張しながらも、内心「オレの値打ちは今、三億円だ」とワクワクしていた。

歩き出してすぐに、銀行が目に入った。さっそくそこから小切手を送金することにした。往来の多い通りを、過剰に警戒して歩く。私は頻繁に背広の胸に手を置いて、封筒の存在を確認した。

振込用紙に小切手を添え、窓口に出したとたん、

「あのー、お客様。小切手では直接振込みができませんが……」

窓口の女性がほがらかに微笑んだ。私と上司は顔を見合わせた。小切手は手形と違い現金と同じもの、という認識しかなかったのだ。

仕方なくその銀行を出て、辺りを見回すと、支店は違うが我社と同じ取引銀行があった。ほっと胸をなでおろす。念のため行員に尋ねると、当座預金の入金帳を用い、預金口座のある支店で入金しなければならないという。そんなバカなと思ったが、押し問答している余裕はない。時計はすでに二時を回っていた。

近くの公衆電話から会社に連絡し、入金帳を持って、銀行の前で待機するよう同僚に伝える。会社の銀行は日本橋にあった。電車に乗るのは危険だと、タクシーに乗り込んだ。二十分もあれば着くと踏んだのだ。

だが、ほっとしたのもつかの間、タクシーはすぐに渋滞に巻き込まれた。時計を睨みながら、次第に焦りが募る。このままだと三時までには銀行にたどり着けない。運転手に急ぐ旨を伝え、他に道はないのかと尋ねると、

「お客さん、今日は五十日〔※〕だから、どこ走っても同じですよ」

と、にべもない。

やむなく地下鉄の入口が見えたところでタクシーを降りた。地下へ続く階段を駆け下り、折りよく滑り込んできた電車に飛び乗った。変な妄想を起こさず、最初から電車に乗っていれば、何ら問題はなかったのだ。

汗が額を流れ落ち、ワイシャツも汗ばんでいる。電車に乗ってすぐに、上司は背広を脱いだ。私は小切手を持っている手前、じっと暑さに耐えるしかない。流れ落ちる汗とは裏腹に、焦りがジリジリと首筋から上がってくる。三時まであと十分しかなかった。

電車が目的の駅に着いたのは、三時ちょうどである。とにかく銀行に電話を入れなければ、と改札を出て公衆電話に飛びついた。

「今、××駅にいるのですが、これから小切手を入金しにいきたいのですが……」

今からですか、と銀行員の冷淡な声が返ってきた。

「三億円の小切手なんです」

というと相手の態度が一変した。

「たいへん失礼しました。お待ちしております」

弾む心をムリに抑えたような声が返ってきた。通用口のインターホンを押してくれれば開けるという。金額の多寡によって、銀行も融通が利くのだ。

地下鉄の階段を駆け上がり、走りに走った。途中まで一緒だった上司は、

「おまえ、先にいけ!」

とあえなく脱落。もはやカモフラージュどころではなくなっていた。

やっとの思いで銀行にたどり着くと、シャッターの閉まった入り口の前で、途方に暮れた犬のような顔で同僚が待っていた。入金帳を受け取った私は、すっかり安心した。走りながらも幾度となく胸の封筒は確認していた。その点はぬかりなかった。

「いやー、ご苦労様です。どうぞ、どうぞ」

汗を拭き拭き肩で息をする私を、中年の銀行員がにこやかに迎えてくれた。

「金額が金額だけに、どうしても今日中に入金したくて……」

と口にはしたが、内心、どうだ、約束どおり持ってきてやったぞ、という上ずった気持ちになっていた。中年の銀行員も、揉み手をするほどの低姿勢で、

「いや、いや、ごもっとも、ごもっとも。さあ、さあどうぞ」

と言いながら、女子行員に冷たい麦茶を命じた。

挨拶が一段落したところで、小切手を取り出そうと背広の懐に手を入れ、ギョッとした。私の背広の中が、熱帯雨林のような高温多湿になっていた。恐る恐る封筒を取り出すと、汗を吸った封筒が変色している。濡れた封筒に小切手がピタリと貼りつき、封筒と小切手が三位一体を呈していた。しかたなくそろりと封筒を破ると、ホウレン草のおひたしのようになった小切手が出てきた。湯気を発していないのが不思議なほどだった。大変なことを仕出かしてしまったと青ざめた。冷や汗が流れ出た。

「ワアー……こういう状況の小切手は初めてですな」

行員が身を乗り出した。行員と私の立場は完全に逆転していた。こんな小切手ではダメだ、と言われたら一巻の終わりである。祈るような気持ちで行員の表情を窺った。まあ何とかなるでしょうと言いながら、麦茶を持ってきた女子行員に、受け皿に乗せた小切手を手渡した。女子行員の顔が、一瞬曇った。実際大変だったのは、アイロンがけをさせられた女子行員だったかもしれない。

かくして三億円のおひたしは、無事預金口座に入金された。遅れてやってきた上司も、小切手並みにクタクタになっていた。その日はもうそれ以上仕事にならなかった。

了

😯 電子音声朗読 (← CLICK!)

※ 五十日とは、毎月五と十のつく日(五の倍数日)。企業などの決済日に当たり、金融機関の窓口はもとより、道路交通も渋滞するといわれている。

2004年12月 初出 近藤 健

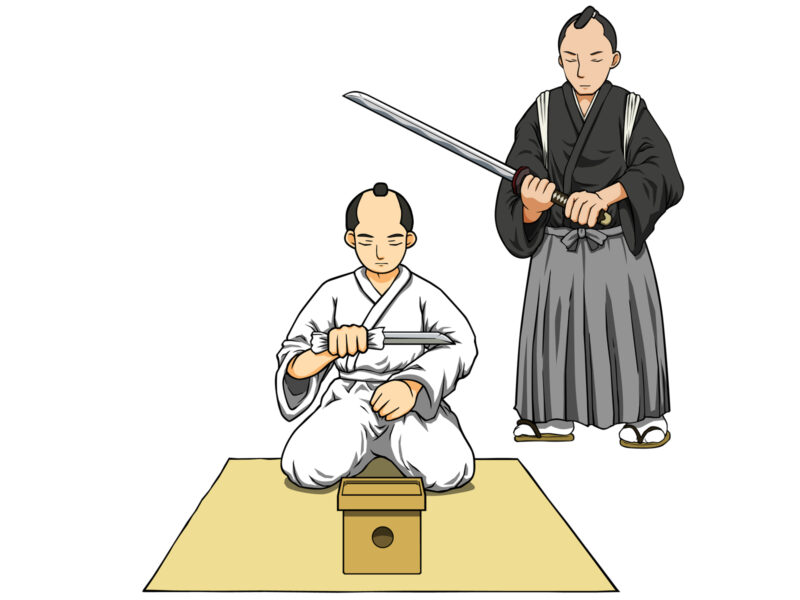

背後の武士が「介錯人」

他生の縁 ~赤穂義士切腹の座にて~

東京出張の帰り道。飛行機の時間があったので、高輪の泉岳寺に立ち寄ってみた。昨年(二〇一二)十月のことである。

泉岳寺は、元禄赤穂事件ゆかりの寺である。赤穂藩主浅野内匠頭と大石内蔵助以下四十七士の墓がある。

義士の墓に線香を手向けた後、泉岳寺裏手にある細川家下屋敷跡まで足を伸ばしてみた。ここは都の史跡「大石良雄外十六人忠烈の跡」で、義士切腹の座が残されている。

元禄十五年(一七〇二)、吉良邸に討ち入り本懐を遂げた義士たちは、大名四家に分散して御預けになり、その後切腹を命ぜられている。現存する切腹の座は、この熊本藩細川邸跡だけである。松平邸はイタリア大使館に、毛利邸に至っては六本木ヒルズに変貌している。

切腹の座は周囲に塀が廻らされ、立ち入ることはできない。正面の門扉の隙間から、かろうじて中の様子を窺える。切腹の座には、目印として大きな平石が置かれている。

四十七士の美談は、もはや遠いむかしの話となった。毎年十二月十四日の討入りが近づいても、軽快なクリスマスソングときらびやかなイルミネーションが街に溢れ、忠臣蔵の話題はすっかり影をひそめてしまった。

私が訪ねたときも切腹の座は閑散としていた。帰り際、八十代と思しき小柄なお婆さんと入れ違いになった。振り返ると、お婆さんが門扉の隙間から熱心に中を覗き込んでいた。

その後、私はかつて細川邸にあったといわれるシイの老木を見にいった。樹齢三百年というから、義士切腹当時、すでに存在していた可能性がある。星霜を経、満身創痍ながら、一種独特の妖気を放つ巨木である。

シイの樹形に圧倒されながら見入っていると、いつの間にか先ほどのお婆さんが私の傍らに立っていた。じっと巨木を眺めている。

「このあたり、どこまでが細川さんのお屋敷だったんでしょうね」

遠くを見るような目で呟いた。品のいいお婆さんである。お婆さんは以前この近所にいて、杉並に越してからもここの歯医者まできているという。私もかつて杉並にいたことがあり、話がかみ合った。このお婆さん、なかなか忠臣蔵に詳しい。

「殿様は赤穂の浪士一人に対し、一人の介錯人をあてがったと聞いております」

曾祖母の代まで細川家に仕えていたという。私の母方も、と思わず身を乗り出した。話のなりゆきで、私の先祖が、あの切腹の座で堀部弥兵衛の介錯をしていることを明かした。

お婆さんの驚きようは尋常ではなかった。両手を胸に当て、目を見開いて私を見上げている。卒倒するのではないか、と心配になるほどだった。

しばらく立ち話をした後、お婆さんは、「今日はよかった」と何度も繰り返し、立ち去っていった。笑顔の中に涙が光っていた。

お婆さんの背が次第に小さくなっていく。もう二度と会うことのない人である。どこかの時代で、特別なご縁のあった人ではないか。そんな思いが頭を掠めた瞬間、懐かしさに似た感情が胸に満ち、不意に涙がこみ上げた。

了

😯 電子音声朗読 (← CLICK!)

2013年4月 初出 近藤 健

純度の高い蜂蜜

純度

日高山脈の支流、アポイ岳の裾野から太陽が出ようとしていた。山の端から一条の光線が放たれたと思うと、それをきっかけに何本もの光の矢が一斉に走り始めた。オレンジ色の放射状の半円形が、アポイ岳の光背のように浮かび上がった。

山の端から一直線に伸びた光が、西側の低い山々を照らす。やがて光は斜面の畑に下り、家々の屋根を照らした。青白い街がまばゆい光に包まれていく。小さな風が巻き起こり、光のかけらがほの白い雪面に宝石のように散乱している。その輝きがみるみる増えて、やがて雪面全体が金色に輝き始めた。

近藤 健の代表作「牛乳瓶の音」(エッセイ)の一節です。

圧巻の描写です。風景が目に映るようです。最近の若者の中には、こういう部分はすべて読み飛ばしてしまう、という人もいます。台詞を追いストーリー展開を楽しむのが、そんな彼らの信条です。

この作品で読者の感情がピークを迎えるのは、浩一の、「今日、母さん、退院するんだ」という台詞です。少なくとも小生の場合は、ここでした。

随筆春秋の童話講師、浜尾まさひろが書いています。三枚とか五枚、長くても十枚の作品を、それこそ二十遍も三十遍も書き直すのだそうです。そのために十年や二十年を費やすことがあったといいます。

こんけんどうもまったく同じことをいいます。そうやって、作品の「純度」を上げるのだ、と。

小説、エッセイ、現代詩、和歌、俳句といくに従って、ひとつの作品の文字数は少なくなります。俳句は、たかだか十七文字ですから、ことによれば瞬時にできてしまうかもしれません。

ですがそれを揉んで何週間も時間をかけることだってあると思います。あるいは塩漬けにして、何年もの時を経て、詠み直すこともあるでしょう。

そういう意味では、小説に比べて俳句は、一文字一文字に関しての労力がとても大きいのが特色です。

小説とエッセイの関係も同じです。こんけんどうはこの辺りのことを「純度」と呼んでいます。別に、小説がいい加減だ、といっているわけではありません。ただ、小説の文章の方が、より汎用性の高い文章である、といえます。

つまり、許された自由度が高いのです。エッセイ、現代詩、和歌、俳句といくに従って、その範囲が狭まっていきます。言葉や言い回しが、ほんの少し路線から外れただけで、その作品は台無しになってしまいます。そういう意味です。

そして、こんけんどうも浜尾講師も、作品の分量として一番最適なのは、四百字詰め原稿用紙換算で五枚といいます。これがエッセイや童話、ショートショートの黄金律です。

いろいろ考えてみたのですが、なぜそうなのか、論理的な裏づけは今のところ、この小生には分かりません。ただ、いろいろな作品を読んでみると、「やっぱり五枚だよな」と思わされることがあります。

実は、「エッセイは、原稿用紙五枚で書く小宇宙」という言葉があるそうです。これは、この道の先輩たちの共通の認識だと漏れ伝わっております。

こんけんどうは、地方紙にもエッセイを掲載していますが、新聞には三枚、という条件があります。そのため、非常に苦労するのだそうです。

一方、エッセイの文学賞では十枚を要求するところも多いようです。その場合、さまざまな伏線を設けたり、別の仕掛けも用意しないと、話が間延びしてしまいます。

これも、こんけんどうの言葉を借りれば、「純度の低い作品」ということになります。小生などは、何度も、このダメ出しをされていますが、残念ながら、いまだにそれをクリアできていません。

いい作品を書く、ということは、つまり、純度の高い作品を書くということなのだ、と小生は考えています。

了

😯 電子音声朗読 (← CLICK!)

事務局 正倉一文

「だった」の呪縛

先日、ある方からメールをもらった。その中に、

「『だった考』については賛否両論のあるところですが……、どう思われますか」

とあった。何だ? 「だった考」とは、と思いつつ読み進めると、私の文章の「……だった」という言い回しが気になったとある。メールの主は私の高校の先輩で、現在、大学の非常勤講師のかたわら文筆活動をしているという。ネットで私の文章を読み、近づいてきた方である。

「だった」のどこがいけない。私は「だった」を「……だ」「……た」「……である」「……であった」のひとつの選択肢と考え、文章の中にちりばめていた。ただ、同じ言葉の連続だけは避けねばならない、とは思っていた。そこでもっともらしく、

「特にユーモアエッセイの場合、その場の雰囲気で『だった』でなければそぐわないものがあります。『であった』ではかしこまりすぎ。特に、読者の意表を衝くような〝落ち〟の場面では、『実は、私、○○だった』などと用いております」

言い訳めいた返信をした。だが、後になって次第にその「だった」が気になり始めた。

「ダッタ、ダッタと安物の機関銃を撃つような文章は、いただけませんね」

というどこかで聞いた話を思い出していたのである。

そこでインターネットで「だった考」を検索したところ、作家阿川弘之の対談が出てきた。

阿川 文章には一応神経質に気をつけているつもりです。近頃、日本語がずいぶんいい加減に扱われていると思うものだから。

鈴木 これもつい最近出された『人やさき 犬やさき』でも、「べしは正しく使うべし」とか「だった考」とか、日本語の問題を書いていらっしゃいますね。尚之さんや佐和子さんの文章まで引き合いに出して具体的に書かれていて、勉強になりました。

阿川 いや、僕も偉そうなことは言えないんで、若い頃のものを必要あって読み返してみると、結構「だった」を使ってるんですよ。だけど「だった」「だった」「だった」というのは安物の機関銃を撃っているようだからやめろと、娘なんかには言うんですけど。

ダッタ、ダッタ……、安物の機関銃……、私は、アッ! と言葉を呑み込んだ。さっそく『人やさき 犬やさき』(文春文庫)を購入してみると、確かに『だった考』なるエッセイがあった。

大正初年、東京高等師範学校で教鞭をとっていた岡倉天心の弟由三郎は、学生の使う日本語にとてもうるさかったという。阿川氏は、当時高等師範学生であった福原麟太郎氏の随筆を引用している。

「学期学年の試験の前になると、先生はわれわれに注文をつけた。『国語は正しくかいてほしい。堅書きにする。何々だったという言い方はやめてほしい。ちゃんと、であったと書く……』」、と。

岡倉由三郎氏には、とりわけ「だった」を使うなという強い戒めがあり、それと同様な考えを井伏鱒二ももっていたという。阿川氏は、

「鷗外はだつたを一度も使っていないね」

という井伏の言葉を引き合いにし、

「その、鷗外が嫌ひ岡倉由三郎が嫌ひ、福原さんも井伏さんも嫌つた『だった』を、今の文筆家たちは平気で、而も頻々と使ふやうになつた」

と嘆いている。日本語の著しい誤用や乱れを憂慮し、

「それでも『だつた』の頻出くらゐ未だましな方、眼をつむつて置かなくてはならぬ時世なのかも知れぬ」

と諦念を述べている。

やはり「だった」はダメなのか……、私は少なからぬショックを受けた。そこで、私が以前に書いた文章の中に「だった」を探してみると、ザクザクと出てきた。会話文ならまだしも、地の文にあるのだ。連発は避けていたが、かなりの頻度である。

そこで、私の「だった」探しが始まった。

手元に素人のエッセイや創作の短文を寄せ集めた本がある。その167人中、100人に「だった」が見られた。さらに、『2004年版ベスト・エッセイ集』(文春文庫)では59人中、28人。その中には誰もが知る高名な作家も含まれていた。

さらに、第137回芥川賞を受賞した諏訪哲史氏の『アサッテの人』に至っては、日記の引用部分が含まれていたこともあるが、73か所も「だった」があった。これだけ「だった」があっても芥川賞だ。私の中で「だった」の許容が優勢を占めてきた。

だが、多数意見が真実とは限らない。さすがに「だったのだった」という表現は論外だが、「……だったのである」「……だったからである」「看護師だった○○さんの話も衝撃的だった」などを「であった」、またはほかの表現に置き換えることができるか、と思い悩み始めていた。「だった」が、文章全体の気品や品格といったものを壊しているのではないか、という思いが頭をもたげ始めたのである。

いささか神経質になった私は、「だった」のよしあしの判断がつかなくなったばかりか、「だった」に対する過剰反応をし始めていた。「我輩は猫だった」、「木曽路はすべて山の中だった」はやはりダメだ。「である」で終わる文章に対しても、「だった」を当てはめ考え込んでいた。前川清とクールファイブの『長崎は今日も雨だった』は、『雨であった』とすべきなのか、もはや混乱の極みである。

「だった」は、文末だけに登場するいわゆる「だった止め」だけではない。「いったいそれは、何だったのだろう」「私がまだ○○だったころ」「○○の好きだった彼は……」など数え上げれば切りがない。

そんななか、例の御仁から再びメールが舞い込んだ。

「……『だった』を意図的に使わないと、読み手に不快感を与える可能性がある、ということです。『だった』を極力使わなくてもいいように文章を仕上げるということで、宜しいのではないでしょうか」

ごもっともである。

実は、「だった」に苦言を呈していた阿川氏も、

「いまでも此処を『であつた』としては固苦し過ぎるかナと思ふ時、前後勘案しながらだつた止めにすることがある」

と吐露している。現に『人やさき 犬やさき』に収録されていた『べしは正しく使うべし』の中で、

「実はさつき、家を出る直前、『気に入らぬ』日本語の用法を二つみつけて、而もそれらがうちの娘と息子の文章で、困るなアと顔をしかめた矢先だつたから、あまりの偶然に……」

と「だった」を使用する部分があった。私は「だった」の束縛から解き放たれた思いがした。

「だった」は場合によっては避けられない言葉である。だが、意識して使わなければならない危険な言葉「だった」のである。

「ああああーあー長崎―はー今日もー雨だったー」

でいいのであって、

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」

でなければならないのである。

一時期「だった」の使用制限を自らに課していた私も、最近、疑心暗鬼ながら、恐る恐る「だった」の使用を再開している。

了

平成19年(2007)11月 初出 近藤 健

私はこうして書いてきた

(一)

私がエッセイを書き始めたのは、40歳になってからである。今年(2020年)でちょうど20年になる。人生の3分の1を占めるようになった。

きっかけは、元妻が精神疾患を発症し、湧き起こる嫉妬妄想から暴力が始まったことによる。このままではこちらがダメになるという強い危機感が、私を書く方向に向かわせた。結局、12年半に及ぶ闘病生活の末、妻は同類の病を持つ男性のもとに走ってしまった。だが、私はその後も書き続けている。私にとって書くことは救いであると同時に、生活になってしまった。

そもそも私は文章を書くような人間ではなかった。高校に入るまで、まるで読書をしなかった。皆無である。北海道の小さな漁村様似に生まれ育った私は、夏でも冬でも海や山で過ごしていた。友達と一緒のこともあったが、一人でいることの方が圧倒的に多かった。後に経験する都会生活からみると、ケタ外れの自然環境の中にいた。

私は、小学校の夏休みや冬休みの読書感想文をなによりも苦手としていた。始業式の前夜は、涙なしに過ごした記憶がない。

「せめて、漫画の本でも読んでくれるといいんだけど……」

という母の溜め息交じりの言葉を、何度、耳にしたことか。

私が本を読みだしたのは、札幌の高校に進学してからである。高校では寮生活だったが、その4人部屋のうちの一人が、いつもベッドに寝転んで小説を読んでいた。それにつられて私も読むようになった。現代国語の点数があまりにもひどかったため、受験対策という意味合いもあった。日記を書くようになったのも高校生からである。ベッドに腹ばいになりながら、他人に読まれることのない文章を毎晩書いていた。

大学では、法学部に入ったことにより、レポートの提出に翻弄された。書いても書いても合格点がもらえず、ひどく難儀したことを覚えている。数多くの判例を読み、レポートを書いた経験は、内容のバランスを考えながら客観的な文章を書く、そんな習得に大いに役立った。

就職してからも小説を読み続けていた。往復2時間の電車通勤は、格好の読書の場であった。そんな東京での通勤を、28年続けた。日記も書き続けていた。ほかに書いていたものは、仕事上のいわゆるビジネス文書だけだった。

本格的にエッセイを書き始めたのは、前述の通り妻の発病がきっかけである。小説は書けそうにもなかった。エッセイなら何とかなるのではないかと思い、自宅にあった『ベスト・エッセイ集』(文藝春秋刊)3冊を再読してみた。それから未読の14冊をブックオフで探し出し、貪るように読み耽った。つまり、このシリーズの最初、83年版から直近の99年版までの17冊をたて続けに読んだ。

この『ベスト・エッセイ集』とは、前年に新聞・雑誌などに発表された作品が応募対象になる。文藝春秋内での二次選考を経て、日本エッセイストクラブ内でさらに二次にわたる選考があり、最終的に60編ほどの作品が選出・収録される。プロ・アマ混在の作品集である。つまり私は、千点ほどの作品を読んで、その勢いで書き始めたことになる。

何の制約もなかったので、一つの作品に膨大な時間を費やした。そんなことを2年ほど続けていたとき、はたして自分の書いているものが世間一般に通用するのか、という疑念を抱くようになっていた。そこで公募雑誌を眺めながら応募した作品が、優秀賞を獲得した。第8回随筆春秋賞である。これを機に誘われるままに同人誌「随筆春秋」に参加する。

その翌年以降も、毎年のように何らかの賞に恵まれた。先に挙げた『ベスト・エッセイ集』は2011年版をもって廃刊になるのだが、05年版をかわきりに5度の収録が叶った。また、産経新聞の書評でも取り上げられた。私のふるさとでは、ボランティアサークルによる朗読会が何度か開かれた。宮沢賢治や石川啄木の前座である。日能研の全国模試の試験問題に採用された作品もあるが、これもまた嬉しい出来事であった。その問題が難解なのには舌を巻いた。

自分の人生が、思ってもみない方向に進み始めているのを感じていた。なによりありがたかったのは、プロの作家から直接文章指導を受けられたことである。同人誌に所属したことの恩恵である。当時の随筆春秋の代表であった故斎藤信也氏の添削指導がなければ、今の私はなかった。随筆春秋事務局で舞台演出家の石田多絵子氏、脚本家の故布勢博一氏からも丁寧な指導を受けた。作家の佐藤愛子先生とのお付き合いは17年に及ぶが、いまだに作品評をいただいている。私が賞をもらった原動力は、これらの方々の文章指導なくしてはあり得ない。現在の私を作ってくれた大恩の師である。

(二)

私は文章を書くのが苦手である。そういっても本気で受け止めてくれる人はいない。「なに言っているんだ」、という目で見られるのがオチである。ある意味、ありがたいことである。だが、理解されないという無念の思いもあるのだ。苦手である証拠は、私が一作書くために費やす時間が、それを物語っている。とにかくサッサッサーと書けないのだ。だから、これまでの年月の中で培ってきた自分なりの手順を踏みながら、作品を作ることになる。

まず、ワード(パソコン)原稿を40字×40行、文字の大きさを10.5ポイントに設定し、書き始める。目標は400字詰原稿換算で5枚だ。この設定では、1ページ半ほどで、原稿用紙5枚になる。この書式でとにかく徹底的に書く。もう、何度読み直しても、書き直せない、というところまで持っていく。そうなって初めて、ワードの設定を20字×20行、16ポイントに変える。この書式こそ、400字詰原稿用紙そのものである。この書式に変えることで、句読点の位置の不具合や文章の縒れというか捻じれ、歪みのようなものが見えてくる。そして、近接での同一表現の使用に改めて気づかされるのだ。不思議なものである。

そんなことをしているうちに、何をどう直していいのかわからなくなってくる。つまり、頭の中がグチャグチャになるのだ。そうなったら作品をいったん離れ、別の作品にとりかかる。次の作品も同じことを繰り返す。行き詰ったところで、前作に立ち戻る。すると、不純物が沈殿したせいか、それまで見えていなかったものが見えてくる。だが、今度はもっと短期間で、また行き詰る。沈殿していた不純物が舞い上がり、ふたたび周囲が見えなくなるのだ。そしたらまた次の作品にとりかかる。結局、3作程度のかけ持ちでの作文になる。

作品の放置とは、灰汁抜き作業でもある。しばらく放り投げていたものを読み直し、直し終えたら天日干しにする。場合によっては清流に晒す。あまりに文章を捏ねくり回していると、作品が熱を帯びてくるのだ。その粗熱を除去しながら「だった」「である」「だ」「する」などの語調を整え、回りくどい表現を修正していく。読み直して澱みを感じるようならダメなのだ。「ここまでやったんだから、もういいんじゃない?」そんなささやきが聞こえてくる。だが、自分への妥協はしない。

この段階までくると、パソコンのディスプレイ上での作業ではなく、プリントアウトした紙ベースでの推敲になる。つまり第3段階である。作品をプリントアウトすると、また違った景色が見えてくる。一通り読んで澱みなく読めたら、「最終校正前原稿」と名付けたパソコン上のフォルダーに移し、ほどよい醗酵を待つ。いわば熟成庫である。発表前にもう一度読み直す、という段階になる。

これが3か月に及ぶ一連の工程である。1つの作品を70回も80回も手直しすれば、いやが応にも作品の純度は増してくる。ただ、いくら頑張っても素材がよくなければ、光彩を放つことはない。これが私の作文のスタイルである。

ただ、これですべてが終わったわけではない。発表した作品は、「既刊エッセイ」というフォルダーに収納される。最終保管庫である。収納する作品は、40字×40行、文字の大きさを10.5ポイントの設定に戻す。容量をコンパクトにするためと、この設定が可読性というか視認性がいいのだ。作品のタイトル表示にも工夫を凝らす。タイトルの先頭に、作品名の最初の一文字を片仮名で振り、原稿換算枚数と完成日を記す。例えば「三億円のおひたし」なら、「サ『三億円のおひたし』8枚 04.12.21」となる。これにより、作品は自動的に五十音順に並び、これが何枚の原稿で、いつ書いたものなのかがわかる。

現在(2020年6月)、「既刊エッセイ」の中には、275点の作品が収納されている。これらの作品は、ときおり取り出しては見直している。定期メンテナンスのようなものだ。その加筆履歴は、作品の末尾に記している。

これら一連の作業は、パソコンがなければできないことである。私は、パソコンの普及と時を同じくするようにエッセイを書いてきた。偶然にもそうなったのだが、手書きするしかない時代であれば、私はものを書くことはできなかっただろう。

ただ、私には、ここまでやってもわからないことがある。自分の作品の良し悪しである。内心、上出来だと思った作品に限って、酷評の一撃を喰らう。逆に、あまり期待していないものや、こんなのでいいのか、と思ったものが褒められたりもする。ますますわからなくなる。

で、今回のこの作品はどうかって? なんだか体よく自慢話を聞かされたような、文学作品とはほど遠い文章ですな。

了

令和2年(2020)7月 初出 近藤 健